ウェビナー準備の11ステップ|開催までの手順や注意点をご紹介

「これからウェビナーを開催するが、何から準備すればいいかわからない」

「ウェビナー当日に向けたウェビナー準備の手順や注意点が知りたい」

初めてのウェビナー、準備に漏れがないか不安だったり、ツールの使い方を理解しなくてはいけなかったりと心配事が多くありますよね。

この記事では、私たちの450回以上のウェビナー開催の経験をもとに、ウェビナー準備の方法を11ステップに分けてご紹介します。

この記事のもくじ

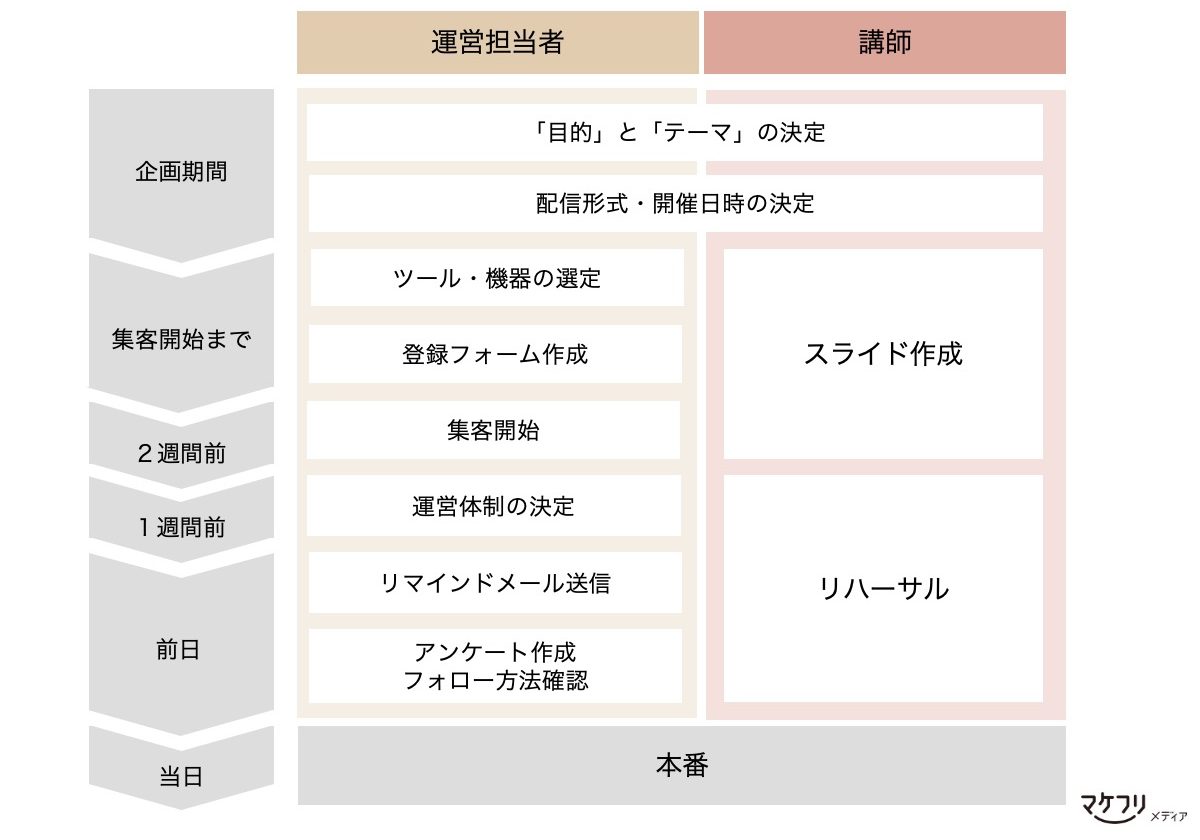

ウェビナー開催までのスケジュール

ウェビナーの準備には、大きく分けて下記の11ステップがあります。

- 「目的」と「テーマ」の決定

- 配信形式・開催日時の決定

- コンテンツの作成

- ウェビナーツールの選定

- 配信機器の選定

- 登録フォームの作成

- 集客開始

- リマインドメールの送信

- 運営体制の決定

- アンケートの作成・フォロー方法の決定

- リハーサル

ウェビナーの準備において、「1.「目的」と「テーマ」の決定」は、ウェビナーの企画やフォロープロセスを作成するために最も重要なステップです。

「目的」と「テーマ」をはじめに決めていれば、それ以降、集客開始までのウェビナー準備の順番は前後しても大きな影響はありません。

私たちのウェビナー準備のスケジュールは以下のとおりです。

次の章からは、各ステップでの注意点や具体的な準備事項をお伝えします。

ウェビナーの準備1:「目的」と「テーマ」の決定

ウェビナーの準備で最初に実施すべきは、「目的」と「テーマ」の決定です。

多くのBtoBウェビナーの目的は、「認知拡大」と「顧客獲得」のどちらかに分類できます。

- 認知拡大:自社商材の認知を拡大し、自社商材に関わる知識を学んでいただく

- 顧客獲得:自社商材に興味を持っていただき、商談につなげる

まずは、自社の解決したい課題によって目的を決めましょう。

目的が決まったら「テーマ」を決めます。

顧客獲得セミナーの場合、テーマは「自社商材」で問題ありません。一方で、認知拡大セミナーの場合は、テーマが自社商材だとうまくいきません。

自社商材をテーマにすると、「自社商材を知らない、興味がない」お客さまは、そもそもセミナーに参加しようと思わないからです。

当社のセミナーテーマ例を参考に紹介します。

私たちは「マーケティングオートメーション(MA)」というITツールを提供しているため、顧客獲得セミナーでは、MA(自社商材そのもの)をテーマとしています。

一方認知拡大セミナーではメールマーケティングやウェビナー開催など、MAに関連した施策をテーマとしています。

ウェビナーの準備2:配信形式・開催日時の決定

ウェビナー準備のスケジュールの早い段階で、ウェビナー配信形式や開催日時を決めましょう。

配信形式を決める

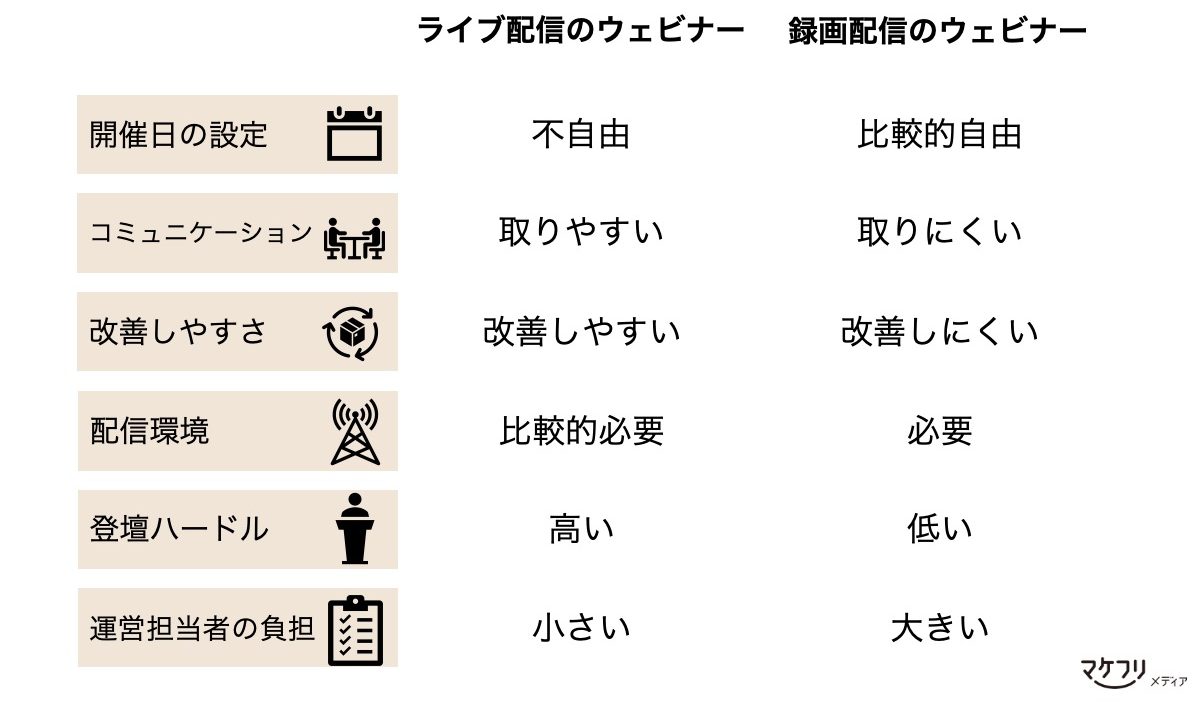

ウェビナーの主な配信形式は、「ライブ配信」と「録画配信」の2つがあります。

- ライブ配信:リアルタイムで講師が登壇する

- 録画配信:事前に録画しておいたウェビナー映像を配信する

それぞれの配信形式のメリットとデメリットを天秤にかけて、どちらの配信形式が自社に合うかどうか見極める必要があります。

私たちは新しいウェビナーを定期開催するとき、初めのうちは「ライブ配信」で実施しています。ライブ配信は、参加者とのコミュニケーションが取りやすく、参加者の反応を見ながらウェビナーの改善につなげやすいからです。

ウェビナーが改善され、ある程度内容が固まったら、ライブ配信を録画して録画配信用の動画を作りましょう。ライブ配信と「録画配信」を混ぜながらウェビナーを定期開催するのがおすすめです。

「録画配信」に切り替えると、講師の登壇が不要となるため、開催日程を自由に選びやすくなります。

「録画配信」の実施手順や、ライブ配信と録画配信のくわしいメリット、デメリットは、マケフリ記事「ウェビナーをかんたんに録画配信する手順と、思わぬ落とし穴」で紹介しています。

自社に合う配信形式を検討する際や録画配信の際にお役立てください。

開催日時を決める

開催日時は、集客しやすい時間帯と曜日を設定しましょう。

参加者の業種などによって参加しやすい時間帯や曜日は異なるため、ウェビナーのターゲットが参加しやすい日時に開催することが大切です。

私たちの経験から、BtoBセミナーの場合は「火・水・木曜日」の「10〜11時台もしくは13〜15時台」に集客しやすい傾向があります。

ウェビナーを定期開催すると、お客さまがウェビナーテーマに興味を持ったタイミングで参加でき、また、お客さまからいただくフィードバックからウェビナーを改善しやすいメリットがあります。ウェビナーを毎回1から企画する必要がなくなるので、運営コストの削減もできます。

定期開催をおすすめするその他の理由は、マケフリ記事「初開催のウェビナー、満足度が低くて心が折れた」そんな方にこそお伝えしたい「定期開催」のすすめ」をごらんください。

ウェビナーの準備3:コンテンツ作成

ウェビナーの準備では、運営の準備と同時進行でコンテンツ作成を進めます。

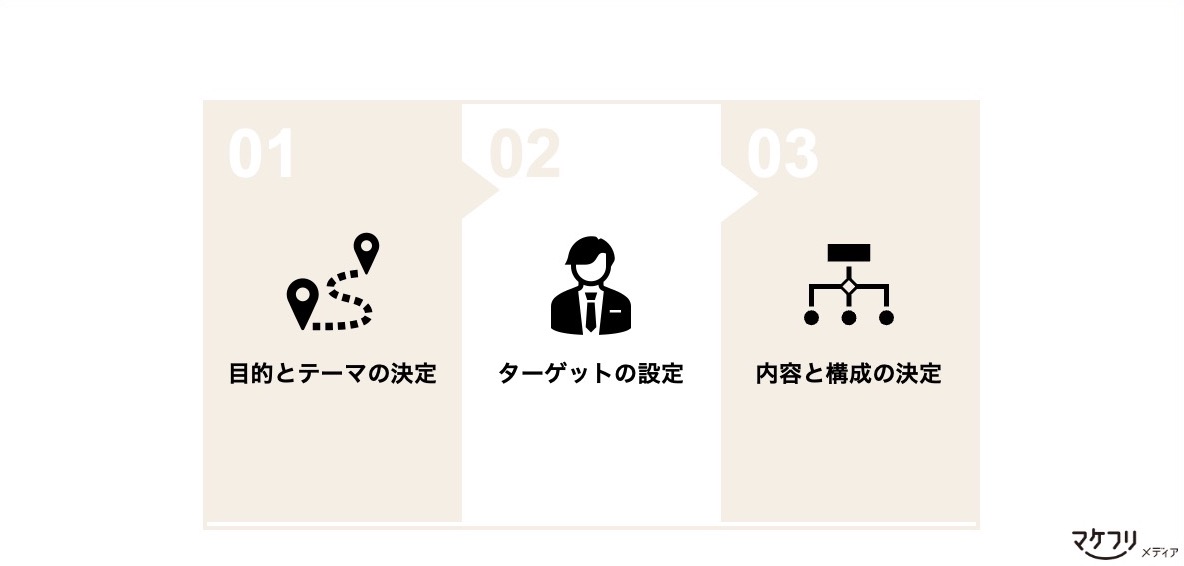

企画を作成する

ウェビナー企画は以下のような流れで進めます。

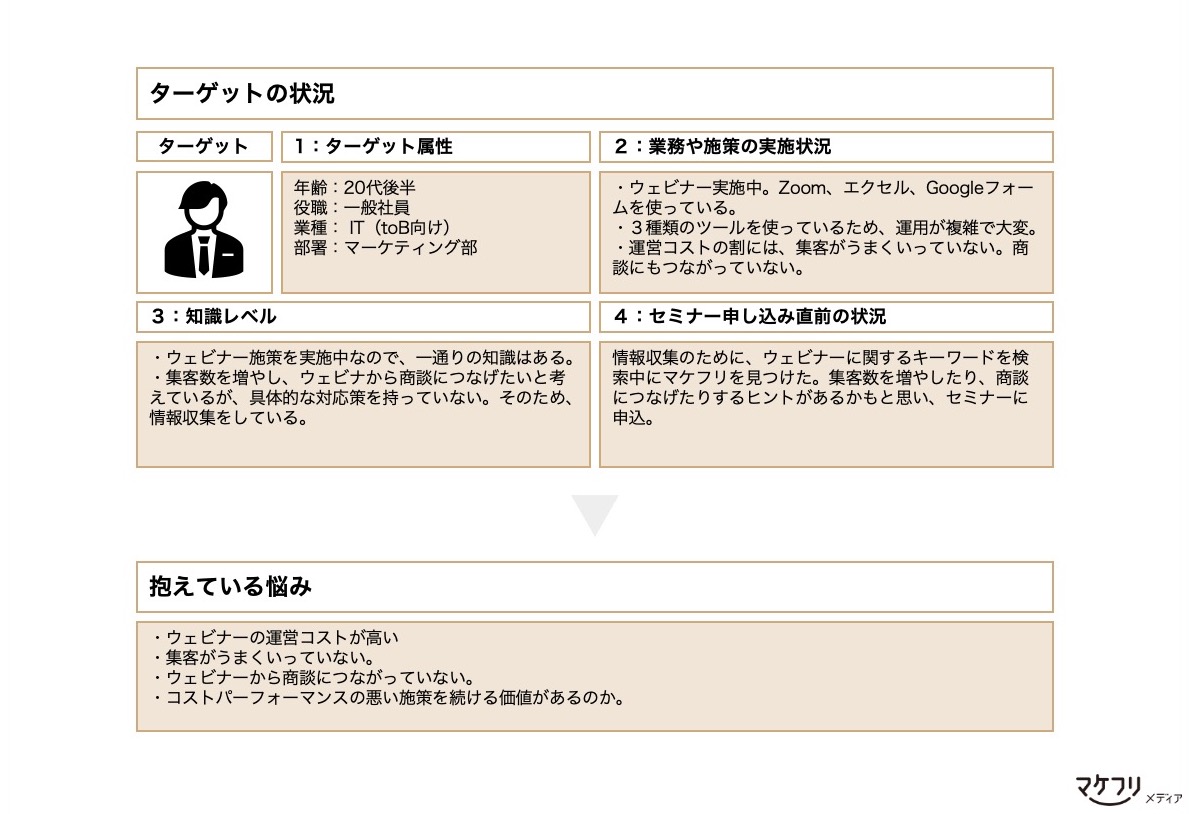

ウェビナーの「目的」と「テーマ」が決まったら、次はウェビナーのターゲット像を決めましょう。

実在するお客さまの情報を参考に、具体的なターゲット像を設定するのがおすすめです。

ターゲット像を具体的に設定できたら、次は内容と構成を決定しましょう。

マケフリ記事「セミナーを成功に導く企画の作り方|企画書テンプレート付き」では、ウェビナー企画の作り方をくわしく解説しております。当記事からそのまま使える企画書もダウンロードいただけます。

スライドを作成する

ウェビナースライドの作成は早めに着手し、リハーサルの前までには完成させましょう。

作成のポイントは以下の3つです。

これら3つのポイントを意識することで、見やすく要点が伝わるスライドを作成できます。

定期開催ウェビナーの場合、ウェビナーを何度か開催したら、適宜アンケートで回答された感想やウェビナー中にいただいた質問などをもとにスライドを修正しましょう。

具体的なスライド作成のノウハウは、マケフリ記事「褒められるウェビナースライド作成ノウハウ12選|図解つきで解説」でご紹介しています。

事例つきで解説していますので、ぜひごらんください。

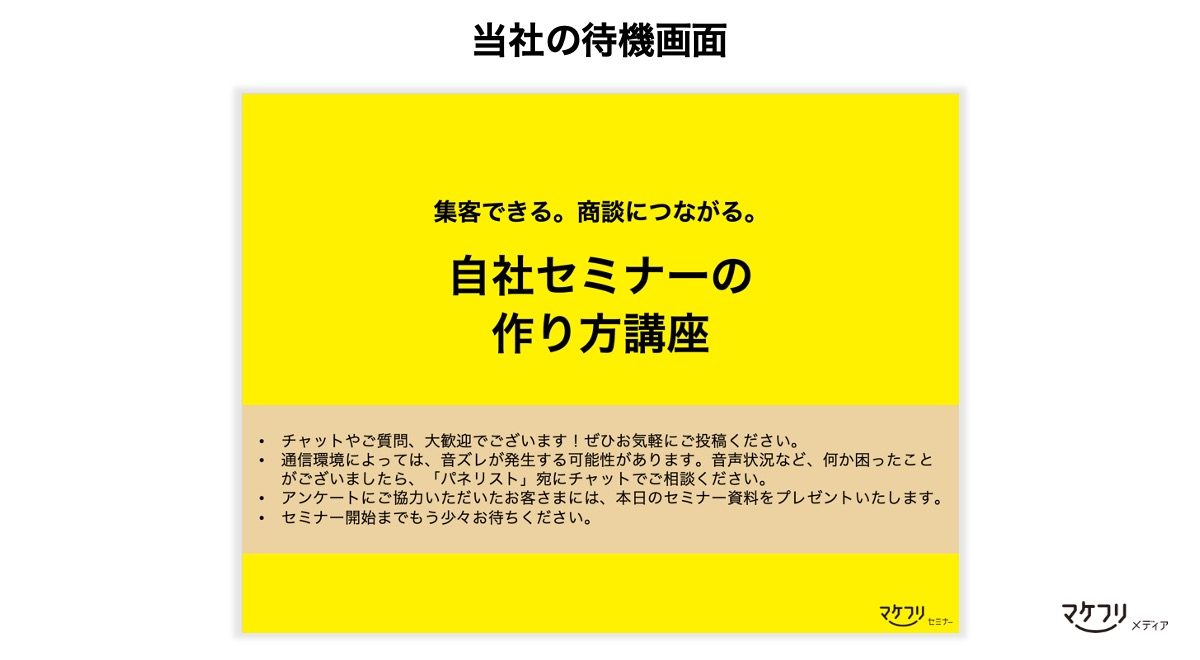

また、ウェビナースライドには「待機画面」をつけましょう。待機画面とは、お客さまがウェビナールームに入室した際に表示しておくスライドのことです。

待機画面を表示すると、参加者に正しいセミナールームにログインしている安心感を与えられ、ウェビナー受講時の注意事項を事前に周知できるというメリットがあります。

待機画面に書くべき内容や、レイアウトの注意点は、マケフリ記事「ウェビナー開始前スライドの作り方|すぐに使えるテンプレート付き手引書」でご紹介します。

すぐに使える待機画面のテンプレートもダウンロードできますので、ぜひごらんください。

ウェビナーの準備4:ウェビナーツールの選定

ウェビナー開催に向けて準備すべきこと4つ目は、ウェビナーツールの選定です。ウェビナーをミスなく手間を減らして運営するために、ウェビナーツールは欠かせません。早めに選定作業に入りましょう。

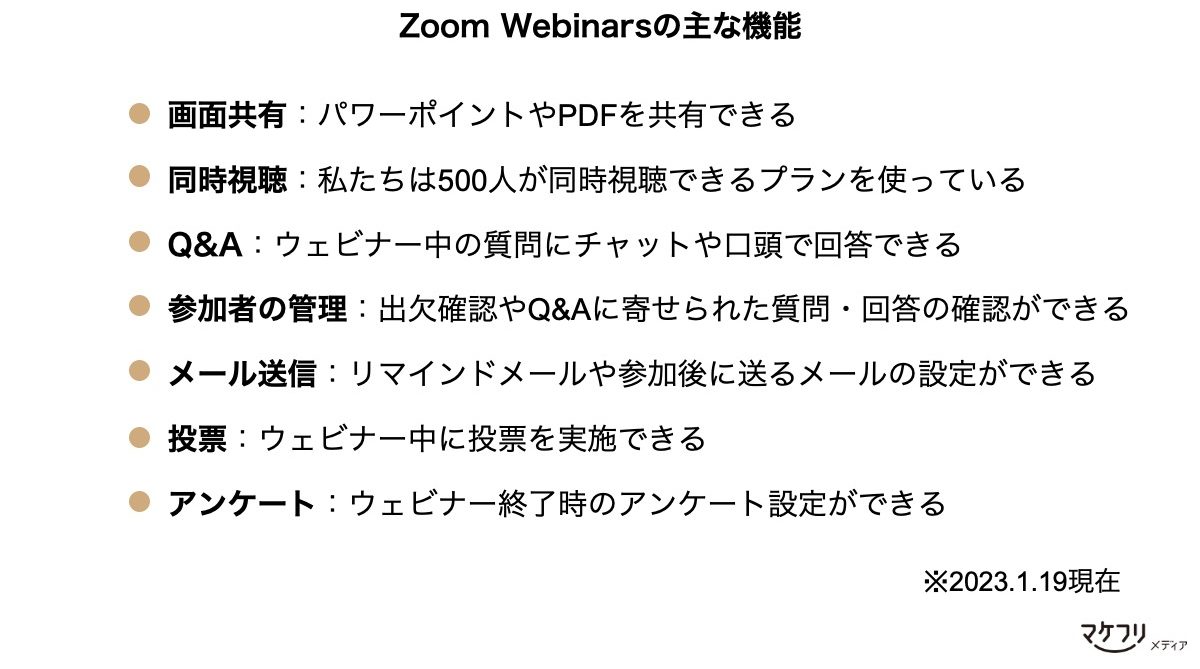

私たちは「Zoom Webinars」を利用しています。Zoom Webinarsを使うと、スムーズな画面・動画の共有や、参加者の顔・名前が映らないように設定し、参加者のプライバシーを保護することができます。

上記の機能のくわしい説明や設定方法は、マケフリ記事「Zoomウェビナーの開催方法とは?おすすめ設定を公開します」をごらんください。

ウェビナーの準備5:配信機器の選定

次に、ウェビナー開催に向けて準備したい機器と、通信環境についてご紹介します。

配信に適した機器を選定する

ウェビナー開催に必須の機器は以下の3つです。

1つ目は「PC」です。

ウェビナー運営には、インターネットに接続できるPCを準備しましょう。私たちはノートPCで運営しています。

2つ目は「マイク」です。

音質にこだわりがなければ、PCの内蔵マイクで充分です。さらに高音質を目指すのであれば、外付けマイクを購入しましょう。

私たちは「有線」かつ「単一指向性タイプ」のマイクを使用しています。

有線マイクには、他の電波が干渉しにくいのでノイズが入りにくく、また、音声が途切れにくいというメリットがあります。

単一指向性タイプのマイクには、正面からの音のみを拾うため周囲の環境音が入りにくいメリットがあります。

3つ目は「カメラ」です。

ウェビナーで使用するカメラは、PCの内蔵カメラで充分です。

高画質な映像を届けたい場合や、使用中のPCにカメラが備え付けられていない場合は、別途Webカメラを購入しましょう。カメラを選ぶときは「フレームレート」と「画角」の2つを確認します。

- フレームレート:映像の滑らかさに影響します。プレゼン資料や講師の表情を高品質で届けるためには、フレームレートが15fpsぐらいのカメラを用意しましょう。

- 画角: ビデオに収まる範囲を左右します。ウェビナーの場合、画角は75度から90度のものを用意しましょう。

ここまで紹介した機器のほかにあると便利な機器や、ウェビナー配信をサポートするZoomの便利な機能については、マケフリ記事「ウェビナー配信に最低限必要なもの|Zoomを使った事例も紹介」でお伝えしています。

通信環境を整える

お客さまにウェビナーを快適に視聴いただくために、通信環境の整備は欠かせません。

通信には「上り(送信 / アップロード)」と「下り(受信 / ダウンロード)」の2種類があります。

ウェビナーの配信に求められる通信速度は「上り」です。肌感覚ですが、快適なウェビナー開催には「最低10Mbps以上」は必要だと感じています。

1秒間に送受信可能なデータ量を示す単位です。bpsは「bits per second=ビット/秒」の略語です。

たとえば「10Mbps」は、1秒間に10メガビットのデータを送受信できることを示します。

通信速度は、Googleで「Speedtest」と検索し「速度テストを実行」をクリックすれば調べられます。ウェビナー前に1度チェックしましょう。

ウェビナーの準備6:登録フォームの作成

ウェビナーの準備6:登録フォームの作成

ウェビナー開催までにすべき準備6つ目は、登録フォームの作成です。集客を始める前に、参加者向けの登録フォーム(入力フォーム)を作成します。登録フォームは、申込用とキャンセル用の2種類を作っておくと安心です。

申込用の登録フォームは、自社のWebサイトの他、後述するLPやセミナー集客サイトで公開し、ウェビナーの申し込みを受けつけるために使います。

キャンセル用の登録フォームは、申込の受付メールなどにリンクを添付します。特に定期開催ウェビナーを予定している場合、キャンセル用の登録フォームは、申込者の日程変更にも活用できます。

登録フォームは、ウェビナー運営の効率化に大きく貢献します。

もし登録フォームを使用せず、メールや電話などで申し込みを受け付けた場合、担当者が申込者ひとりひとりを手作業で参加者リストに加え、管理しなければなりません。手作業での管理は、時間がかかる上に、担当者の入力忘れによる受付漏れが発生する恐れがあります。

私たちは、マーケティングオートメーション(MA)ツール、Kairos3 Marketingを使って登録フォームを作成しています。

Kairos3 Marketingでフォームを作成すると、お客さまがフォームに登録してくださった時点で、ウェビナー申込者としてお客さま情報がKairos3 Marketingに反映されるので、管理が楽になります。

フォーム作成ツールには、マーケティングオートメーションの他にも、無料で使えるGoogleフォームなどのツールがあります。

フォーム登録をしてくださったウェビナー申込者には、必ず受付メールを発行しましょう。

ウェビナーの準備7:集客開始

登録フォームまでウェビナーの準備ができたら、集客を開始します。私たちの場合、集客期間は大体2週間です。

この章では、私たちが実際に行っている、ウェビナーの集客方法や集客のための準備をお伝えします。

ウェビナー紹介ページ(LP)を作成する

ウェビナー紹介ページ(LP)は、セミナーの魅力をお伝えしてお申し込みを促すためのページです。

LPの一例として、私たちが開催するウェビナー「集客できる。商談につながる。自社セミナーの作り方講座」の紹介ページをご参考になさってださい。下記のリンクからLPをごらんいただけます。

https://k3.kairosmarketing.net/form/ondemandseminar

私たちは、LPに下記の内容を記載しています。

- ウェビナー概要

- 対象者

- セミナーの視聴方法その他注意点

LPが完成したら、LPのURLを、この後ご紹介する「セミナー集客サイト」や「ウェビナー案内メール」に貼り、さらなる集客につなげましょう。

非デザイナーでもすぐに実行できるLPの作り方は、マケフリ記事「集客できるセミナーランディングページとは?非デザイナー向けかんたんな作り方」をごらんください。

ウェビナーのタイトルは、必ずしもキャッチーなものである必要はありません。ウェビナー内容をお客さまに正しく伝え、期待値をコントロールしたり、ウェビナーを魅力的に見せられるタイトルを作りましょう。

マケフリ記事「集客できるウェビナータイトルの作り方|3ステップでご紹介」ではタイトルの作り方をご紹介します。

ウェビナー受付メールを作成/送信する

ウェビナー受付メールとは、フォームからウェビナーにお申し込みいただいた直後に送るメールのことです。

申し込みへのお礼を伝えるとともに、申込者がきちんとウェビナーに登録できたことをお知らせする役割があります。

私たちは、Kairos3 Marketingで、申込フォーム登録者への自動返信メールを使って受付メールをお送りしています。受付メールに使える例文や、受付メールを自動化して楽に送信する方法は、マケフリ記事「知っておきたいセミナー受付メールの基本と例文〜自動化する方法もご紹介〜」をごらんください。

ウェビナー案内メールで集客する

ウェビナー案内メールとは、開催予定のウェビナーを周知し、参加者を増やすためのメールです。

もし社内にお客さまリストが少しでもあるなら、ウェビナー案内メールを送ることをおすすめします。メールは、お金をかけずにもっとも集客できる経路だからです。

ウェビナー案内メールのテンプレートや案内メールで集客を成功させるコツは、マケフリ記事「ウェビナー案内メールの書き方がわかる!テンプレート付き初めてガイド」をごらんください。

無料でできる集客には「メルマガ」を活用する方法もあります。ウェビナーテーマに関するお役立ち情報をメルマガで継続的にお届けし、メルマガの内容に興味を持っていただいた状態で登録フォームへ誘導すると、ウェビナーへ来ていただきやすくなります。

「メルマガの役割」や「読んでもらえるメルマガの傾向」はマケフリ記事「メルマガとは?「うっとうしい」から脱却し、読まれるためのヒント」でご紹介しています。

外部のセミナー集客サイトを活用する

社内のリスト外からの集客には、無料で集客できる外部サイトの活用がおすすめです。

セミナー集客サイトは、自社のウェビナーと同じようなテーマのセミナーが多く掲載されているサイトを選びましょう。セミナー集客サイトはサイトごとに特徴があるので、自社の業種やセミナーのテーマによって、集客しやすいサイトは異なります

私たちが、過去に7つのサイトにウェビナーを掲載していた際には、合計で月20〜30名集客ができていました。

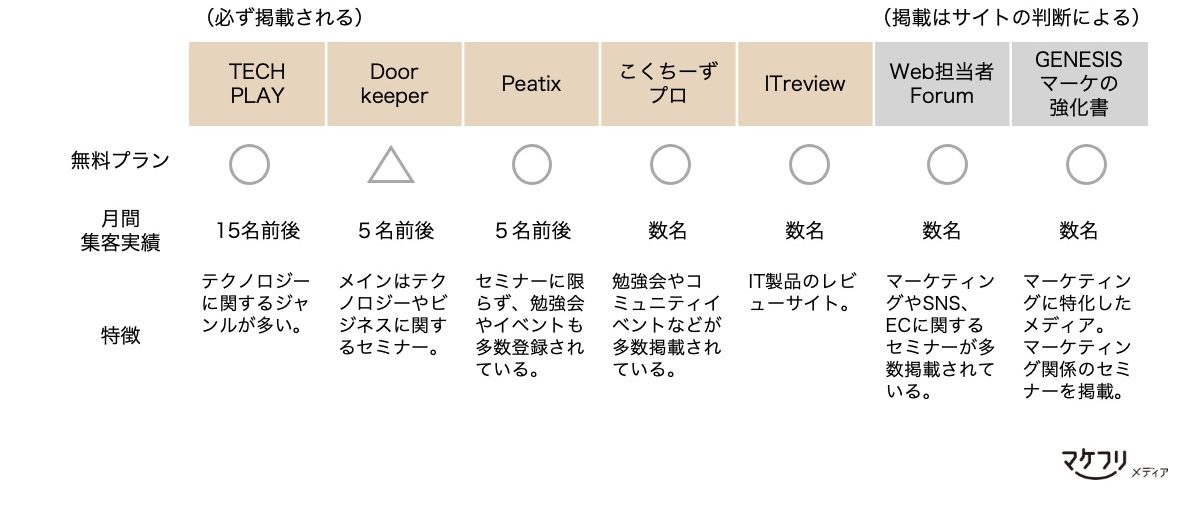

以下の図は、私たちが利用した経験のあるセミナー集客サイトの一覧です。各サイトでの集客数は、あくまでマケフリ編集部での集客実績であることをご了承ください。

マケフリ記事「本当に集客できたセミナー集客サイト7選。私たちの集客実績もご紹介」では、「各集客サイトの詳細」や「掲載時の手間を減らす工夫」をご紹介しています。

お金をかけずに集客数をアップさせるその他の工夫は、マケフリ記事「セミナーの集客方法は?|効果があった集客の工夫もご紹介」をごらんください。

ウェビナーの準備8:リマインドメールの送信

ウェビナーの準備でやるべきこと8つ目は、リマインドメールの送信です。リマインドメールとは、申込者にウェビナーに忘れず出席していただくために送信するメールです。

私たちは、リマインドメールを「ウェビナー開催1週間前の午前9時」「前日の午前9時」「当日の午前9時」「ウェビナー開始30分前」の計4通お送りしています。

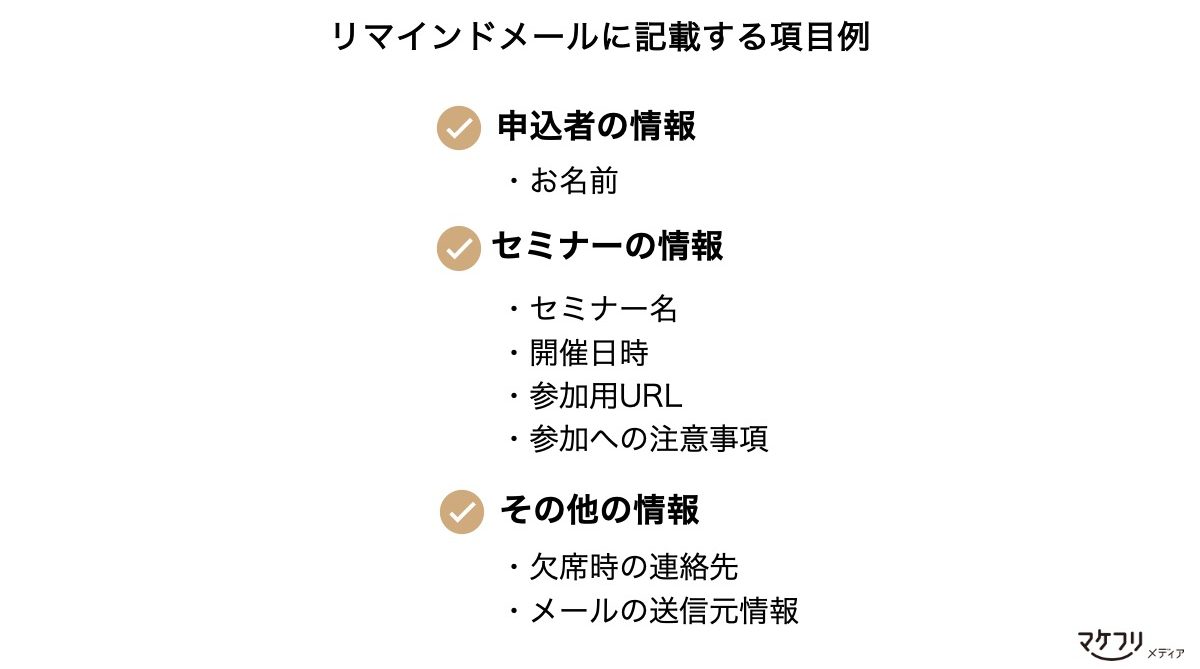

リマインドメールには、以下の項目を記載しましょう。

セミナー管理ツールやマーケティングオートメーションを使えば、メール本文に氏名や開催日時を自動で挿入できるので、短時間でリマインドメールを作成・自動送信できます。

リマインドメールの文例やリマインドメールでセミナー参加率を上げる工夫は、マケフリ記事「セミナーのリマインドメールで参加率を上げる。すぐに使える文例もご紹介」でまとめています。

ウェビナーの準備9:運営体制の決定

ウェビナーの準備でやるべきこと9つ目は、運営体制の決定です。ウェビナー当日にばたつかないように、運営体制はリハーサルの前までに決めておきましょう。私たちは、ウェビナー講師の他に運営担当者を定めています。

ウェビナー当日、講師はプレゼンのみに集中し、運営担当者は講師の補助や、参加者からいただく「音声が乱れている」などのチャットへの対応など、プレゼン以外の業務をします。

「ウェビナー運営でよくあるお問い合わせと、コピペで使えるテンプレートをご紹介」では、ウェビナー運営のお問い合わせに素早く、適切に対応するためのテンプレートをまとめました。あわせてごらんください。

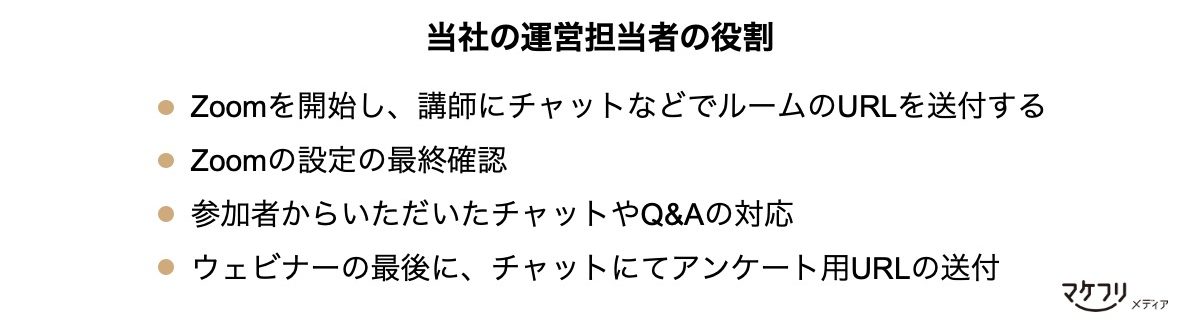

ご参考までに、私たちの場合の運営担当者の当日の役割は以下のとおりです。

運営担当者は、ウェビナー参加者が20から30人程度であれば1人で充分です。

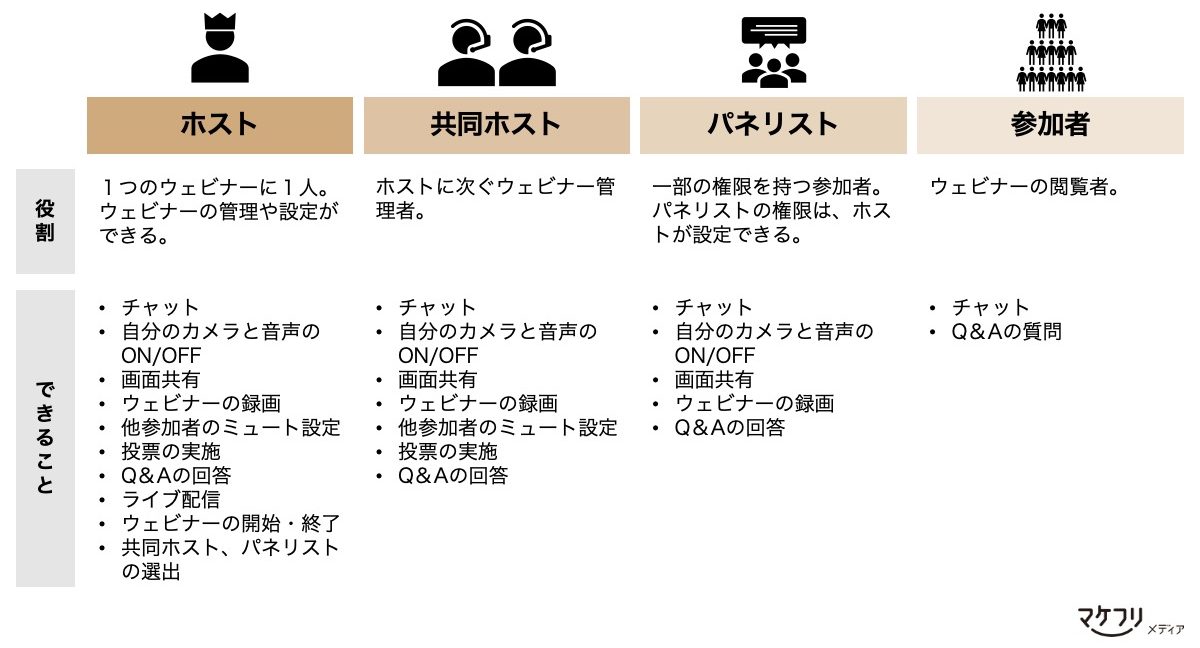

また、ウェビナー開催ツールによっては、運営者が持てる権限が複数あります。たとえば、Zoom Webinarsで参加者が持てる権限の違いは以下のとおりです。

私たちは、講師を「ホスト」、運営担当者を「共同ホスト」に設定しています。誰がどの権限を持つのがよいか、ツールを実際に動かしながら確認しましょう。

ウェビナーツールは、使う機能と参加者に与える権限をリハーサルの前までに確認し、設定しましょう。

私たちが使っているZoom Webinarsのおすすめの設定方法は、マケフリ記事「Zoomウェビナーの開催方法とは?おすすめ設定を公開します」にくわしくまとめています。

ウェビナーの準備10:アンケートの作成・フォロー方法の決定

ウェビナー準備の段階でウェビナー開催後のアンケートも作成しましょう。ウェビナー後のアンケートは、商談につながるお客さまを見極める役割があります。

アンケートは、ウェビナー中に回答依頼をすると、多くのウェビナー参加者に回答していただけますし、項目を工夫することで参加者の興味度を計りやすくなります。

参加者の興味度が把握できると、営業からのフォローが必要か、また、フォローが必要であれば、どのような情報を営業に提供すべきか見極めやすくなります。

また、アンケートの回答から参加者の課題や興味がわかり、今後のウェビナー改善に活かせます。

アンケート作成とあわせて、ウェビナー終了後のフォロー手順や方法の確認もしましょう。

ウェビナーは、オフラインのセミナーよりもフォローが難しいものです。ウェビナー後のフォローの課題を解決するアンケートの工夫、ウェビナー後のアンケート回収率を飛躍的に上げる方法は、マケフリ記事「商談につながるウェビナーアンケート項目|回収率を上げる工夫もご紹介」にてくわしくまとめました。

ウェビナーの準備11:リハーサル

ここまでウェビナーの準備ができたら、最後にリハーサルをして本番に臨みます。

まだウェビナーを開催したことのない講師やセミナー担当者にとって、初めてのウェビナーは緊張するものです。

ウェビナーのリハーサル時間を充分に確保するために、1週間前にはリハーサルをできるようにウェビナーの準備を完了させておくと安心です。

ウェビナーのリハーサルでは、主に以下の4点を確認します。

- 画角

- ウェビナーツールや機器の使い方

- 主催者と参加者の画面の見え方

- 運営者の役割

1つ目は「画角」です。

ウェビナーは、カメラの画角によっては講師の身振り手振りが見えづらくなってしまいます。ウェビナー時に講師がカメラにどこまで映るのか、確認しておきましょう。

2つ目は「ウェビナーツールや機器の使い方」です。

ウェビナーツールや機器の扱いに慣れていないと、操作ミスなどで参加者に迷惑をかけてしまう恐れがあります。リハーサルで本番同様の使い方を確認し、ウェビナー当日に使用する機能を念入りに確認します。

3つ目は「主催者と参加者の画面の見え方」です。

ツールを当日と全く同じ設定にして、主催者と参加者それぞれの画面でどのように見えているかの確認が必要です。

講師の顔は見えているか、参加者の顔や氏名は互いに見えていないか、また、ウェビナー資料は適切に画面共有されるかなどを確認しましょう。

4つ目は「運営者の役割」です。

講師と運営者で当日の連携がスムーズに取れるよう、当日の各担当者の役割どおりにリハーサルをします。

ウェビナーのリハーサルは、上記の4点を中心に、余裕があれば他部署の人に見ていただき、レビューをもらいましょう。ウェビナーの内容を知らない他部署の人であれば、わかりにくい言い回しがなかったかどうかなど、多角的な視点での意見がもらえるからです。

多人数を相手に情報をわかりやすく伝えるには、練習が必要です。ウェビナーの練習のヒントは、マケフリ記事「プレゼン練習法まとめ | プレゼンを成功に導く3つの練習方法と7つのチェックリスト」にもまとめています。また、講師が緊張を和らげるコツについては「ウェビナー講師のコツ14選|緊張しない伝え方のコツを教えます」でご紹介しています。あわせてごらんください。

以上でウェビナーの準備は終了です。

ウェビナー本番の具体的な運営方法とウェビナー後に実施すべきことについてはマケフリ記事「Zoomウェビナー運営マニュアル|準備からフォローまでをわかりやすく解説」をごらんください。

お役立ち資料「ウェビナー「開催前」26のチェックリスト」には、ウェビナー企画を完了している担当者さまに向けて「ウェビナーの事前準備の抜け漏れをなくすためにこれだけは押さえたい」26項目をまとめました。「ウェビナーを滞りなく進めたい」とお考えのご担当者さま、ウェビナー準備チェックシートとしてぜひ以下よりお手元に置いてご活用ください。