セミナー集客を改善する実践テクニック10選|年間2900名以上を集客する方法とは?

「セミナー集客数が少ない」この課題は、セミナー担当者さまがよく抱えがちなお悩みです。

本記事では、効果的なセミナーの集客方法と、1年間で2900名以上を集客する、当社のセミナー運営事務局が実際に実施しているセミナー集客の取り組みをご紹介します。

この記事のもくじ

セミナーの集客方法(オンライン/オフライン)

セミナーの集客方法にはどのようなものがあるのでしょうか?この章では、効果的なセミナー集客方法として代表的なものを開催形式別にまとめました。

オンラインセミナーへの代表的な集客方法の手段として以下の7つが挙げられます。

また、上記の方法に加えて、オフラインセミナーでは、特に以下の集客手段が有効です。

- DM・チラシの送付

- 架電での案内

前提として、セミナーのターゲットや自社で取り扱う商材によって効果的なセミナー集客方法は変わります。各集客チャネルの効果測定をきちんと実施し、自社に合う集客方法を取捨選択していくことが重要です。

次の章では、各セミナー集客方法で成果を出すためのポイントや、当社が実施してみてセミナー集客数が増えた打ち手を解説します。

セミナー集客数を増やす方法10選

セミナーの集客数を増やすために、見直していただきたいポイントを10つご紹介します。

①ターゲットに刺さるセミナータイトルを作成する

セミナータイトルは、もっとも重要な集客メッセージです。どの経路で申し込んだ受講者も、セミナータイトルを目にするからです。

セミナーのターゲットに刺さるタイトルを考えることができれば、メールやSNS、セミナー集客サイトなど、あらゆる経路からのお申し込みが増えます。

集客できるセミナータイトルとは、一目で「セミナーがどんな課題を解決するのかがわかる」タイトルです。セミナータイトルを目にした顧客が「自分が求めている内容がありそうだ」と予感できるものがよいでしょう。

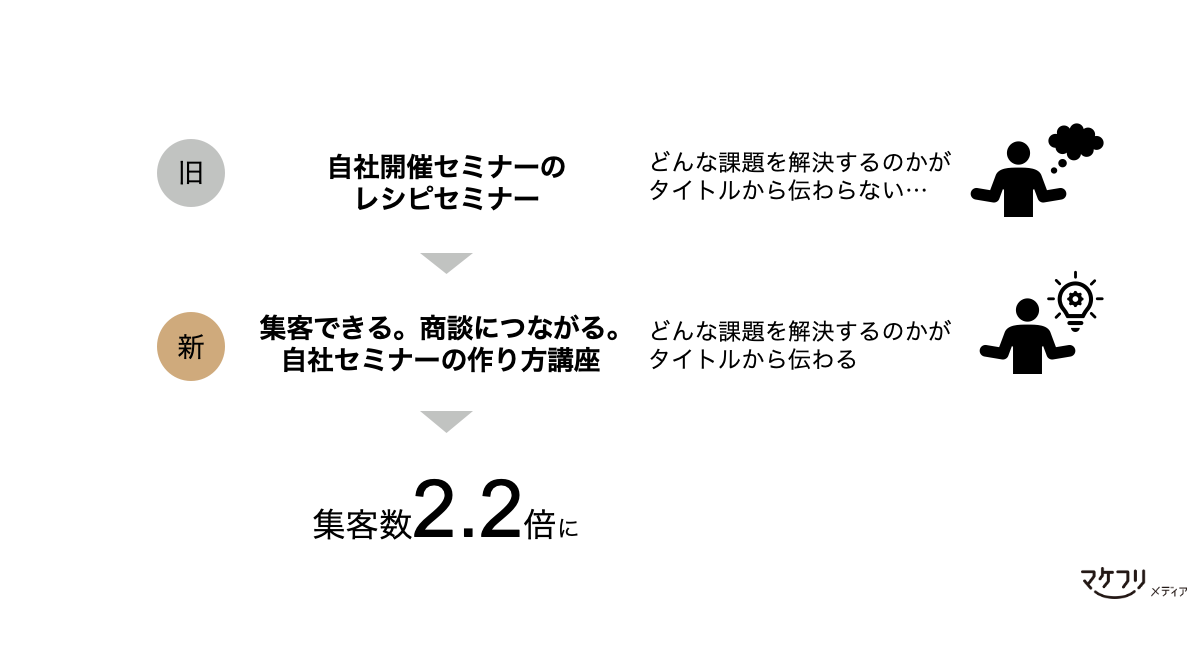

ここからは、当社が過去に実施したセミナーのタイトル改善例をご紹介します。

以前、私たちは、「自社開催セミナーのレシピセミナー」というセミナーを開催しており、集客に苦戦していました。「レシピ」というフレーズは一見キャッチーですが、セミナーで解決できる課題がイメージできません。

そこで、セミナータイトルを「集客できる。商談につながる。自社セミナーの作り方講座」というタイトルに変更したところ、集客数が2.2倍に増加しました。

「集客できるウェビナータイトルの作り方|3ステップでご紹介」では、この章でご紹介したタイトルの作り方に加えて、セミナータイトルの3つの工夫もご紹介しています。あわせてごらんください。

②LP(ランディングページ)や申し込みフォームを工夫する

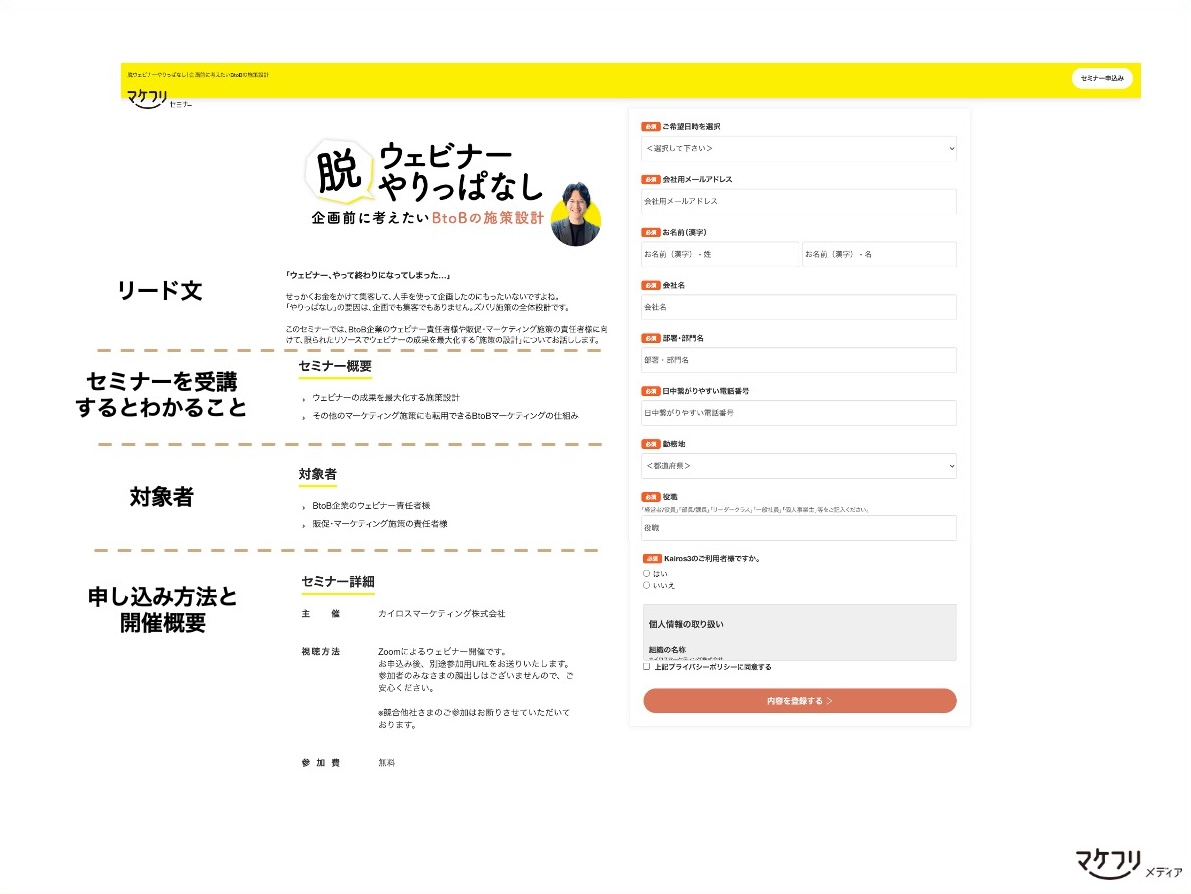

セミナーLPは、メルマガ、広告などあらゆる経路から集客したお客さまが最終的に行き着くページです。セミナーの情報を魅力的に伝えるセミナーLPと、入力工数の少ない申し込みフォームは、セミナー集客の成果に直結します。

セミナーLPは、一般的に、以下の要素から構成されることが多いです。

- バナー画像

- リード文

- セミナーを受講するとわかること(目次や概要)

- 講師の経歴

- 対象者

- 申し込み方法・開催概要

- セミナー受講者の声

セミナーLPは、セミナーを受講することで得られるメリットや講師の専門性・権威性などが明確にわかる内容を意識しましょう。

上記でご紹介したセミナーLPの要素は、全て自社のセミナーLPに取り込まなければならないものではありません。

なぜなら、LPを最後まで読み切るまでのスクロール数が多ければ多いほど、離脱されてしまう可能性が高まるからです。あまりスクロール数が多くなりすぎないよう、セミナーLPの内容は簡潔にまとめることも意識しましょう。

セミナー申し込みフォームについては、受講者の入力コストを極力少なくするため、項目数は最小限にしましょう。調べればわかるような情報や、セミナー後の架電ヒアリングによって取得することができる情報はセミナー申し込みフォームに掲載するのは避けましょう。

③集客メルマガの頻度やタイミングを見直す

当社では、セミナー集客のうち多くがメルマガからの集客です。

メルマガの頻度やタイミングを見直すことで、メルマガからのセミナー集客数を増やすことができます。

セミナー集客のためにメルマガを1通しか送っていないようであれば、配信頻度を増やしましょう。当社では、特に集客に力を入れたい単発開催セミナーを開催する際には、3、4通集客メルマガをお送りすることがあります。メルマガの配信回数を増やせば増やすほど、集客数は増えます。

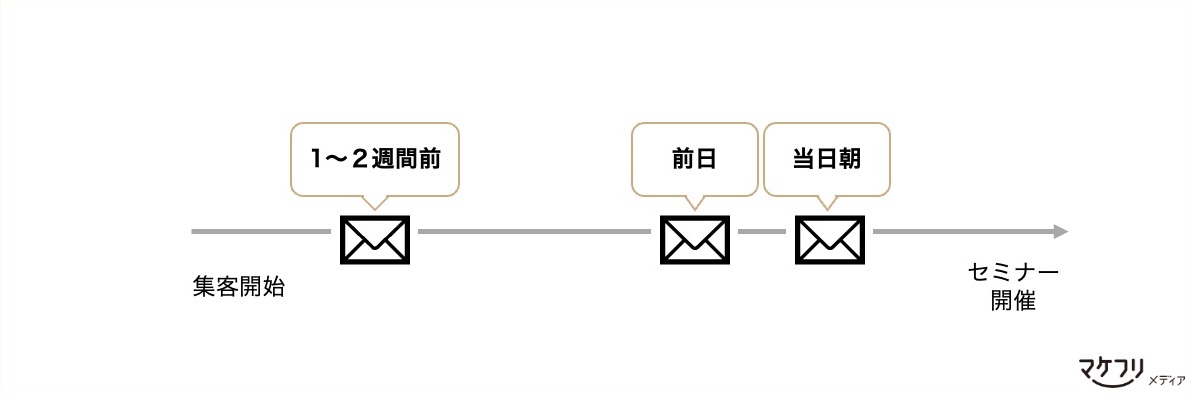

また、当社では、単発開催のセミナーを開催する場合は、以下のようなタイミングでメルマガをお送りしています。

なかでも特におすすめの配信タイミングは、当日の朝に集客メルマガをお送りすることです。当社では、当日配信の集客メルマガは、他のタイミングでお送りするメルマガに比べて、集客数が多い傾向にあります。

当日の予定の有無によって「今日は時間があるから参加してみよう」と、セミナーへの参加を判断する受講者が多いからと推測しています。

また、当日のメルマガで集客した受講者は、セミナーの参加率が非常に高い傾向があります。今朝申し込んだセミナーへの参加を忘れてしまう受講者は少ないためです。

④集客メルマガの内容を見直す

集客メルマガの内容によってセミナーの集客数は大きく変わります。

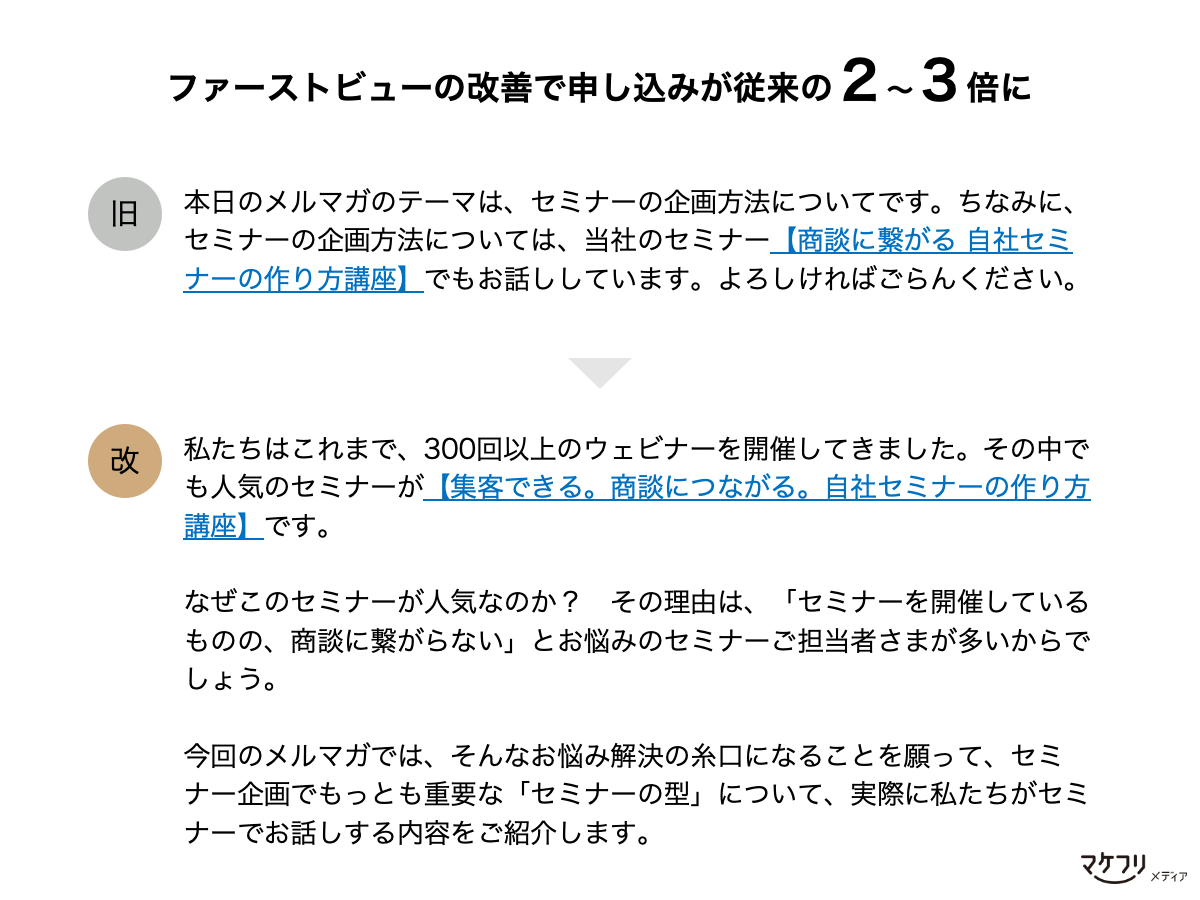

セミナー集客メルマガのポイントは3つです。以下3つのポイントを意識するようになってから、1通のメルマガからのお申し込み者数が2〜3倍に増えました。

- ファーストビューにセミナーバナーと申し込みページへのリンクを入れること

- ファーストビューでセミナーの価値をお伝えすること

- シンプルな集客メルマガにノウハウメルマガを混ぜること

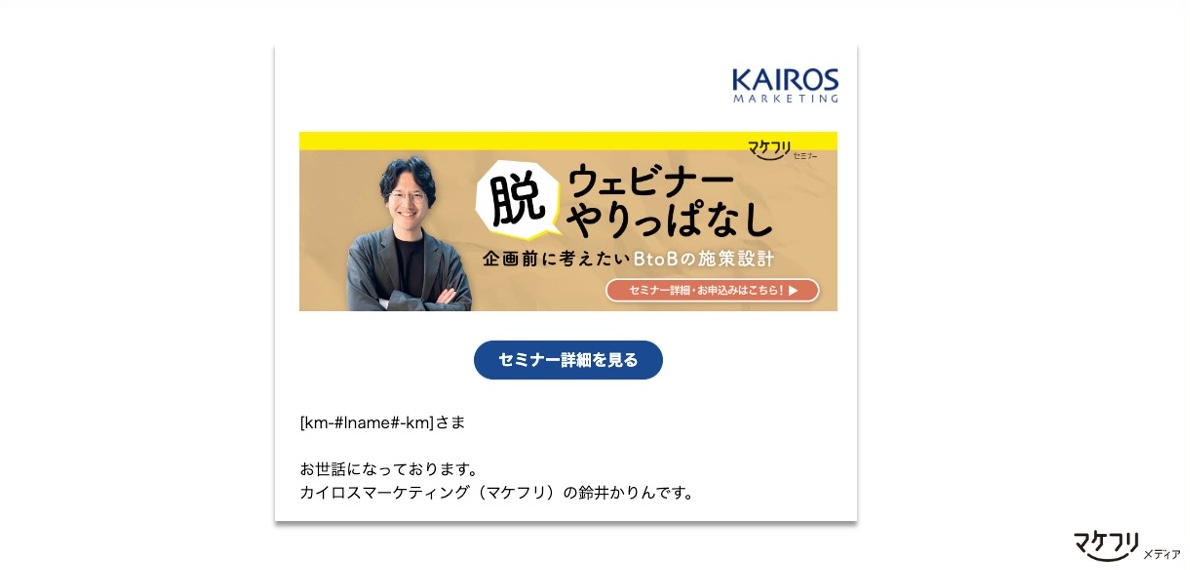

1つ目のポイントは、ファーストビューにセミナーバナーや申し込みページへ遷移するボタンを入れることです。ファーストビューとは、メールを開いてはじめに表示される画面の範囲のことです。メールを開封した読者は、ファーストビューを見てそのメールを読むかどうかを決めます。

したがって、セミナー申し込みページへのリンクはかならずファーストビューに入るように設置します。

2つ目のポイントは、ファーストビューでセミナーの価値を伝えることです。ここでは、実際に私たちがお送りした集客メルマガの文例をご紹介します。

従来の集客メルマガでは、セミナーについて軽く触れる程度でしたが、リンクの前後でセミナーの価値を丁寧にお伝えするように心がけてからは、メルマガからの集客数が2〜3倍に増加しました。

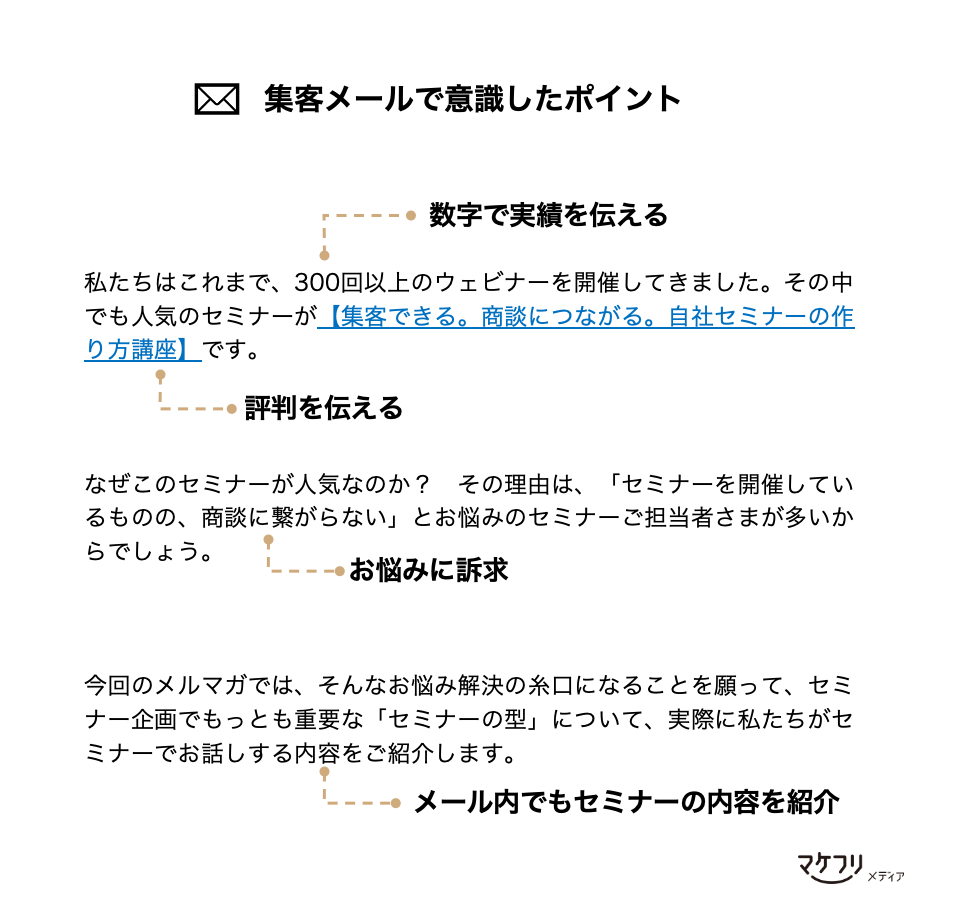

改善後の集客メールで私たちが意識した点もあわせてご紹介します。

セミナー集客メルマガでは、ファーストビューにセミナーのリンクを設置し、同時にセミナーの価値をお伝えすることが大切です。

集客につながるメールの書き方は、「ウェビナー案内メールの書き方がわかる!テンプレート付き初めてガイド」の記事にてくわしくご紹介しております。

集客メールを開封していただくための工夫は「メルマガ開封率の平均は?|業界別で見る数値と開封率を上げる工夫」にてまとめています。こちらもあわせてごらんください。

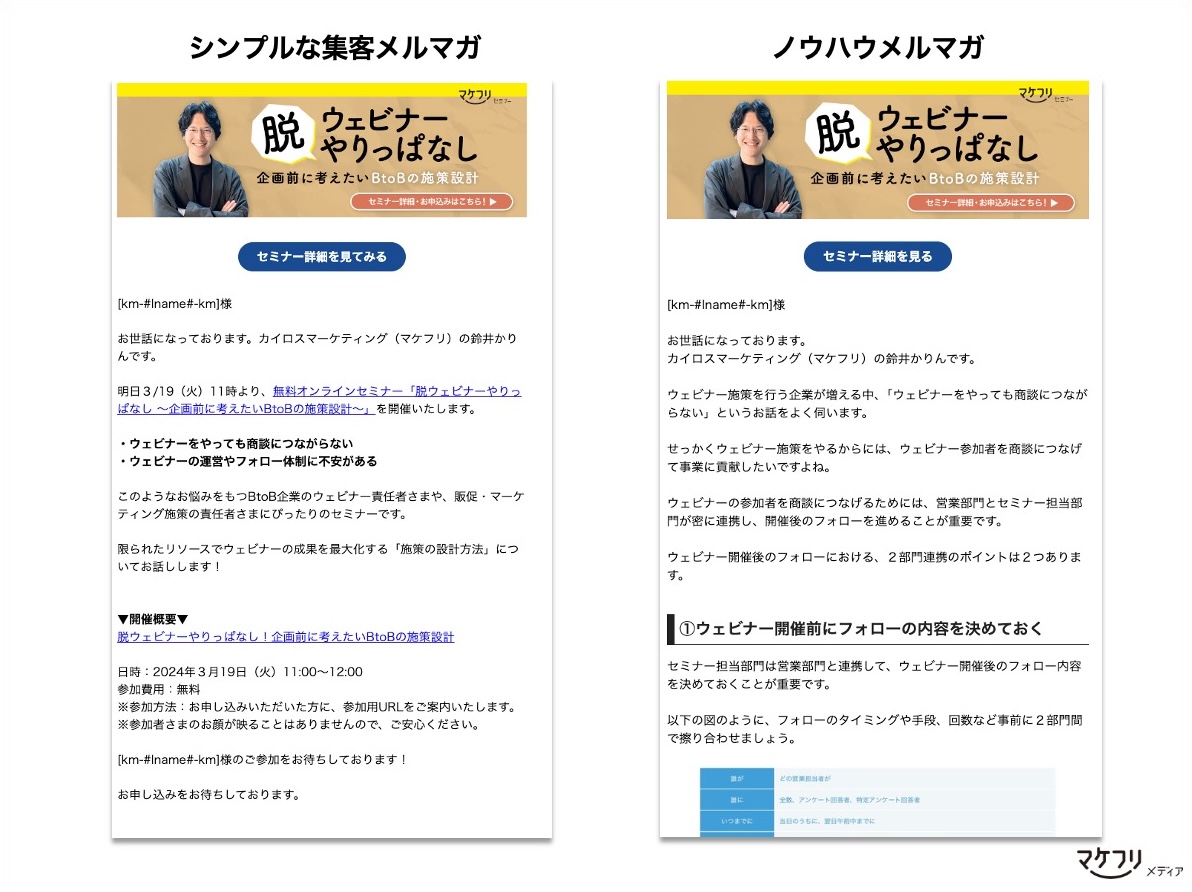

3つ目のポイントは、シンプルなセミナー集客メルマガだけでなく、ノウハウを切り口にしたメルマガもお送りすることです。

全く切り口を変えず、同じような内容の集客メルマガを何通もお送りしていると、特定の層の顧客にしか興味を持ってもらえず、メルマガからのお申し込み数は伸び悩んでしまいます。

シンプルなセミナー集客メルマガだけでなく、セミナー内でお伝えするノウハウを切り口にしたメルマガを執筆することで、シンプルなメルマガだけでは集客できなかったお客さまを集客することができます。

⑤外部集客サイトを活用する

外部集客サイトを使えば、自社のハウスリスト外のお客さまを、お金をかけずに集客できます。当社の1つのセミナー集客サイトでの月間集客数は、数名から十数名くらいです。

セミナー集客サイトには、大きく分けて2種類あります。

- さまざまなジャンルのイベントが掲載されているセミナー集客サイト

- 特定のジャンルに特化したセミナー集客サイト

私たちの場合、特定のジャンルに特化したセミナー集客サイトの方が、多く集客できています。

私たちのセミナーのテーマは、「メールマーケティング」「オウンドメディア」「セミナー」など、マーケティング系のジャンルに属しています。そのため、マーケティング系のイベントに特化したセミナー集客サイトの方が集客できる傾向にあります。

みなさまも、開催予定のセミナーのジャンルに特化したセミナー集客サイトから利用を検討してみてください。

マケフリ記事「本当に集客できたセミナー集客サイト7選。私たちの集客実績もご紹介」では、当社が利用してみて成果がでた事例をもとに、集客できるセミナー集客サイトをご紹介します。

⑥SNSを活用する

当社では、XやFacebookを使ってセミナーの宣伝をしています。SNSは、プラットフォームによって利用するユーザーの層が変わります。各SNSの特徴を理解し、自社のセミナーのターゲットと合うプラットフォームを利用するようにしましょう。

また、有料のセミナー集客施策として、SNSの広告を利用するのも1つの手です。特にFacebook広告はビジネス向けのセミナーと相性が良い傾向にあります。

⑦セミナーを定期開催する

私たちは、1開催あたりのセミナー集客数は数名程度で構わないと考えています。1開催あたりのセミナー集客数は数名程度でも、セミナーの開催頻度を上げればトータルの集客数は多くなるからです。

とはいえ、新たにセミナーを企画したり、運営したりするのは容易ではありません。

そこでおすすめなのが「同じ内容のセミナーの定期開催」です。たとえば、単発で月に1回新規のセミナーを開催するより、毎週同じセミナーを開催した方が結果として集客数は多くなります。

また、セミナーの録画配信を活用することで、さらにセミナー定期開催の工数を減らすことができます。実際に講師が登壇する1回目のセミナーを録画しておき、2回目の開催以降は1回目のセミナーで録画した映像を配信します。

録画配信セミナーの具体的な方法や、録画配信でも満足度を上げるコツは、別記事「ウェビナーをかんたんに録画配信する手順と、思わぬ落とし穴」の記事でくわしくご紹介しています。

⑧オウンドメディアや自社サイトでの露出を増やす

自社のオウンドメディア(ブログ)やWebサイトは、セミナー集客において非常に重要な役割を果たします。

当社では、自社のオウンドメディア「マケフリ」のサイト内やセミナーテーマに関連する記事の中にバナーを添付し、セミナーの申し込みに誘導しています。

また、サイト内にポップアップ画像を表示させるのもセミナー集客を増やす1つの手です。当社が開発・提供するMAツール「Kairos3 Marketing」を使えば、Webサイト構築の専門知識がなくても自社サイトにポップアアップやバナーを表示させることができます。

⑨お客さまに個別にご案内する

セミナー集客において、個別案内は有効な手段です。現在案件が進行しているお客さまや既存のお客さまに直接アプローチすることで高い確率で参加を促すことができます。

当社では、開催するセミナーの情報を社内で共有し、営業担当者やサポート担当者からセミナーテーマに興味がありそうなお客さまにご案内しております。

案件進行中のお客さまや、既存のお客さまにセミナーを案内することで、お客さまの自社製品に対する理解をより深めることができるため、営業担当者やサポート担当者にとってもメリットがあります。

また、個別案内は、特に参加のハードルが高いオフラインのセミナーにおいても有効な集客手段であると言えます。

⑩共催セミナーを開催する

自社単独開催のセミナーのみを実施し、集客数が伸び悩んでいる場合は、共催セミナーの開催を検討するのがおすすめです。共催セミナーとは、複数の企業が協力して企画・運営するセミナーです。互いに集客した顧客リストを共有することができるので、新たな顧客獲得の機会となります。

共催セミナーでは、共催先企業の選定が成功の鍵となります。「自社がターゲットとしたい顧客像が共催先がターゲットとする顧客像と重なっているか?」など念入りにチェックした上で共催セミナーに臨みましょう。

マケフリ記事「抜け漏れをなくす、共催セミナーの初回MTGの確認事項まとめ」では、「共催セミナーの初回MTGに参加するが、何を確認すればいいのかわからない」というお悩みを抱える担当者さまに向けて、「初回MTGで確認すべきこと」をまとめています。

効率的なセミナー集客にはツールを活用しよう

効率的にセミナーの集客数を増やすためには、ツールの活用がおすすめです。当社が開発・提供するMA(マーケティングオートメーション)ツール、「Kairos3 Marketing」では、効率的にセミナーの集客数を増やすための機能が揃っています。

セミナーLP作成、申し込みフォームの作成、集客メルマガの作成・配信、ポップアップの表示など1つのツールで様々なセミナー集客施策が完結します。

ご興味のある方は、こちらより製品サイトをごらんください。

※この記事は、2024年8月30日に更新しました。