インサイドセールスとは?役割や目的・特徴・導入メリットをわかりやすく解説

インサイドセールスと他の営業組織の比較、インサイドセールスのメリット・デメリットをご紹介します。

「インサイドセールスがどのような組織なのか理解を深めたい」

「インサイドセールスが自社にとって必要か整理したい」

そんな思いをお持ちの営業マネージャーや経営者の方は、ぜひご一読ください。

インサイドセールスに興味がある人のための「インサイドセールス勉強会」に申し込む

インサイドセールスとは

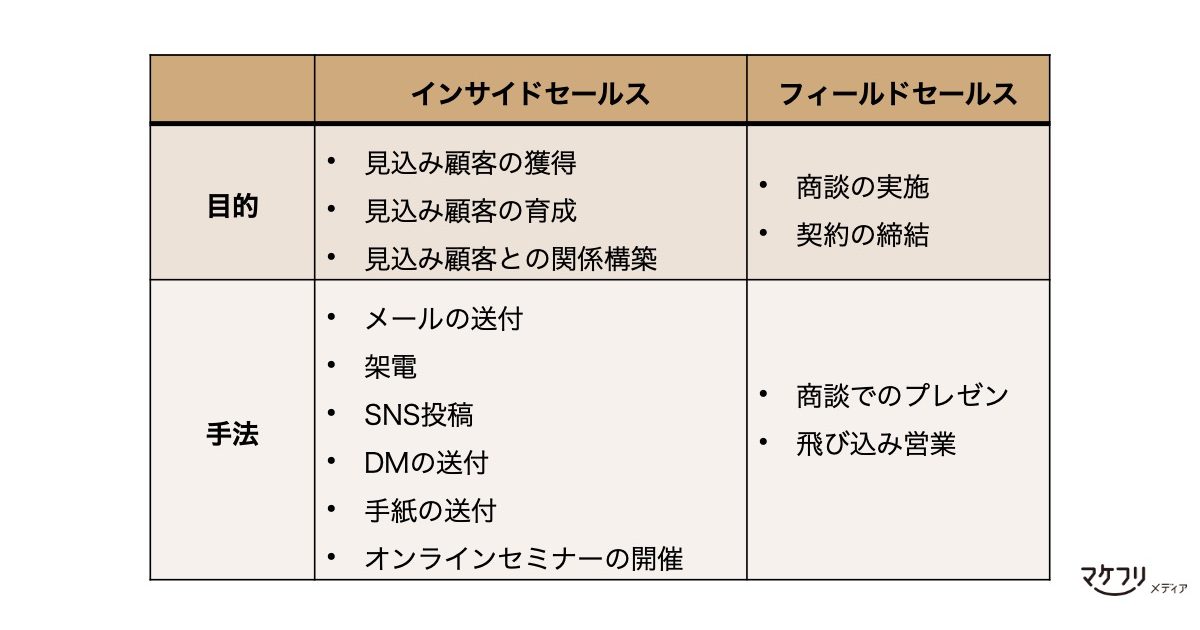

インサイドセールスとは、メールの送付や電話などを利用し、訪問せずに顧客へアプローチする営業手法です。

オフィスで行うインサイドセールスに対して、顧客の元へ直接出向く営業方法を「フィールドセールス」と呼びます。フィールドセールスは一度に少数の訪問先にしかアプローチできず、移動時間や交通費がかかる点という課題があります。

一方、インサイドセールスは短時間に多くの顧客へアプローチできるため、効率のよい営業方法です。

インサイドセールスの目的

インサイドセールスの役割・目的は、見込み顧客(リード)の獲得や、顧客育成(リードナーチャリング)です。見込み顧客のリストから確度の高い見込み顧客を割り出し、フィールドセールスへバトンタッチする、マーケティングと営業の橋渡し的な役割を担います。また、受注確度の低い見込み顧客に対してメールやテレアポを行って、顧客育成にも関わります。

すべての営業活動をフィールドセールスによって行っていた企業も多いでしょう。「フィールドセールスはすでに受注確度が高まっている見込み顧客に絞って行い、それ以外はインサイドセールスを行う」など、区別して営業活動すると、効率よく成果を上げられます。

インサイドセールス導入の必要性

近年営業活動において、インサイドセールスが重要視されるようになりました。背景には働き方の変化と、顧客の購買行動の変化があります。

コロナ禍以降、多くの企業がリモートワークやオンライン会議を取り入れるようになりました。商談なども非接触で行うのが一般的となり、オンラインを活用する営業方法が、自社の営業担当者にとっても、先方の担当者にとっても都合がよいというケースが増えました。

また、顧客の購買行動は「自力での情報収集」「長期化」の方向に変化しています。お客さまは従来のように、問い合わせをして、営業担当者にパンフレットを見せてもらいながら情報を収集するのではなく、自力で情報収集するようになりました。その結果、購入までの期間が長くなっています。

従来の営業スタイルでは、この購買行動の変化に対応しきれません。営業担当1人がすべての営業プロセスを担っていては、どうしてもクロージングに近い案件を優先するので、情報収集段階のお客さまへの長期的なフォローまで手が回らないためです。

そこで情報収集段階のお客さまに対応する専門のチーム、インサイドセールスが求められるようになりました。

インサイドセールスの役割

インサイドセールスには以下の役割があります。

- 見込み顧客の獲得

- 見込み顧客の優先度の決定

- 見込み顧客との関係維持

- 営業担当者との連携

見込み顧客の獲得

インサイドセールスでは「見込み顧客」を獲得します。見込み顧客とは、将来顧客になると期待される人です。

インサイドセールスは、低コストで一度に多くの人にアプローチできます。そのため、見込み顧客を見つけるために活用すると効果的です。

たとえば、自社の顧客に共通して関心の高い内容でオンラインセミナーを開催すれば、自社の製品やサービスと相性のよい見込み顧客を集めることが可能です。セミナー開催後に参加者へメールで営業を行うと、効率よく新規の見込み顧客を獲得できるでしょう。

見込み顧客の優先度の決定

インサイドセールスは、見込み顧客の優先度を決定する役割を担っています。

既に購入意欲が高い場合や、興味を持っている場合、関心は低いけれど存在を知っている場合など、見込み顧客の中にも段階があります。売上につなげるためには、それぞれの段階の見込み顧客に合った営業手法でアプローチすることが重要です。

インサイドセールスでは、メールや電話、SNSなど、見込み顧客とのコミュニケーションを通して、見込み顧客の優先度を決定します。自社商品へのニーズが高い見込み顧客は優先度を高くし、営業担当者が直接連絡して商談のアポ取りをするなど、優先度の低い見込み顧客より時間や手間をかけてアプローチしていきます。

見込み顧客との関係維持

見込み顧客との関係維持においても、インサイドセールスは欠かせません。

優先度の低い、つまり自社商品へのニーズがまだ低い状態の見込み顧客は、コミュニケーションを取り続けていくことでニーズが高まる可能性があります。そのため、定期的にメールや公式LINE、SNSなどの手段を使い、情報発信していくことが重要です。

ニーズの低い見込み顧客へ情報発信する際は、商品の魅力を説明してもなかなか興味を持ってもらえないと予想されます。そのため、商品を売り込むのではなく、見込み顧客にとって有益な情報を発信し、関係を維持しましょう。見込み顧客のニーズが高まり、問い合わせなどの動きがあったタイミングで、商談へのアプローチをすると効果的です。

営業担当者との連携

インサイドセールスは、営業担当者と連携しながら行うものです。営業業務には、主に以下のプロセスがあります。

- 見込み顧客の獲得

- 見込み顧客の育成

- 商談のアポ取り

- 提案

- クロージング

このプロセスのうち、見込み顧客の獲得から商談のアポ取りまでをインサイドセールスが行い、見込み顧客への提案とクロージングは営業担当者が行うのが一般的です。つまり、営業活動はインサイドセールスだけでは完結せず、適切なタイミングでインサイドセールスから営業担当者へ顧客を引き渡すことが必要です。

顧客情報を抜け漏れなく引き継ぐなど、インサイドセールスの担当者と営業担当者が連携して商談の成功に尽力しなくてはいけません。

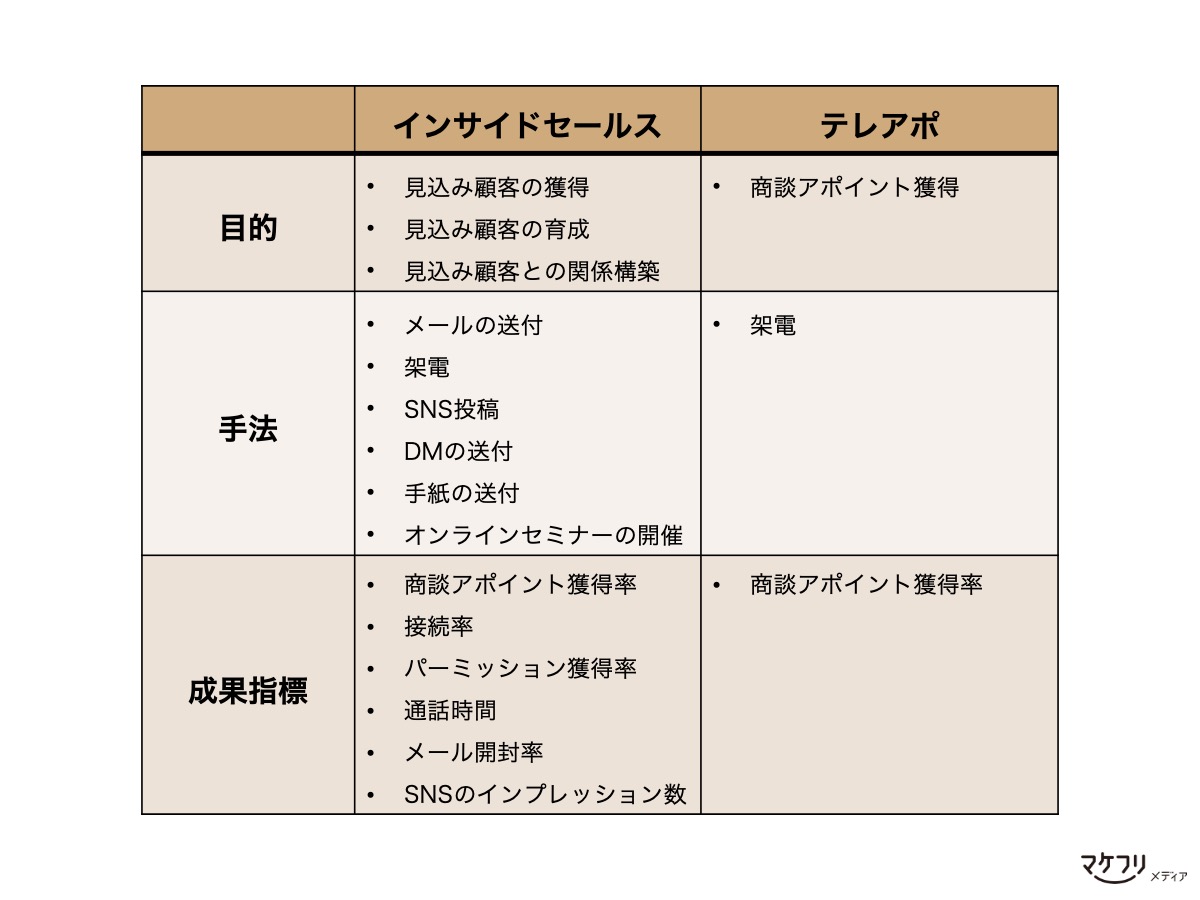

インサイドセールスとテレアポの違い

インサイドセールスとテレアポは、オフィス内で行う営業方法という点は同じですが、異なるものです。最も大きな違いは、目的にあります。インサイドセールスは見込み顧客の獲得と育成、つまり「見込み顧客との関係構築」を主な目的としています。

見込み顧客とのコミュニケーションには、ニーズを把握して、それに合わせた情報を提供し、タイミングを見てアポイントを獲得するというプロセスがあります。

一方で、テレアポはアポイントの獲得が主な目的です。電話をかけて自社のプレゼンを行い、商談のアポイントにつなげます。そのため、テレアポの成果は「架電数に対する商談にいたった件数」という、商談アポの獲得率が指標です。

インサイドセールスの手法として、見込み顧客へ架電する場合もあります。しかし、インサイドセールスの一環として架電する際には、かならずしもアポイントの獲得が目的とは限らず、顧客のニーズや困りごとをヒアリングすることも目的です。そのため、インサイドセールスの指標は商談アポの獲得率だけではなく接続率、通話時間、パーミッション(有効な見込み顧客)獲得率などが含まれます。

直接商談に結び付かなくても、見込み顧客の興味を高められたかや、見込み顧客を発見できたかなど、活動の質がインサイドセールスの成果に含まれるのです。

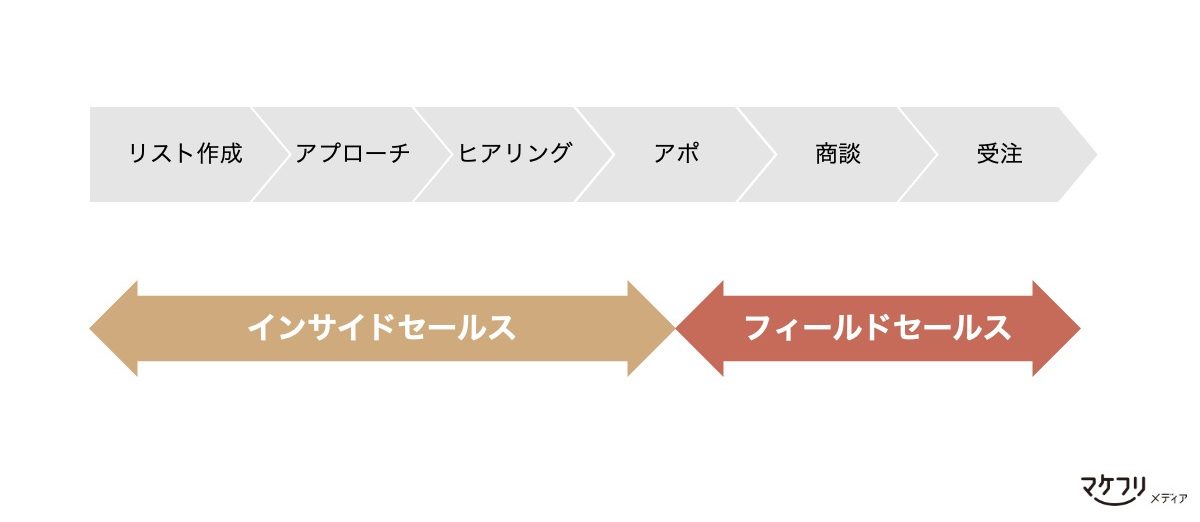

インサイドセールスとフィールドセールスの違い

フィールドセールスとは、直訳で「外勤営業」です。営業プロセスの前半を担うインサイドセールスに対して、フィールドセールスは営業プロセスの後半を担います。

インサイドセールスが訪問を伴わない営業活動であるのに対し、フィールドセールスは訪問して対面で営業活動を行います。インサイドセールスが見込み顧客を獲得し、育成して自社商品への関心や購買意欲を高めた状態でフィールドセールスに引き継ぐ流れが一般的です。

フィールドセールスで契約にいたった顧客に対し、再びインサイドセールスがフォローアップを行い、アップセルを狙う場合もあります。

インサイドセールスの4つのメリット

インサイドセールスのメリットは、以下の通りです。

- 営業プロセスの改善点を見つけやすい

- 購買行動の変化に対応できる

- 対応できる見込み顧客数が増える

- 社内教育コストが減る

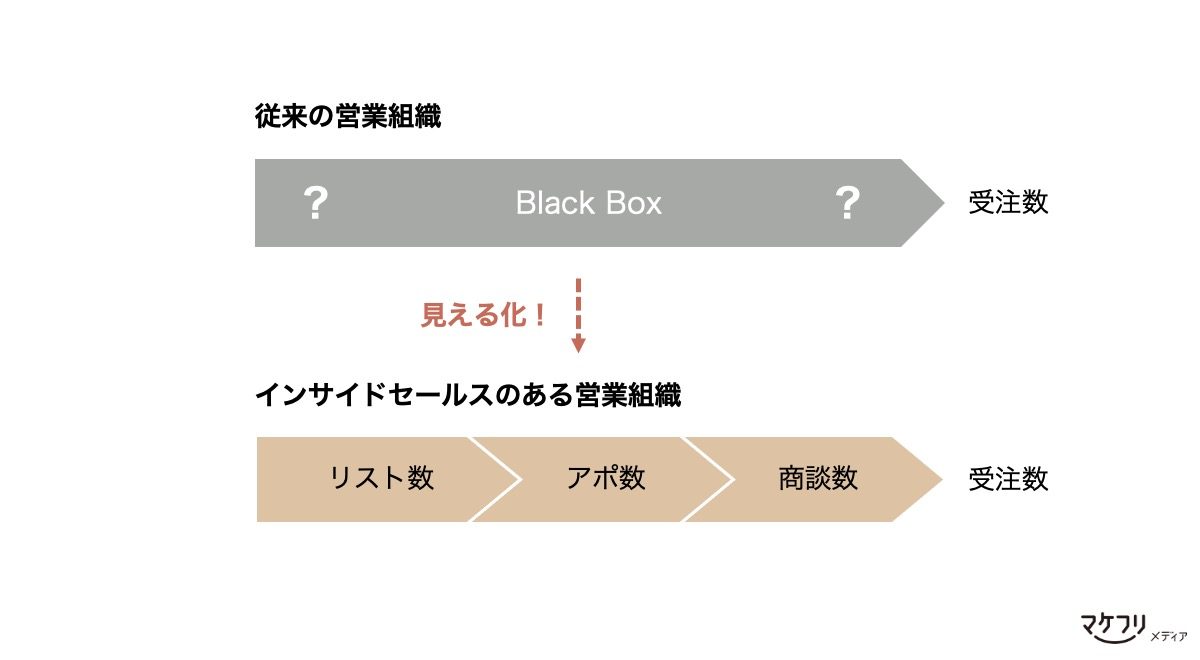

インサイドセールスのメリット1:営業プロセスの改善点を見つけやすい

インサイドセールスを立ち上げると、必然的に営業プロセスが細分化されます。

営業プロセスの可視化によって、営業活動の改善点が見つかります。たとえば、これまでは受注数しか見えておらず、どこを改善すればよいかわからなかった営業活動の

営業プロセスの可視化によって、営業活動の改善点が見つかります。たとえば、これまでは受注数しか見えておらず、どこを改善すればよいかわからなかった営業活動の

- リスト→アポ転換率に課題がある

- アポ→商談転換率に課題がある

などのボトルネックを発見できるのです。

インサイドセールスのメリット2:購買行動の変化に対応できる

「インサイドセールスの背景」の章で述べたように、お客さまはなるべく自力で情報収集するようになり、その購買行動は長期化しています。

インサイドセールスがうまく機能すると、近年の購買行動に対応した、よい購買体験をお客さまに提供できます。

- 情報収集段階のお客さまに対してお役立ち情報を届ける

- Webサイトへのアクセスなど、お客さまの興味関心がみてとれたタイミングでヒアリングやさらなる情報提供を続ける

お問い合わせ前からこのようなスタンスで関係性を構築できていれば、お客さまがサービスを検討するとき、「この会社のサービスも見てみよう」と感じるでしょう。

インサイドセールスのメリット3:対応できる見込み客数が増える

インサイドセールスは従来の営業とくらべて多くのお客さまと接点を持てます。主な手法がメールや電話といったコストの低い連絡手段であることに加えて、デジタルツールで効率的にアプローチできるためです。

たとえば、マーケティングオートメーションを使えば、

- 過去に料金表のページを閲覧したことがあるお客さま1,000人を抽出

- 1,000人に対してメルマガを配信

- 1,000人の中からリンクをクリックした20人にお電話

- 20人にヒアリングし、温度感に応じてコンテンツ案内やアポの打診

- 結果をSFAに記入し、フィールドセールスに引き継ぎ

といったインサイドセールスの取り組みが、1日か2日もあれば可能です。

一方、クロージングに近い案件を1人が多数抱えている従来の営業スタイルでは、温度感がわからないお客さまへの連絡まではなかなか手が回りません。

「過去の展示会で獲得した名刺が溜まっているもののご連絡できていない」などのケースでは、広くアプローチできるインサイドセールスで再度関係性を構築できます。

加えて、インサイドセールスの活動はエリアに限定されません。訪問中心の時代ではコストがかかりすぎていた遠方のお客さまへ営業活動を展開できることも、インサイドセールスのメリットです。

メールはインサイドセールスに不可欠な手段です。記事「お客さまの『買いたい』を増やすインサイドセールスのメール活用法」では、インサイドセールスのメールテクニックをご紹介しています。

展示会の準備とスケジュールが丸わかり|初めてでもミスなく出展できる

名刺をデジタル管理する必要性と無料のおすすめ名刺管理アプリ|名刺の活用例も解説

インサイドセールスのメリット6つ|デメリットと導入手順もご紹介

お客さまの「買いたい」を増やすインサイドセールスのメール活用法

インサイドセールスのメリット4:社内教育コストが減る

インサイドセールスによって営業組織の分業化が進むと、1人が担当する業務範囲が狭まり、担当者のひとり立ちが早くなります。

加えてインサイドセールスの業務は、マニュアル化・定型化しやすい傾向にあります。

このように営業マニュアルを整備できていれば、新しくインサイドセールスに配属された担当者のひとり立ちがより早まります。

実用的な営業マニュアルの作り方と、作って終わりにしない運用方法

営業メールの書き方と効果を高める工夫|シチュエーション別の例文つき

トークスクリプトの作り方を徹底解説|営業力が上がる例文つき

インサイドセールスの2つのデメリット

インサイドセールスのデメリットは、以下の2つです。

- 情報共有の仕組みが必要

- 非対面のため信頼関係の構築が難しい

インサイドセールスのデメリット1:情報共有の仕組みが必要

見込み客との接触履歴の記録・共有がきちんとできていないと、見込み客の引き渡しを円滑に行えません。

インサイドセールスからフィールドセールスに見込み客を引き渡した際に情報伝達に不備があると、フィールドセールスとインサイドセールスの理解に齟齬が生じ、非効率的な営業活動になってしまいます。

情報共有を密に行うためにも、SFA(営業支援システム)といった、情報共有を円滑にするツールの導入を検討する必要があります。

インサイドセールスのデメリット2:非対面のため信頼関係の構築が難しい

インサイドセールスのデメリットの2つ目は、お客さまとの信頼関係の構築が難しいことです。

「お客さまのもとに訪問し、膝を突き合わせて会話することが誠意である」と考える企業も存在します。Web会議システムを用いたとしても、直接訪問するフィールドセールスの方が、インサイドセールスよりも信頼関係を構築しやすいことは否めません。

インサイドセールスの種類

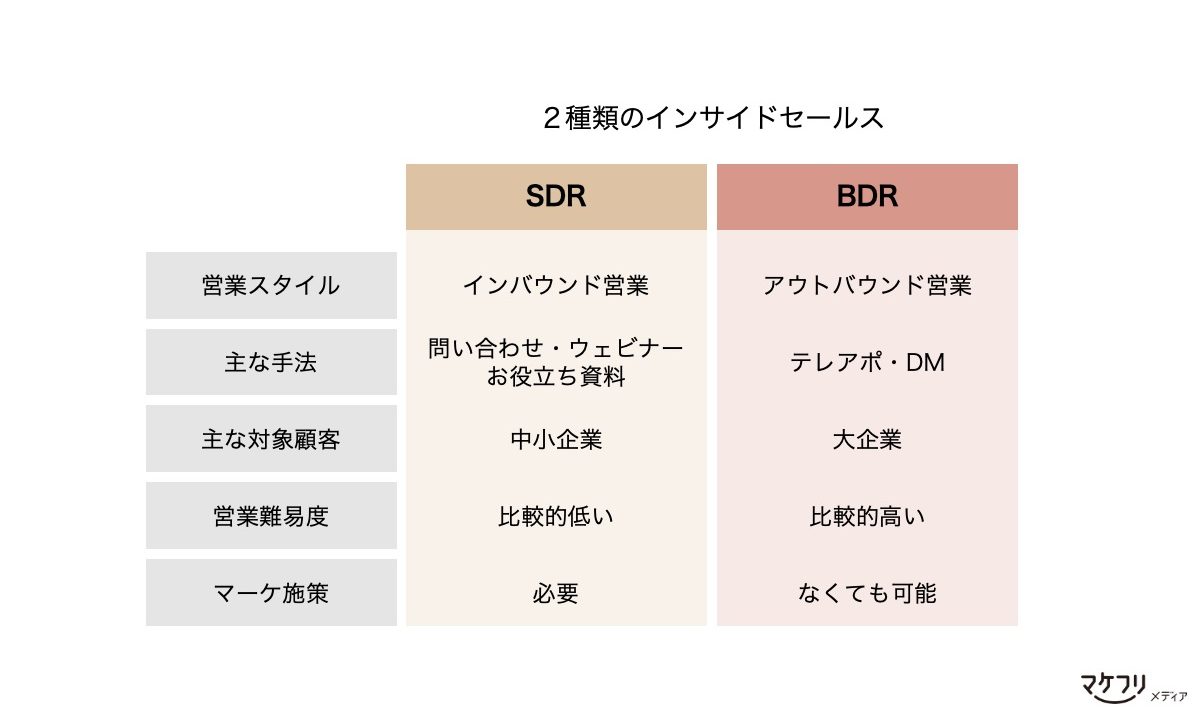

インサイドセールスは2種類に分かれます。それぞれ「SDR」「BDR」と呼ばれるインサイドセールス組織です。

SDRとBDRの違いを端的に言えば「インバウンドかアウトバウンドか」です。

インサイドセールスの種類1:SDR

インバウンド営業主体で新規開拓を行うインサイドセールス組織をSDR(Sales Development Representative)と呼びます。

インバウンド営業とは、お問い合わせなどのお客さまの能動的な行動を起点に営業活動を展開する営業スタイルです。

SDRは、

- お問い合わせへのフォロー

- 資料請求者へのフォロー

- ウェビナー参加者へのフォロー

などの「なんらかの行動をしてくださったお客さま」を対象に営業活動を展開するインサイドセールス組織です。

SDRは、後述するBDRと比べると「来てくださった」お客さまに対応するため、相対的に初回アプローチからアポや商談に繋げるハードルが低い傾向があります。

一方で、問い合わせや資料請求を増やすマーケティング施策がうまく回っていない企業では、インバウンド主体のSDRはそもそも成立しない可能性があります。

インサイドセールスの種類2:BDR

SDRがインバウンド主体のインサイドセールス組織であるのに対して、アウトバウンド主体で新規開拓を行うインサイドセールス組織をBDR(Business Development Representative)と呼びます。

アウトバウンド営業とは、電話や手紙、ダイレクトメッセージなどを駆使して、まだ接点がない見込み客を顧客に変える営業スタイルです。

接点がない見込み客を顧客に変えるBDRは難易度が高く、営業コストも大きくなりがちです。そのため、BDRの対象顧客は、コストに見合った大口注文が望めるエンタープライズ企業が中心となる傾向があります。

SDRとBDRは、どちらか一方を選択しなければならないわけではありません。1つの会社の中で、インバウンド営業をSDRが担いアウトバウンド営業をBDRが担う、という棲み分けも可能です。

インサイドセールスの導入フロー

インサイドセールスを導入する流れは、以下の通りです。

- ターゲットの明確化

- 組織体制の整備

- 業務範囲の決定

- KPIの設定

- シナリオの設計

- 必要なツールの準備

- 運用~振り返り

組織に新しい体制を導入する業務は、一筋縄ではいきません。当社では、インサイドセールスを取り入れる際の組織の課題やその解決策などをくわしく解説するセミナーを開催しています。これから社内にインサイドセールスのチームを構築したいと思っている方や、導入にあたり課題を抱えているという方は、ぜひご参加ください。

インサイドセールスに興味がある人のための「インサイドセールス勉強会」に申し込む

ここでは、インサイドセールスの導入フローの各項目について説明します。

1:ターゲットの明確化

インサイドセールスでどのような層を「見込み顧客」として獲得したいのか、ターゲットを明確化します。

見込み顧客は以下の3つの段階に分かれます。

- 商品・サービスを認知している

- 商品・サービスに興味を持っている

- 商品・サービスの購入を検討している

たとえば、既存の顧客の特徴から、自社の潜在的な顧客はどんな層なのかを考え、そこをターゲットに自社商品を認知してもらうと見込み顧客を増やすことができます。

既に商品・サービスを認知している見込み顧客をターゲットとする場合は興味を持ってもらえるような方法を、また興味を持ってくれている見込み顧客には購入したくなるようなアプローチ方法を、というかたちで、どの段階の見込み顧客をターゲットにするかで営業方法が変わります。

インサイドセールスで扱うターゲットはいくつかの段階に分けて設定しましょう。

2:組織体制の整備

インサイドセールスを導入する際には、インサイドセールスのチームを組み込んだ新たな組織体制を整備しましょう。

インサイドセールスを取り入れた営業体制には以下のパターンがあります。

- インサイドセールスのみで営業活動を完結させる

- インサイドセールスとフィールドセールスで連携する

- マーケティングとインサイドセールス、フィールドセールスで連携する

インサイドセールスにはマーケティングの役割もあるため、マーケティングのチームをなくしてインサイドセールスのチームがマーケティングを行う企業も多いです。マーケティングの部署にインサイドセールスの部署を置くパターンや、営業部署にインサイドセールスのチームを置くパターンも考えられます。または、インサイドセールスの部署を独立して設置するケースもあるでしょう。

自社が行う営業活動の規模やチームの人数、顧客の性質などによっても新たな部署を作るべきか、既存の部署に所属させるべきか変わってくるはずです。社内に人材が不足している場合は、ノウハウのある人材を採用するか、インサイドセールスの代行会社に外注する方法もあります。

今いる人材や体制、導入にかけられる予算を踏まえて、どのような組織体制がベストかを検討しましょう。

3:業務範囲の決定

インサイドセールスのチームがどこまで業務を担当するのか、業務範囲を決定します。

たとえば、マーケティング戦略を練る部署が他にある場合は、何をマーケティングチームが行い、何をインサイドセールスチームが行うのか明確にしておくべきです。また、インサイドセールスからフィールドセールスに顧客を引き継ぐ体制である場合も、インサイドセールスとフィールドセールスの役割分担を明確にしておきます。

フィールドセールスに引き渡したら完全にインサイドセールスの手を離れるような方法ではなく、顧客ごとにインサイドセールスとフィールドセールスを一緒にしたチームを作るというケースもあります。

4:KPIの設定

インサイドセールスは、主に以下のいずれかをKPIとして営業活動を展開します。

- コールコンタクト数(率)

- アポ数(率)

- 商談獲得数(率)

- 受注数(率)

どのKPIが最適かは組織によりますが、以下の流れでKPIを設定するのが一般的です。

- 立ち上げ当初は数を優先する

- 数を担保できるようになったら質を高める

なお、「最初は数をこなす」という方針のもと、まずは行動量をKPIに設定するインサイドセールス組織もあります。インサイドセールスの行動量とは「メール送信数」「架電数」などです。

5:シナリオの設計

インサイドセールスによって顧客をどう育成して最終的な契約まで持っていくのか、シナリオを設計します。

シナリオ設計には、カスタマージャーニーが役立ちます。カスタマージャーニーは、顧客が商品やサービスを認知し、そこから契約にいたるまでの道筋のことです。どのような要素で購買意欲が高まっていくのかをリアルに想定しておくと、どのようなアプローチをすれば顧客育成できるのかが見えてきます。

カスタマージャーニーを基に、見込み顧客にどのようなアプローチをして商品やサービスを認知させ、契約まで持っていくのかのシナリオを組み立てましょう。シナリオには、段階ごとの目標KPIや、どれくらいの期間をかけるかというスケジュールも組み込みます。

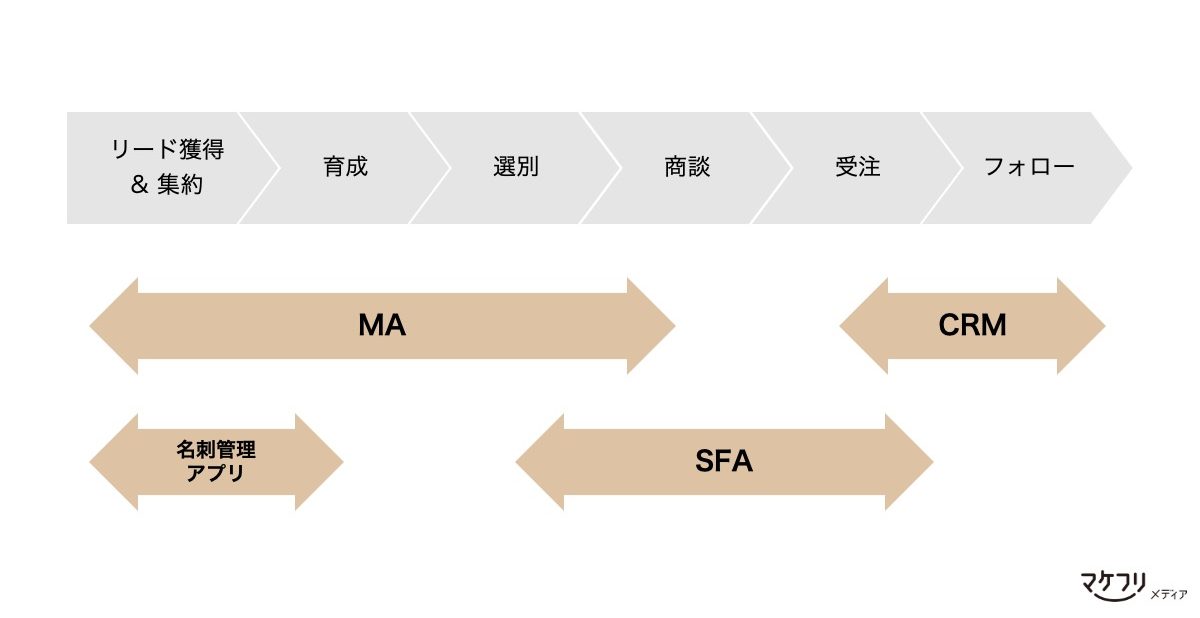

6:必要なツールの準備

インサイドセールス組織を運営するには、ツールの活用が欠かせません。

SFA / CRM

SFAとは、日本語で「営業支援システム」と呼ばれます。SFAは「インサイドセールス × デジタルツール」の文脈でもっとも名前が挙がるツールです。

インサイドセールス担当者が顧客に関する情報をSFAに登録して管理することで、フィールドセールス担当者に情報を引き継ぐことができます。

さらに、SFAには受注予測、担当者の行動分析などの機能もあり、インサイドセールス業務の質の改善にも役立ちます。

当社が製造・販売するSFA「Kairos3 Sales」は「直感的に操作できる画面デザイン」と「初めてのSFAでも安心の手厚いサポート」が強みです。インサイドセールスの立ち上げとツールの活用を初めて行うご担当者さまでも、安心してSFAをご活用いただけます。

Kairos3 Salesの製品サイトはこちら

https://www.kairosmarketing.net/sales

CRMとは、「カスタマーリレーションシップマネジメント」の略語で、顧客関係管理と訳されます。広義では「顧客との良好な関係を構築・維持していく概念」を指し、狭義では「既存顧客との関係を管理するためのツール」を意味します。CRMツールの機能は多岐にわたりますが、SFAに近い機能を備えたCRMツールもあります。

関連記事:SFAとは?CRMやMAとの違い・導入するメリット・デメリットを解説

CRMとは|機能や重要な理由、運用のコツをわかりやすく解説

マーケティングオートメーション(MA)

SFAが、主に案件化したお客さま情報を管理するのに対して、マーケティングオートメーションはまだ案件化に至らない「見込み客」段階の顧客情報を管理します。

マーケティングオートメーションは、企業の売上アップに欠かせない「集客→育成→選別」の3ステップを自動化・効率化でき、「ハウスリストの中から見込みの高い案件を発見する」インサイドセールスにもってこいのツールです。

インサイドセールスで成果を上げるには、マーケティングオートメーションとSFAの連携をおすすめします。マーケティングオートメーションとSFAを連携すると、お客さまの温度感が高まったタイミングを逃さずに接触できるようになります。

マーケティングオートメーションとSFAの製造元が異なると、「引き継げる情報」や「開発の必要性」に条件が出ることがありますが、当社が製造・販売するマーケティングオートメーション「Kairos3 Marketing」とSFA「Kairos3 Sales」はノンプログラミングで必要情報を連携できます。

マーケティングオートメーションとSFA連携のメリットについて、くわしくは「MAとSFA連携のメリットと活用例|事例つきでご紹介」をごらんください。

5分でわかるリードナーチャリング。どこよりも分かりやすい徹底解説

リードクオリフィケーションとは?概要から理想の流れまでまとめました

MAとSFA連携のメリットと活用例|連携方法やおすすめツールも紹介

名刺管理アプリ

名刺管理アプリとは、紙の名刺をスキャンし、デジタル化するためのサービスです。社内にデジタル化されていない名刺がある場合、まずは名刺管理アプリを使って名刺情報をデジタル化するところから顧客管理を始めてみましょう。

多くの名刺管理アプリは、以下の機能も備えています。

- 名刺の自動更新・組織ツリーの作成・タグ付けによるグルーピングなどの名刺情報を整理する機能

- メルマガ配信や商談管理・タスク管理などの、名刺情報を活用する機能

- SFAやマーケティングオートメーションなど、名刺情報をより活用できるツールと連携する機能

- スマートフォンの連絡先と連携して、着信時に名刺情報を表示してくれる機能

名刺管理アプリには無料のものもあります。名刺管理アプリがどんなものか知りたい方は、まずは無料のアプリを使ってみることをおすすめします。

7:運用~振り返りの実施

ツールを導入して運用を開始したら、設定したKPIの達成率や、インサイドセールスの課題点など、定期的な振り返りを行います。

特に運用開始直後は、運用するまでわからなかった新しい課題が見えてくることが多々あります。ツールを使いこなせない、インサイドセールスとフィールドセールスの引き継ぎが上手くいかない、などとつまずくこともあるかもしれません。体制やフローが定着するまでは現場の声を細かくヒアリングしながらPDCAを回していきましょう。

インサイドセールスの定着後も、定期的に成果を振り返りましょう。定例ミーティングを設定し、一定の期間で数字をベースにした振り返りを行い、目標に届かなかった部分や、以前より成果が下がった部分、上がった部分などを共有し、今後の目標設定や施策の見直しを検討します。

まとめ

インサイドセールスとは、非訪問で行う営業手法で、見込み顧客の獲得や育成、関係構築が主な目的です。通常、インサイドセールスで育成した見込み顧客はフィールドセールスに引き渡され、商談から契約までをフィールドセールスが担当することが多いです。

インサイドセールスを導入する際は、既存の営業活動に取り入れるのではなく、社内体制の整備やツールの導入など今までの営業方法を変えて組織改革を行う必要があります。導入フローについてはこの記事の内容を参考にしてください。

インサイドセールスが定着するかどうかは、ツールの使いやすさが大きく影響します。当社が製造・販売するSFA「Kairos3 Sales」は、初めてインサイドセールスを導入する企業にもおすすめです。

直感的に操作できる画面デザインで、簡単に使用できます。また、サポート体制も充実しており、初期設定や操作方法の指導から、データの活用方法まで、専属の担当スタッフがアドバイスします。

インサイドセールスを導入しようと考えているご担当者さまは、ぜひKairos3 Salesの導入をご検討ください。

Kairos3 Salesの製品サイトはこちら

https://www.kairosmarketing.net/sales

※この記事は、2024年8月7日に更新しました。