営業の後追いメール4種類|例文や使えるフレーズ付き

営業の後追いメールは、商談中に成約のご判断をしていただけなかったお客さまに、営業やインサイドセールスからお送りするメールです。

営業の後追いメールの種類やお伝えすべき内容、例文をご紹介します。

「作り方もわかる!営業トークスクリプト例文集」をダウンロードする

この記事のもくじ

営業の後追いメールは4種類

営業の後追いメールは以下の4つに分類できます。

- 商談直後にお送りするメール

- 停滞している案件にお送りするメール

- 失注案件にお送りするメール

- アップセルやクロスセルを目的としたメール

営業の後追いメールの4つの種類を、それぞれ解説します。

営業の後追いメールの4つの種類を、それぞれ解説します。

営業の後追いメール:商談直後の後追いメール

商談直後の営業の後追いメールは、いわば商談のお礼メールです。商談直後の営業の後追いメールにも、お客さまの購買プロセスを前進させる工夫を凝らしましょう。

商談直後の営業の後追いメールでお客さまにお伝えすべき情報

商談直後の後追いメールでお客さまにお伝えすべき情報は以下の5つです。

- 次のアクションの内容・期日の再確認

- ご提案した内容の要約

- 商談中にいただいたご質問への回答

- 商談中に共有した資料

- その他商談中に紹介した関連サービス

上記の中でもっとも重要な情報は「次のアクションの内容・期日の再確認」です。

前提として、商談中に成約にいたらなかった場合「いつまでに」「何をするのか」の合意を取る必要があります。

- 次回の商談は「いつ」「誰が」参加するのか

- 次回の商談までに「誰が」「何を」準備するのか

- 社内での検討は何日後に完了する見込みか

- 社内検討が終わる段階で営業からご連絡してもよいか

- 社内稟議のために営業がお手伝いすることは何か

上記のアクションを確実に実行することで、お客さまの購買プロセスは前進します。商談後の営業の後追いメールでは、「次のアクション」を明確に伝えましょう。

商談の同席者さまに展開していただくフレーズ

2020年以降、オンライン商談が業種問わず広がりました。しかし、オンライン商談には、同席者さまのお名前やご連絡先を把握しにくいデメリットがあります。

- 窓口担当以外のお客さまも同席されたが、オンライン名刺交換をするのは窓口担当とだけ

- 同席者さまも名乗ってくださったが、お名前の漢字がわからない

- 同席者さまのご連絡先がわからない

上記のケースは、コロナ禍以降のよくある光景です。

窓口担当者にお送りする商談後の営業の後追いメールに「ご同席いただいたみなさまにもお伝えください」と添えてみましょう。

窓口担当者さまの多くは、同席者さまをCCに加えてご返信してくださります。CCから同席者さまの正しい漢字やご連絡先がわかれば、その後必要が生じたときにすぐアプローチできるようになります。

追伸を活用したテクニック

メールに「追伸」があると、受信者はつい読みたくなってしまうものです。加えて暗黙の了解で、追伸では「砕けた話題も許容される」傾向があります。

- アイスブレイクで盛り上がったお客さまの出身地やご趣味などの、ビジネス以外の話題

- お客さまのお役に立ちそうな情報

- お客さま企業の別部署の方のお役に立つかもしれない情報

営業の後追いメールでは、上記の内容を追伸でお伝えし、他社の営業との差別化を図りましょう。

商談直後の営業の後追いメールの例文

商談直後の営業の後追いメールの例文

商談直後の営業の後追いメールの例文をご紹介します。会社およびお客さまに応じてカスタマイズしながらご利用ください。

株式会社〇〇

〇〇様お世話になっております。

△△株式会社の△△でございます。本日は◆◆についてご提案のお時間をいただき、誠にありがとうございました。

ご同席してくださったみなさまにも、ぜひお礼をお伝えいただければと存じます。貴社内でのご検討が◯日ごろに終わるとのことでしたので、その折にはこちらからメールにてご連絡させていただきます。

また、ご質問いただいたにつきましては、◯月◯日までに社内で結論を出し、メールにてご回答させていただきます。

もしも社内検討に際してご質問やご不明点等ございましたら、メールでもお電話でも、お気軽にご連絡くださいませ。

本日ご覧いただいた資料をメールに添付しておりますので、こちらもぜひご参考ください。

それでは、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

追伸:

〇〇様がおすすめされていた◆◆を社内に紹介したところ、スタッフの何人かも愛用しているとのことでした。

私も見かけたら購入しようと思います!=====

署名

=====

営業の後追いメール:停滞している営業案件への後追いメール

営業の後追いメールのうち、指定した日時までにお客さまからのご連絡がなかった場合の、停滞案件への営業の後追いメールの内容や送信タイミングをご紹介します。

停滞案件への営業の後追いメールで使える3つのフレーズ

お客さまからご連絡がない場合、営業が後追いメールを送る要件は「検討状況の確認」や「ご連絡の催促」になるでしょう。しかし、催促はお客さまによい印象を与えません。

仮に本来の要件は催促だったとしても「多忙なお客さまをサポートする」意識で端的にご連絡しましょう。停滞案件への営業の後追いメールに使えるフレーズ例を3つご紹介します。

<フレーズ例1>

ご検討状況はいかがでしょうか? もしも新たな疑問点や不明点、社内担当者さまへのご説明などで不安な点がありましたらご相談ください。<フレーズ例2>

先日おっしゃっていた〇〇(お客さまの課題)に関して、参考になりそうな事例がありましたのでぜひごらんください。<フレーズ例3>

〇日ごろに決まりそうだとおっしゃっていたのでご連絡してみました。その後変化やご進展などありますでしょうか? もしもお時間必要そうでしたら遠慮なくおっしゃってくださいね。

「フレーズ例3」では、お客さまにプレッシャーを与えないために、あえて「ご連絡してみました」「おっしゃってくださいね」と砕けた表現を使っています。

お客さまは「社内調整がうまくいかない」「競合の製品が魅力的だった」など、営業担当者に伝えにくい事情を抱えている可能性もあります。ちょっとした言葉選びで、返信しやすさを演出することも大切です。

停滞案件への営業の後追いメールの送信タイミング

停滞案件への営業の後追いメールを送るタイミングは、商談中に合意を取っておきましょう。

- 稟議が終わる日時

- 上長への社内提案の結果が出る日時

- 競合企業の提案を聞き終わる日時

上記の日取りを商談中に確認します。その上で「では◯日ごろに一度ご連絡させていただきます」と商談中および商談直後の営業の後追いメールでお伝えできていればベストです。

加えて、マーケティングオートメーションというツールがあると、お客さまのWebアクセス履歴からご連絡すべきタイミングがわかります。

マーケティングオートメーションは「メールの開封・クリック」「Webページの閲覧」などのお客さまのWeb行動を記録します。

マーケティングオートメーションとは、顧客情報を一元管理しながら見込みの高いお客さまを発見するためのデジタルツールです。くわしくは「MAツールとは|概要や機能、活用事例を徹底解説」で解説しておりますので、あわせてごらんください。

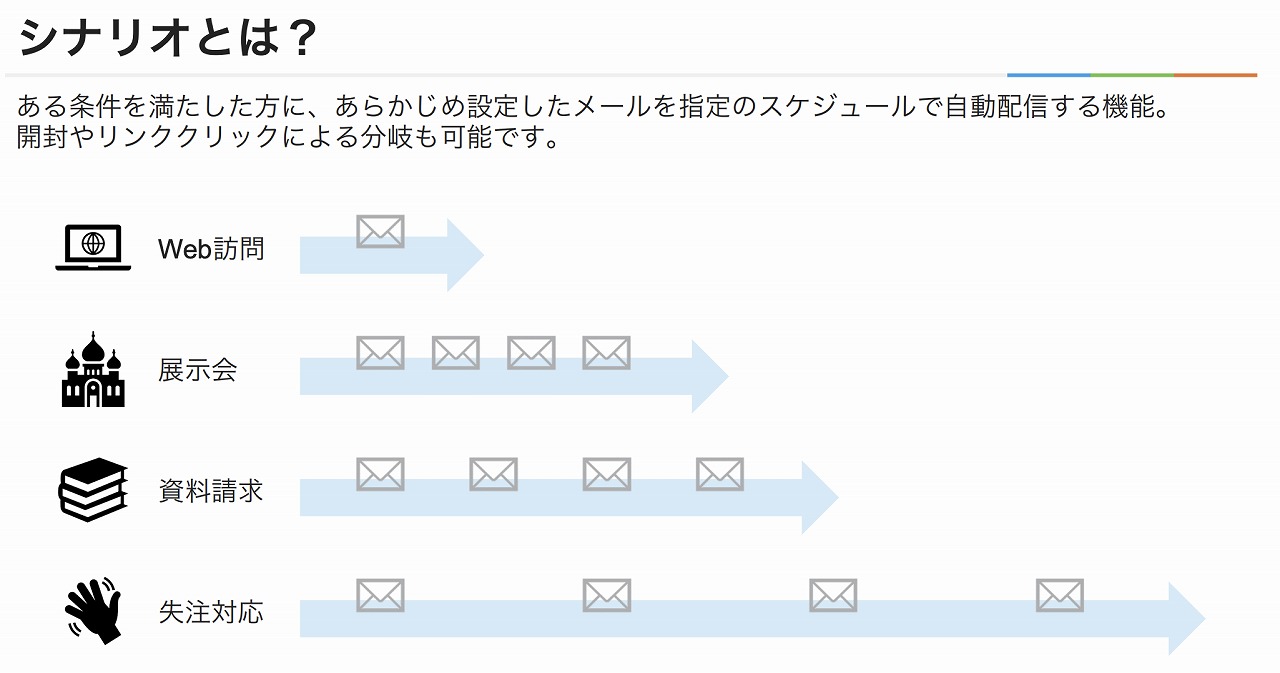

さらに、当社の「Kairos3 Marketing」の「シナリオ」機能を使えば、次のようなアプローチが自動化できます。

- Web訪問時:お客さまが特定のページを閲覧したタイミングで、関連する事例や資料を自動送信

- 展示会後:来場者全員にお礼メールを送信し、関連するお役立ち情報を定期的に自動送信

- 資料請求後:一定期間後に参考情報や導入事例を自動送信

- 失注案件対応:再検討のタイミングを狙った適切な提案メールを自動送信

営業の後追いメール自体がお電話の口実になる

営業の後追いメールにご返信いただけないことも多々あります。そのときは、後追いメールを口実にお電話してみましょう。

お客さまは「競合製品に魅力を感じている」「社内のAさんが反対している」など、営業担当者にメールでは言いにくい事情を抱えていらっしゃるかもしれません。

メールでは言いにくい事情をお電話で把握できれば、

- 競合製品の選定理由を踏まえた再提案

- 社内の不安要素を解消する面談のセッティング

などの次の打ち手が見えてきます。

仮にお電話の結果が失注だった場合、できる範囲で失注理由を伺いましょう。失注理由を把握していれば、次のご連絡時にお伝えする内容を失注理由に応じてカスタマイズできます。お伺いした失注理由はSFAなどに記入し、いつでも参照できる状態にしておきましょう。

マケフリ記事「営業メールの書き方と効果を高める工夫|シチュエーション別の例文つき」では、営業メールの件名のコツなどを徹底解説しています。あわせてごらんください。

営業の後追いメール:失注案件への後追いメール

失注案件への営業の後追いメールは、「休眠顧客の掘り起こしメール」と呼ばれることもあります。この章では、おざなりになりがちな失注案件への営業の後追いメールをご紹介します。

失注案件への営業の後追いメールが重要なわけ

失注案件への営業の後追いメール施策は、新規案件を獲得するよりもコストがかからない点で重要です。

営業案件を増やしたいときには、展示会や広告を使って新規顧客を獲得することを考えるでしょう。しかし展示会や広告は高額な費用がかかるのに加え、営業案件化するまでに、時間と費用がかかります。

失注案件への営業後追いメールは、顧客リストを獲得するためのコストも宣伝広告費も不要です。営業の後追いメールで定期的に接点を持ち、乗り換えや再検討のタイミングでご連絡いただける関係を構築しましょう。

失注案件への営業の後追いメールは効率性も重視する

企業が抱える失注案件の数は、時間の経過とともに増え続けます。つまり失注案件に対して個別のアプローチを続けると、いつか営業リソースが不足することになります。営業のリソース不足の行き着く先が、失注案件の放置です。

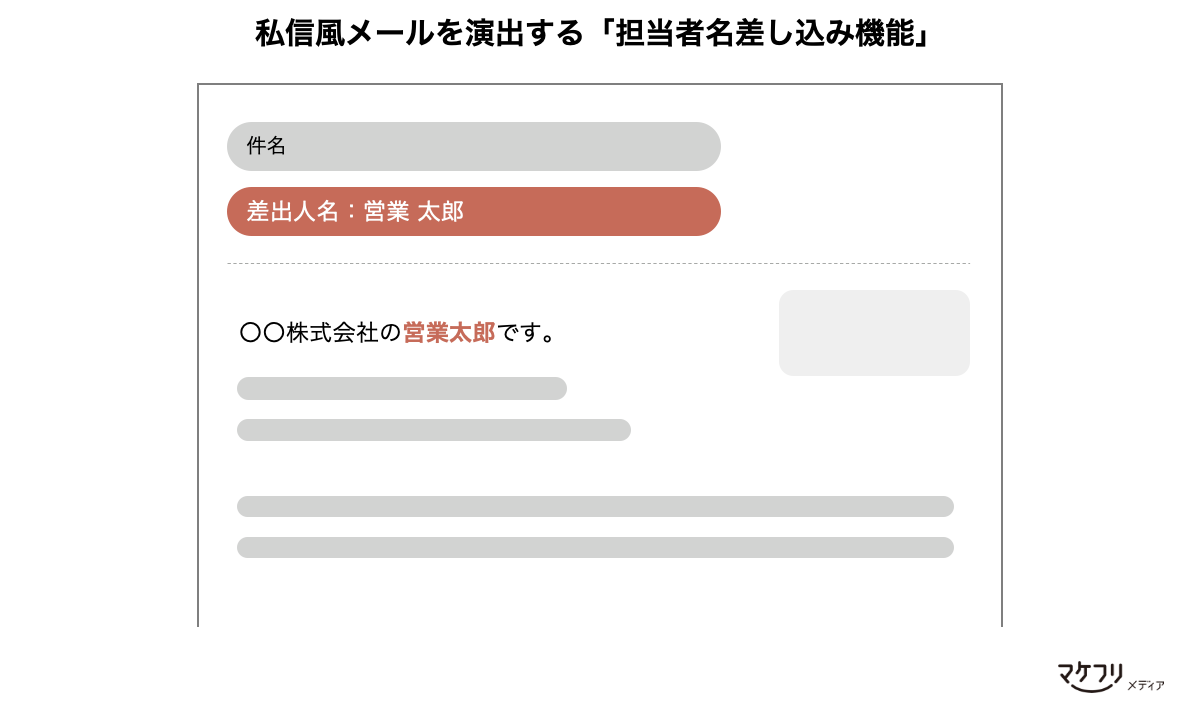

失注案件を放置しないためのおすすめの方法が「私信風のメルマガ」です。

メール配信ツールやマーケティングオートメーションは、メルマガの差出人名や本文に担当の営業名を差し込めます。他の誰かが執筆した1対多のメルマガでも、担当の営業から配信されたように演出できます。

「Kairos3 Marketing」の「シナリオ」を使えば、失注案件の掘り起こしも自動化できます。たとえば、失注理由に合わせてお役立ち情報や事例紹介を定期的に届ける仕組みを作ることで、乗り換えや再検討のタイミングを逃さずアプローチできます。

「シナリオ」の活用で、効率よく関係を維持しながら次の商談チャンスを狙いましょう

営業の後追いメール:アップセルとクロスセルを目的とした後追いメール

営業の後追いメールは、アップセルやクロスセルにも役立ちます。

アップセル、クロスセルとは

「アップセル」(up-sell)とは、商材を買おうとしている顧客により高価な商材を売ることです。

「クロスセル」(cross-sell)とは、商材を買おうとしている顧客に、その関連商品を一緒に売ることを指し、「抱き合わせ販売」とも呼ばれます。

両方とも、目的は顧客単価をあげることです。顧客単価を上げることでLTV(顧客生涯価値)が上がり、売り上げアップを見込めます。

アップセルの例文

営業の後追いメールのうち、アップセルの例文をご紹介します。

・想定する場面:すでにお取引いただいたことのあるお客さまへ送るメール

・目的:現状の取引額以上のプランを提案し、興味を持っていただくこと

件名:【ご提案】「〇〇ツール」の新プラン「◇◇◇」について

差出人名:鈴木太郎|株式会社XYZABC株式会社

マーケティング部 田中様いつもお世話になっております。

株式会社XYZの鈴木です。

平素より、弊社サービスをご利用いただきありがとうございます!本日は、弊社の新しいプランのご案内でご連絡いたしました。

現在ご利用いただいている「〇〇プラン」の機能に加えて、「〜〜〜」や「〜〜〜」ができるようになります。これにより、営業マネージャーが抱えがちな「今月の売上予測が立てにくい…」「自社の営業業務のボトルネックを可視化して対応したい…」などのお悩み解決に役立ちます。

▼新プランの概要資料

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(URL)ご興味がございましたら、次回お打ち合わせにてくわしくお伝えさせていただくことも可能です。

その際はお気軽にお申し付けください。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

=====

署名

=====

クロスセルの例文

クロスセルの例文をご紹介します。

・想定する場面:すでにお取引いただいたことのあるお客さまへ送るメール

・目的:新サービスを提案し、興味を持っていただくこと

件名:【新サービス】営業の日程調整に役立つITツール「◇◇◇」について

差出人名:鈴木太郎|株式会社XYZABC株式会社

マーケティング部 田中様いつもお世話になっております。

株式会社XYZの鈴木です。

平素より、弊社サービスをご利用いただきありがとうございます!本日は、弊社の新サービスのご案内でご連絡いたしました。

今年◯月にリリースした「◇◇◇」は、アポ取りが楽になる日程調整ツールです。営業担当者にとって、日程調整は、アポを取るまでに時間も労力もかかりますよね。

「◇◇◇」を使うと、日程調整用のURLをお客さまに送るだけで、お客さまのタイミングでいつでも打ち合わせの予約を入れていただけます!▼新サービス「◇◇◇」概要資料

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(URL)ご興味がございましたら、次回お打ち合わせにてくわしくお伝えさせていただくことも可能です。

その際はお気軽にお申し付けください。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

=====

署名

=====

参考:営業の後追いメールに使えるKairos3シリーズ

営業の後追いメールや日程調整などの業務を効率化するには、デジタルツールの活用がおすすめです。ここでは、Kairos3シリーズの代表的なツールをご紹介します。

Kairos3 Timing(日程調整ツール)

営業の後追いメールでアポや商談の日程調整をする際、何度もメールのラリーを繰り返すのは手間がかかります。その上、手入力により誤った曜日や日付を入力してしまいかねません。

日程調整ツールの「Kairos3 Timing」は、営業担当者が空いている日程を選択し、営業メールにURLを貼り付けるだけでかんたんに日程調整ができます。

Kairos3 Timingを使えば以下のような事象を防げます。

- 日程調整のやりとりに何往復かのメールのラリーが発生してしまう

- ダブルブッキングしてしまう

- 日付を間違えてカレンダーに登録してしまう

Kairos3 Marketing(マーケティングオートメーション)

見込み顧客の育成や商談機会の創出には「Kairos3 Marketing」が最適です。「シナリオ」機能を活用すれば、顧客ごとに最適なメールを自動で配信できるため、効率的かつ効果的なアプローチが可能になります。

Kairos3 Marketingを使えば以下のような事象を防げます。

- 失注案件の定期的なフォローを忘れてしまう

- 見込み顧客へのナーチャリングまで手が回らない

- 顧客の購買意欲が高まったタイミングが分からず、アプローチする機会を逃している

Kairos3シリーズについてくわしく知りたい方は、こちらの製品ページをごらんください。

※この記事は、2025年1月31日に更新しました。