インサイドセールスとテレアポの違い|成果を上げるインサイドセールスのつくり方

インサイドセールスとテレアポは、一見似ています。この記事では、インサイドセールスとテレアポの違いを解説し、テレアポにならないインサイドセールスのつくり方をお伝えします。

この記事のもくじ

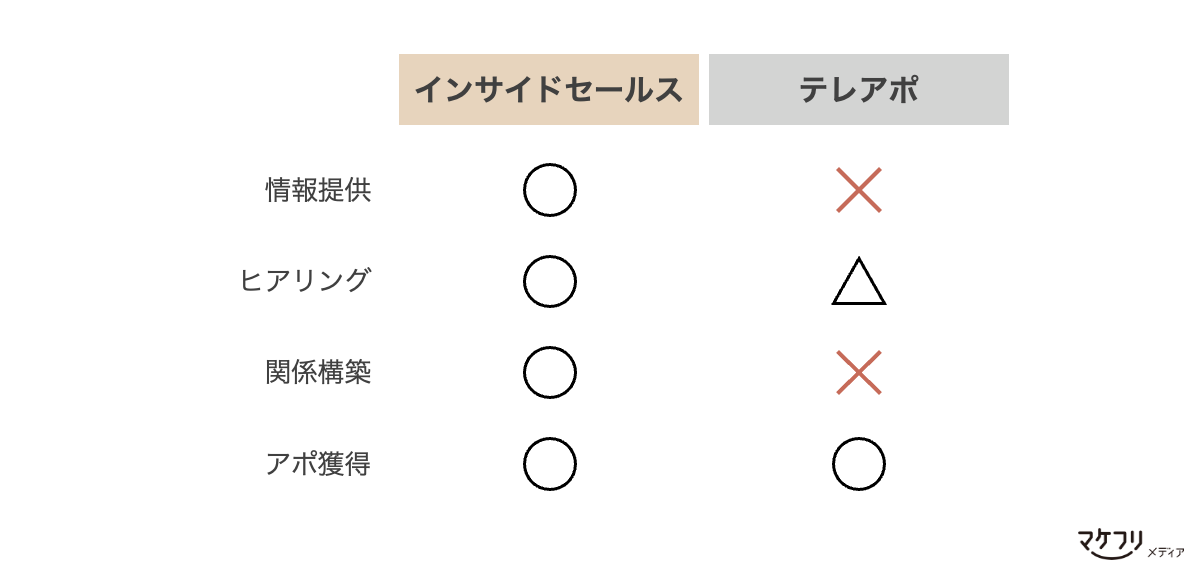

インサイドセールスとテレアポの違い

インサイドセールスとテレアポの違いは、「目的」です。テレアポの目的が「アポイント獲得」であるのに対し、インサイドセールスは以下の目的を持っています。

- 情報提供

- ヒアリング

- 信頼関係の構築

- 商談に繋がりやすいアポイントの獲得

インサイドセールスとテレアポは、業務自体は似ています。架電業務やアポ獲得などは、両者に必須の業務です。しかし、両者は「目的」が異なります。同じ架電業務をしていても、インサイドセールスは、テレアポより入念にヒアリングする必要があります。

なぜならインサイドセールスには、テレアポでは求められない「顧客の育成」という役割があるからです。顧客の育成(リードナーチャリング)とは、お客さまの欲しい情報を提供して関係を構築し、自社製品への興味度を高めていくことです。お客さまの欲しい情報を把握するためには、お客さまと接触する際のヒアリングは欠かせません。

テレアポとくらべると、インサイドセールスの架電はヒアリングが必要なため、時間がかかります。担当業務が似ているからといって、インサイドセールスとテレアポを混同してしまうと、以下のような弊害が起こりかねません。

- インサイドセールスが目先のアポにこだわりすぎてしまい、お客さまとの関係を損なってしまう

- テレアポが一人ひとりのお客さまへの個別対応に時間をかけすぎてしまい、アポ数を担保できない

「ヒアリングって何を聞けばいいの…?」というお悩みにお答えすべく、営業ヒアリングに必要な項目をまとめたシートを作成しました。「営業ヒアリングシートのテンプレート|各ヒアリング項目も徹底解説」では、テンプレートと活用例をご紹介しています。ぜひお役立てください。

インサイドセールスが成果を出すために必要な6つの心得

この章では、インサイドセールス部門が成果を出すために踏まえておきたいことを6つご紹介します。

「アポ数」以外のKPIを置く

「アポ数」をKPIにするなら、他の指標もKPIに置きましょう。

インサイドセールスのKPIに「アポ数」を設定すること自体は問題ではありません。ただし、アポ数のみを追いかけるようなKPIの設定方法は少し危険です。インサイドセールスの役割は、顧客の育成です。インサイドセールスの追いかけるべき指標がアポ数だけになると、「とにかくアポを取ろう」と躍起になってしまい、アポの質が低下し、お客さまとの関係を損なってしまう恐れがあります。

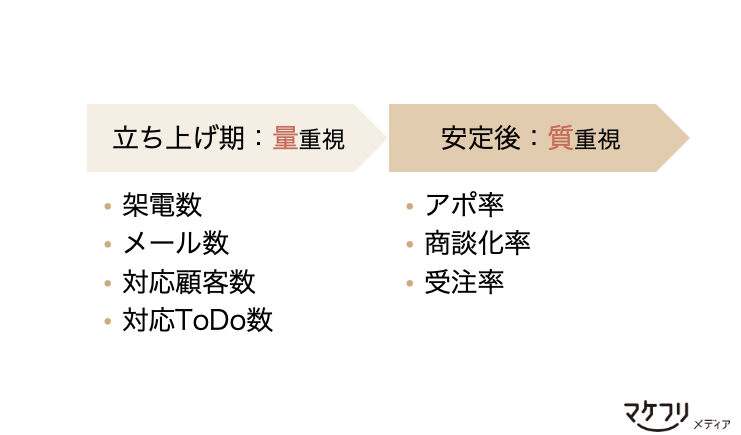

フェーズや業務状況に応じてKPIを変える

インサイドセールスのKPIに関して一番望ましいのは、KPIを決めない状態です。KPIがなければ、数字を意識しすぎることなく、お客さまに合わせた個別対応に注力できるからです。

しかし、KPIがない状態を容認できる組織はまれです。ほとんどの場合、なんらかのKPIの設定を求められるでしょう。KPIを設定するのであれば、立ち上げからの経過時間や業務の繁忙、閑散に応じて、KPIを柔軟に変えることをおすすめします。

インサイドセールスのKPIに正解はありませんが、

- 立ち上げ初期は「数」

- 安定して商談を供給できる状態になったら「質」

とするのが一般的です。

立ち上げ初期は行動数やアポ数、商談数をKPIに置き、なるべく多くのお客さまと連絡をとることを目指します。この段階では、行動数を増やすために、省ける無駄な業務がないかどうかも模索します。無駄な業務は、なんとなくやっているルーティンワークや、実は不要だった報告業務などに潜んでいます。

行動数や商談数を担保できる状態になったら、受注率や商談化率を改善します。これまでの受注履歴から、受注に至ったお客さまの共通項や、対応の勝ちパターンを洗い出し、インサイドセールス部門に展開します。

先に数を担保することで、質を上げるためのデータも溜まりやすくなります。

引き継ぎの基準を決め、他部門と連携する

引き継ぎの基準を決め、他部門と連携する

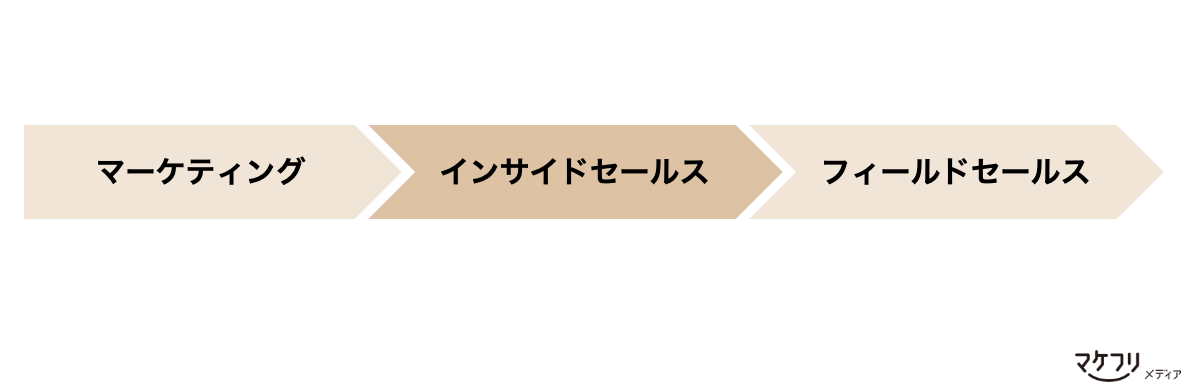

インサイドセールスが商談化しやすいアポを獲得するには、他部門との連携が欠かせません。インサイドセールスの業務範囲は会社によって異なりますが、多くの場合、インサイドセールスの業務の前後を担うのは、マーケティングやフィールドセールス部門です。

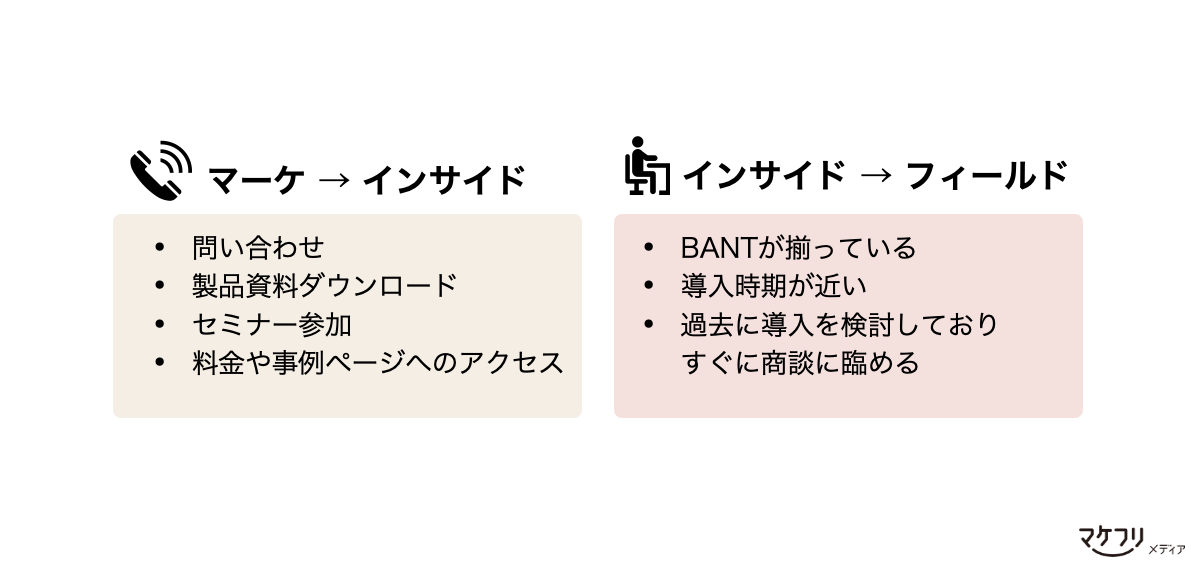

他部門と連携するために、お客さまを引き継ぐ基準を必ず合わせておきましょう。マーケティングやフィールドセールスと引き継ぎ基準を定めることで、お互いの業務範囲や役割が明確になり、業務が円滑になります。

お客さまがどのような状態になったら対応を引き継ぐのか、具体的な行動で定めておきましょう。

引き継ぎ基準の例

- お客さまのオンライン上での行動

- お客さまからヒアリングできたお悩みや課題

- お客さまのご検討状況

ただし、引き継ぎの基準は、あくまで「基準」です。実際にお客さま対応を引き継ぐときには、お客さまの状況に合わせて、臨機応変な判断が必要な場合もあります。「基準と対応を決めておき、迷ったら都度相談する」運用がおすすめです。

BANTとは、Budget(予算)、Authority(決裁フロー)、Needs(ニーズ)、Timeframe(導入予定時期)のそれぞれの頭文字をつなげたものです。BANT情報が揃っていれば、インサイドセールスからフィールドセールスへ引き継ぐべきか判断しやすくなります。くわしくは記事「 営業のBANTとは?明日から使える質問例とヒアリングのコツ 」をごらんください。

インサイドセールスを社内で理解してもらう

インサイドセールスが成果を出すには、インサイドセールスの目的や、成果を出すまでに時間を要することを他部門にも知っておいてもらうことが重要です。

インサイドセールスの目的は、情報提供を通してお客さまの興味度を高めることです。これには時間がかかります。

インサイドセールスが社内で理解されていないと、短期的な成果を求められがちです。「直近で案件化しないお客さまへ個別対応して意味あるの?」と他部門から訝しがられることもあるかもしれません。そうすると、インサイドセールスは肩身が狭くなり、お客さまに合わせた情報提供や関係構築のためのヒアリングに時間をかけづらくなってしまいます。

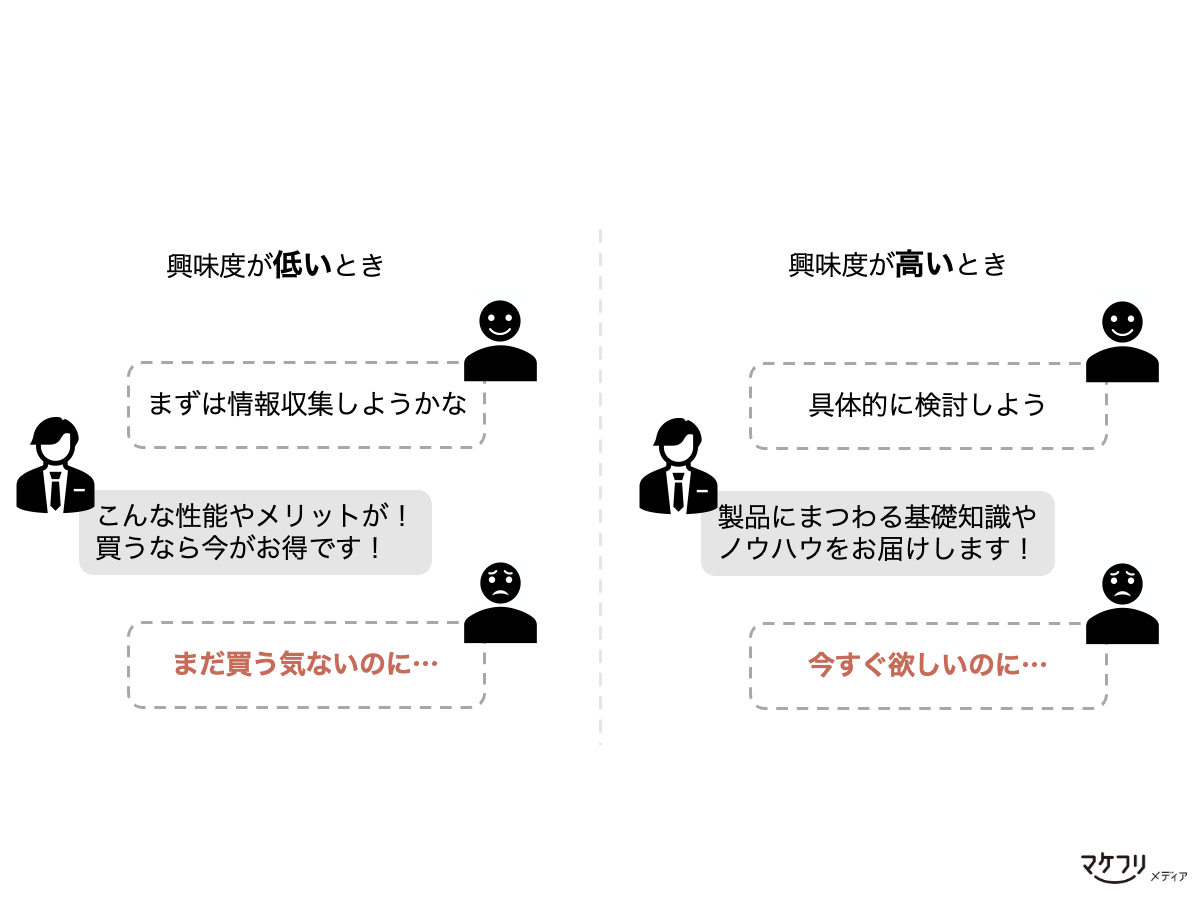

お客さまの欲しい情報を提供する

お客さまの興味度を高める近道は、お客さまの欲しい情報を、求めているタイミングで提供することです。インサイドセールスからお客さまにお伝えする情報は、どんな情報でもいいというわけではありません。お客さまの興味度と、提供する情報の熱意に差が生じると、「やたらと売り込まれるな」と思われ、かえって逆効果になってしまうかもしれません。

お客さまの欲しい情報やタイミングを判断するには、

- お客さまから課題や検討状況を伺う

- ツールを使う

などの手段があります。

お客さまに直接ヒアリングでき、お悩みや知りたい情報が明らかになれば、それに越したことはありません。しかし、実際の営業現場では、お客さまと思うようにお話しできないことも多々あります。

お客さまの欲しい情報の見極めに使えるツールが、マーケティングオートメーション(MA)です。MAを使えば、お客さまがオンライン上でアクセスしたWebページやダウンロードした資料がわかります。お客さまが見たWebページや資料の内容から、お客さまが何に興味を持っているのかを推測できます。

さらにMAを使えば、お客さまがWebページを閲覧しているタイミングも判別できます。直近で何回もWebサイトを閲覧しているお客さまは、「今」興味が高まっていると考えられます。興味関心の高まったタイミングで連絡すれば、アポや商談に繋がりやすくなります。

顧客情報の蓄積と更新を欠かさない

営業活動においてお客さまの情報は重要な財産です。

とりわけインサイドセールスにおいては、お客さま対応が長期に渡ります。お客さま対応が長引く分、増えていくお客さま情報を見やすく蓄積する必要性が増します。インサイドセールスがお客さま情報の蓄積や更新をどれだけ抜け漏れなくできているかによって、その後の受注率が変わってくると言ってもいいでしょう。

お客さま情報の更新がずさんだと、以下のような弊害が起こります。

- お客さまからの信頼を失ってしまう

- フィールドセールスが商談をする際に要件を満たした提案ができない

過去にお客さまからお話しいただいた内容を忘れていたり、引き継ぎに伴って社内でお客さま情報が共有できていなかったりすると、お客さまは再度同じ内容を話さなければいけなくなります。「以前話したのに…」とがっかりされるでしょう。

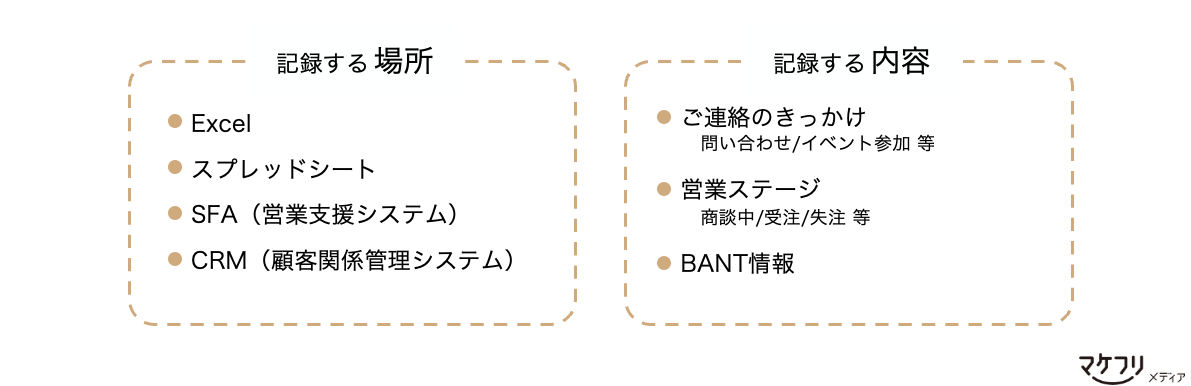

お客さま情報を溜め、随時更新する運用を定着させるには、情報共有の仕組みを整えておく必要があります。情報を記載する場所やツールと、記載する内容を決めておきましょう。

担当者ごとに記載する情報の量や質にばらつきがあると、「その担当者にしかわからない」状態が生まれます。インサイドセールスの対応を属人化させないためにも、どこに何を記載するか仕組み化しておくことで、情報を書き溜めて更新する運用が定着します。

お客さまは本来、営業担当者個人のお客さまではなく、会社のお客さまです。「営業活動の属人化を防ぐための『情報』『ツール』『推進方法』のまとめ」では、属人化解消の進め方を解説しています。

インサイドセールスに抜擢すべき人材

インサイドセールスとテレアポでは、担当者に求められる資質も異なります。この章では、インサイドセールスに抜擢すべき人材の要件をお伝えします。

情報の記録・共有ができる人材

インサイドセールスは多くのお客さまと接するため、お客さまのデータややりとりの内容を「頭で覚えておく」ことは困難です。対応の結果をきちんと記録しておく必要があります。

記録した情報は最終的にはフィールドセールスやサポートに引き継ぐことになります。記録・共有ができないメンバーがインサイドセールス担当者になると、以下のようなリスクがあります。

- 商談に必要な情報がフィールドセールスに伝わらず、商談→受注率が低下する

- 過去どのような連絡をしたか失念し、顧客育成の成果が出にくくなる

- ご連絡済みリストと未連絡リストが混在し、メールや架電の重複が起きる

- マネジメント層から担当者の業務内容が見えず、人事評価をしにくくなる

報連相を徹底できる人材

多くの組織において、インサイドセールスはマーケティング部門とフィールドセールス部門の架け橋の役割を担います。2つの部門の間に挟まれながら、受注を最大化するための調整を行う機会が多々あるでしょう。

- マーケティングからどのようなお客さまを受け取るべきか

- マーケティングから引き継いだお客さまへどのような対応をするか

- フィールドセールスにどのようなお客さまをお渡しすべきか

上記の認識を合わせるために、チーム内での報連相にとどまらず、部門をまたいだ報連相を徹底できる人材がインサイドセールスには適しています。

「PREP法とは?相手に伝わる『わかりやすい』説明の構成」では、上司への報告の場面を例に、聞き手にストレスを与えない報告の仕方を解説しています。

参考:営業経験がないとインサイドセールスはできない?

インサイドセールス担当者に、フィールドセールスの経験は必ずしも必要ではありません。

もちろん、過去に営業経験があれば、お客さまの抱える課題を的確に把握し、フィールドセールスに引き渡すべきアポの勘所も掴みやすくなります。

しかし、営業経験がなくとも、情報を記録・共有し、部門を跨いだ報連相を実施できるメンバーであればインサイドセールスとして活躍できます。また、メンバー間で営業経験の差があっても、MAやSFA、CRMなどのツールを活用すれば、インサイドセールスの対応の質を平準化しやすくなります。

インサイドセールス部門を立ち上げるには、営業プロセスの見直しや人員など、いくつかの検討すべき内容があります。くわしくは「インサイドセールスとは?基礎知識から立ち上げの流れまでをわかりやすく解説」でご紹介しています。

※この記事は、2022年6月9日に更新しました。