初心者向けウェビナー作り方ガイド|マケフリノウハウまとめ

この記事は、集客できる、商談につながるウェビナーの作り方を、企画からフォローまでの手順に沿って網羅的にまとめたものです。私たちがこれまで400回以上開催してきたウェビナー運営経験をもとに、効率よく、真似すればできるウェビナー作りのノウハウを余すことなくお伝えします。

この記事を読めば、これからウェビナーを始めるみなさまも、すぐにウェビナー作りに取り組めるはずです。各ノウハウ記事のリンクもまとめているので、マケフリ記事のインデックスとしても活用していただければ幸いです。

この記事のもくじ

ウェビナー開催のための基礎知識

この章では、ウェビナーに関わる基本の知識をご紹介します。

ウェビナーとは?

ウェビナーとは、Webとセミナーを掛け合わせた言葉で、オンラインセミナーのことを指します。

会場の必要な対面型のセミナーと比べ、3つの特徴があります。

- 比較的安価で取り組みやすい

- 場所を選ばず参加できるため、一度により多くのお客さまに参加していただける

- 運営に割く人員が少なくてすむ

新型コロナウイルスが流行したことをきっかけに、オンラインで完結するウェビナーの需要は一気に高まりました。

ウェビナーのメリットや種類についてくわしくまとめた記事や、おすすめのウェビナー開催日時など海外の調査レポートを翻訳した記事については下記をごらんください。

・ウェビナーとは?

・ウェビナー調査結果まとめ

ウェビナー開催までに準備する9つのステップ

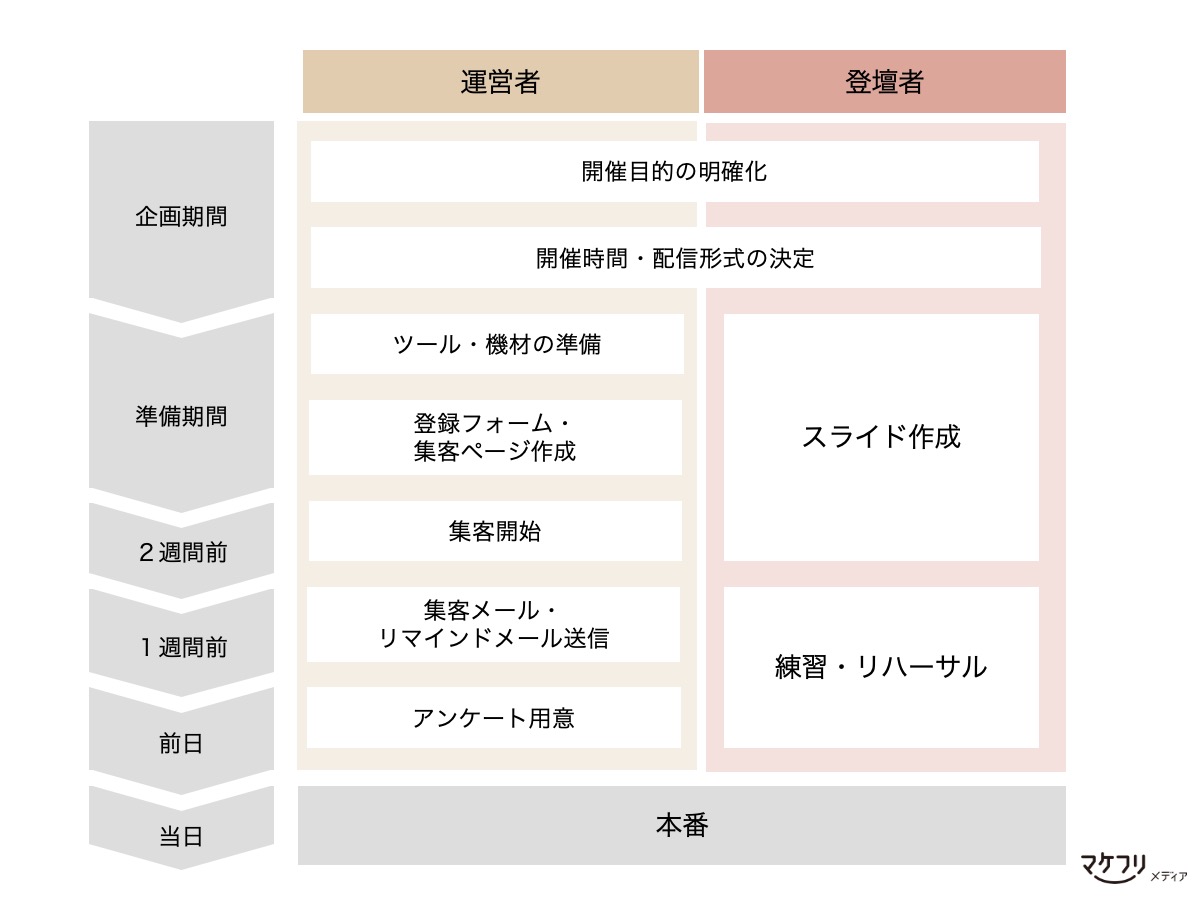

ウェビナーを開催するには、下記の9つの準備が必要です。

- ウェビナーの開催目的を明確にする

- 開催時間と配信形式を決める

- ウェビナーツール・機材の準備

- ウェビナー用スライドの作成

- 登録フォーム・集客ページの作成

- 集客開始

- ウェビナー関連メールの準備・配信(集客メール・受付メール・リマインドメール)

- フォローアップの確認・アンケートの準備

- リハーサル

「1.ウェビナーの開催目的を明確にする」は、ウェビナーの企画やフォロープロセスを作成するために最も重要な要素です。ここを押さえられれば、それ以降、集客開始までの順番は前後しても大きな影響はありません。

参考までに、開催までに準備する9つのステップを時系列で並べると、この通りです。

ウェビナーは集客期間が短くても集客のコツを押さえればお客さまを集められます。

私たちの経験上、集客に必要な期間は2週間です。ウェビナー当日の2週間前から申し込みフォームで開催日程を公開し、セミナー集客サイトやメルマガ、オウンドメディアを活用して毎回20人程度集められています。

ウェビナーは気軽に申し込み、参加できる反面、直前のキャンセルや無断欠席が起きやすい傾向にあります。特に集客から当日まで期間が空きすぎると、申し込んだことを忘れてしまい、無断欠席につながりやすくなります。実際に私たちの場合、1ヶ月前から集客開始したウェビナーよりも2週間前に集客を始めたウェビナーの方が出席率が高まりました。

効果的な集客のためには、集客ページでのコンテンツ紹介が必須です。集客開始前には大まかなウェビナー内容が完成するように逆算して準備期間を確保しましょう。

ウェビナー準備の詳細についてくわしくまとめた記事と、Zoomを使ったウェビナー開催方法の記事をご紹介します。あわせてごらんください。

・ウェビナー準備とスケジュールの組み方

・Zoomウェビナー運営マニュアル

満足度の高いウェビナー資料を作るために

ウェビナーで成果を出すためには、お客さまにご満足いただける内容と資料を準備する必要があります。そのためには、何よりもまず企画が重要です。企画の軸が固まっていないままウェビナー制作を始めると、参加していただきたいターゲットの希望する内容とずれてしまい、資料も中途半端で成果につながらないウェビナーになってしまいかねません。

この章では、ウェビナー成功に導くための企画とウェビナー資料作りのポイントをご紹介します。

企画に重要なのは、目的の明確化とターゲット

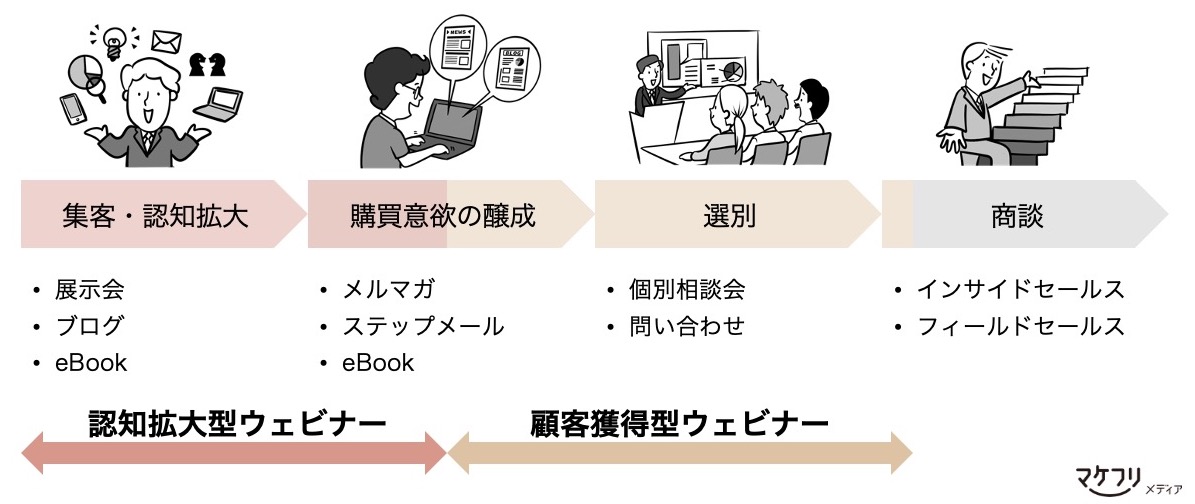

ウェビナーを企画するときには、初めに、「何のためにウェビナーを開催するのか」目的を明確にしましょう。開催目的によってウェビナーは2つの型に分かれ、自社の営業・マーケティングプロセスのどこに位置付けられるかも変わってきます。

- 認知拡大型ウェビナー:新規の見込み客を獲得し、自社製品・サービスを認知していただく

- 顧客獲得型ウェビナー:自社製品・サービスへの興味関心を高め、商談を創出する

開催したいウェビナーを、上記の型のどちらに位置付けるかによって、ターゲットの設定やテーマの選定、フォロープロセスなど、ウェビナーから商談につなげるために必要な要素が変わります。ウェビナーの企画作りは、このウェビナーの目的と型を明確にすることが第一歩です。

ウェビナーの型が決まったら、テーマとターゲットを設定しましょう。特にターゲットは重要です。なぜなら、ターゲットが定まらないとウェビナーの中身を決められないからです。

たとえば、メルマガの作り方講座を企画するとき、

- ターゲットが初心者なのか経験者なのか(状況)

- 運用面での効率化に悩んでいるのか文章の書き方に悩んでいるのか(悩み)

という状況や悩みによって、参加者が求めるコンテンツは変わります。

また、ターゲットを設定するときは、自社サービスのターゲットと大きくズレることがないよう注意しましょう。自社サービスのニーズとかけ離れたターゲットを設定してしまうと、よいウェビナーコンテンツを作っても商談につながる可能性は下がってしまいます。

ウェビナー資料作りのノウハウ

ウェビナー企画ができたら、話す内容に合わせてスライド資料を作ります。

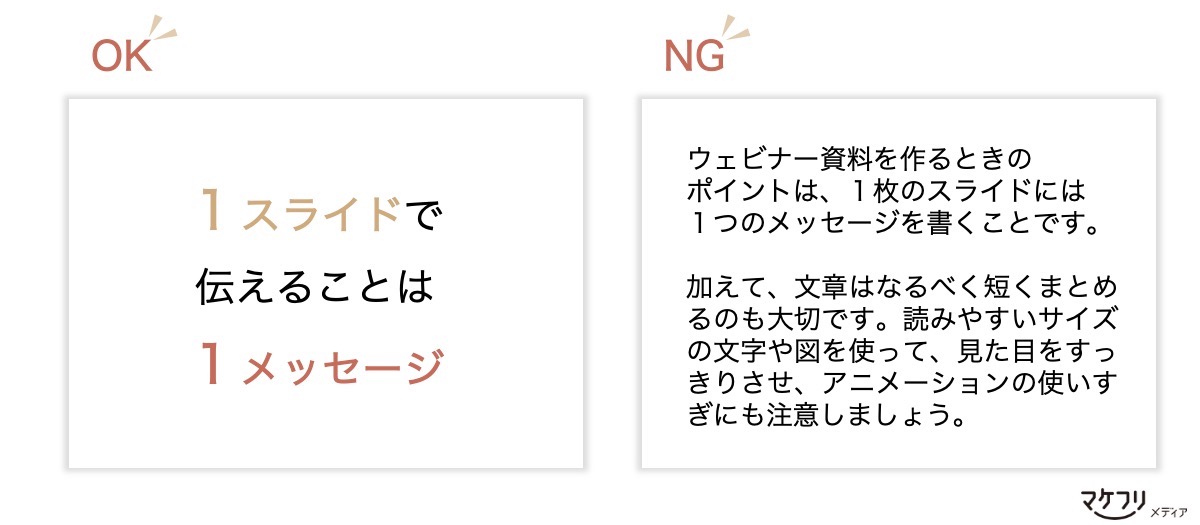

スライドを作るときのポイントは下記の3つです。

- 1スライドで伝えることは1メッセージ

- 1枚のスライドに書き込みすぎない

- ウェビナースライドのアニメーション使いすぎに注意

1枚のスライドに1つのメッセージを書いた場合と、複数のメッセージを書いた場合の例がこちらです。

短いメッセージを、ポイントに色を使って提示するとわかりやすくなります。長いメッセージはスライドを分けるか、講師が口頭で説明を加えましょう。

お客さまによりわかりやすくご満足いただくスライドにするためには、他にもノウハウがあります。図解付きでくわしくコツを紹介した記事がありますので、ご興味がありましたらごらんください。

・ウェビナースライド作成ノウハウ12選

・具体例で学ぶ、パワーポイントの資料作成を効率化するノウハウ21選

より多くのお客さまに参加していただくために

より多くのお客さまに申し込んでいただくためには、集客経路の確保が重要です。

集客方法は、セミナー集客サイト活用、セミナー集客メール、LP、広告などがありますが、私たちがおすすめするのは「セミナー集客サイト」と「セミナー集客メール」です。

セミナー集客サイトを活用する

私たちは、2022年8月時点で7つのセミナー集客サイトにウェビナー情報を掲載しています。

複数のサイトに登録しておけば、1サイトあたりの集客数が数名でも、1セミナーあたり毎月10名前後はお申し込みいただけます。初回利用時にアカウント登録の手間はかかるものの、定期的にウェビナーを開催するのであれば、2回目以降の掲載準備は過去のセミナー情報をコピーするだけですぐに設定可能です。

参考に、私たちが活用しているセミナー集客サイトは下記のとおりです。

- TECH PLAY(使い方の記事はこちら)

- DoorKeeper(使い方の記事はこちら)

- Peatix(使い方の記事はこちら)

- こくちーずプロ(使い方の記事はこちら)

- ITreview

- Web担当者Forum

- GENESISマーケの教科書

「Web担当者Forum」、「GENESISマーケの教科書」は、セミナー集客サイトではなく、それぞれビジネス、マーケティングをテーマにしたオウンドメディアです。メディアコンテンツの1つとしてセミナーを紹介しているので、それぞれのサイトから直接セミナーへの申し込みはできません。参加者に申し込んでいただくためには、別にLPや申し込みフォームが必要です。

ウェビナーの集客を増やすためには、集客経路以外にも工夫できるポイントがあります。集客を増やす工夫について、くわしくは下記の記事をごらんください。

・ウェビナー集客を増やす7つの工夫

・本当に集客できたセミナー集客サイト7選

セミナー集客メールを送る

定期的にメルマガを配信している企業であれば、集客メールは効果的です。メルマガを購読しているお客さまは、自社に対して何らかの興味関心を持っている可能性が高いため、ウェビナーを紹介したメールは比較的集客に結びつきやすくなります。

集客メールのポイントは2つです。

- 件名はシンプルに、かつセミナータイトルを入れる

- ファーストビューに申し込みページのリンクを貼る

私たちは定期的にセミナー集客メールを送っていますが、セミナータイトルを入れた集客メールは、普段のメルマガに比べて開封率が1〜2%高く、CV件数も増えています。これは、件名でセミナータイトルがわかるため、お客さまが自分にとって必要なセミナーかどうか判断しやすくなるからだと考えています。

もちろん、メールを開封していただくには、お客さまにささるセミナータイトルを作って興味を引くこともポイントです。

次のポイントは、メルマガを開封して初めに目に付くファーストビュー。ファーストビューには、ウェビナーへの興味を持たせる情報を書き、その後すぐにリンクを貼るとクリック率が上がります。

メルマガを開封してもファーストビューしか見ない読者もいるため、申し込みページのリンクは文末だけでなく、かならずファーストビューにも設置しておきましょう。

申し込みフォームがあれば、希望者は必要な情報を入力するだけでかんたんに申し込めます。

フォーム作成ツールには無料のものもありますが、無料のツールは制限が多いため、参加者の管理に複数のツールが必要になる場合もあります。「フォーム作成+α」の機能があるマーケティングオートメーション(MA)やCRMツールの活用がおすすめです。くわしくは、下記の記事をごらんください。

・入力フォームとは

・非デザイナーでもできるランディングページの作り方

・マーケティングオートメーションの機能まとめ|フォーム作成機能

リマインドメールで出席率を上げる

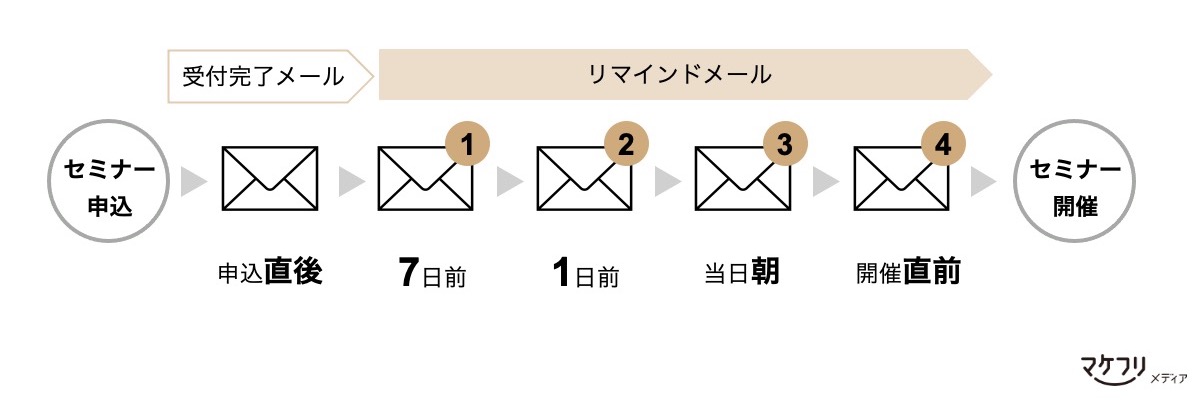

ウェビナー開催のためには、お客さまの行動に合わせて運営から何通かメールを送る必要があります。まず送るのが、申込者に対して申し込み完了を伝える受付完了メールです。

受付完了メールには、受付完了を知らせると同時に、ウェビナー参加用のURLや準備してほしいものなど、ウェビナーの詳細情報を伝えて申込者の疑問を解消する効果があります。

次に、お客さまに忘れずにウェビナーに参加してもらうために必要なリマインドメール。私たちは、受付完了メールとは別に、ウェビナー1週間前からリマインドメールを4通送っています。

1週間前のリマインドメールは、早くから申し込みされている方へウェビナーに申し込んだことを思い出させる効果、前日や当日のメールには参加用のZoomURLがメールボックスに埋もれるのを防ぐ効果があります。

さらに、私たちはウェビナー前日にお客さまへお電話し、リマインドメールの受信の有無を確認しています。リマインドメールがお客さまのお手元に届いているかを確認することで、メールの確認もれによるウェビナー欠席を防げます。実際、前日の架電を始めてから、それ以前と比べて出席率が約4%向上しました。

セミナーやウェビナーに関連したメールの例文や工夫するポイントをまとめました。くわしくは下記の記事をごらんください。

・セミナー受付メールの基本と例文

・セミナーリマインドメールの工夫と例文

・サンキューメールの例文

・ウェビナー案内メールの書き方

失敗しないウェビナー運営のポイント(機器周りのコツ)

ウェビナー当日の失敗を防ぐには、ウェビナーを実施するためのツールと登壇者の準備が大切です。この章では、機器周りのコツと称して、ツールと配信環境の注意事項をご紹介します。

ウェビナーツールはZoomがおすすめ

私たちはZoomウェビナーを使って、ウェビナーを開催しています。

Zoomウェビナーは、オンライン会議などで広く使われているZoomのウェビナーサービスです。画面共有や通話などのZoom基本機能に加え、投票やアンケート、Q&Aなどのウェビナー向け機能が豊富に用意されています。

ただし、ワークショップのように参加者も積極的に発言する形式のウェビナーを開きたい場合は、同じくZoomが提供しているZoomミーティングがおすすめです。Zoomミーティングであれば、参加者の画面表示や、参加者を少人数のグループに分けて交流するブレイクアウトルームが活用できます。

ZoomウェビナーやZoomミーティングの使い方をまとめました。くわしくは、下記の記事をごらんください。

・Zoomウェビナーを使ったウェビナー開催方法

・Zoomウェビナーの参加方法

・Zoomミーティングを使ったウェビナー開催方法

・Zoomミーティングの参加方法

・Zoomの投票機能の使い方

・Zoomを使った視聴者参加型ウェビナーの作り方

Zoom以外に活用したいおすすめツール

私たちは、マーケティングオートメーション(MA)ツール「Kairos3 Marketing」を使って、ウェビナー開催に関わる参加者情報を管理しています。Kairos3 Marketingにあるセミナー管理機能では、お客さまの申し込み情報、出欠情報、アンケート回答内容などセミナーに関する顧客情報を管理できます。また、新規顧客獲得のためのフォーム作成機能や、メール配信機能も備わっているため、前述したフォームの作成やフォローメールの配信設定も5分ほどで完結します。

このような、セミナー管理機能のあるMAツールをウェビナーツールと一緒に使うことで、ウェビナー運営は一気に効率化できます。

私たちがウェビナー運営時に使っているツールをまとめました。くわしくは下記の記事をごらんください。

・ウェビナー運営の手間を2分の1にしたツール4選

・マーケティングオートメーションの機能まとめ|セミナー管理機能

配信環境にも気をつける

Zoomウェビナーでは、画面の明るさ調整や、講師の背景を仮想画面にするバーチャル背景の設定ができます。そのため、ライトやスクリーンなどの特別な機材は必要ありません。

Zoomウェビナー開催時に気をつけたいのが、「マイク」「カメラ」「通信環境」の3つです。

マイクは、有線かつ指向性のあるマイクがおすすめです。オフィスではたくさんの電波が飛び交っているため、無線マイクを使うと接続が悪く音声が途切れることがあります。安定して接続できる有線マイクは必須です。

また、単一方向の音のみを拾ってくれる指向性マイクであれば、オフィスなど周りに人がいる環境でも講師の音だけを拾ってくれます。もちろん、自宅のように周りに誰もおらず、接続も安定している場合はPCに備え付けのマイクを使っても構いません。

カメラはPC備え付けのもので問題ありません。私たちも、ウェビナー中はMac Bookに内蔵されているカメラを使用しています。使用するPCにカメラが内蔵されていない場合は、外付けのものが必要となるので確認しておきましょう。

ただし、どれほどよい機材を揃えても、通信環境が悪いと音質や画質は低下します。最悪の場合、ウェビナー中に通信が切断され、Zoomのルームが閉じてしまうこともあります。

私たちの経験上、ウェビナーには「送信」や「アップロード環境」を左右する「上り」の通信速度が「最低10Mbps」は必要です。ウェビナー登壇前には「スピードテスト」で通信速度が最低速度を満たしているか確認しましょう。

ウェビナー開催時には、マイクやカメラ、通信環境の注意に加えて、画角や画面の明るさなどにも気をつける必要があります。そうした配信環境の整え方について、くわしくは下記の記事をごらんください。

・Zoomウェビナーの配信環境の整え方

失敗しないセミナー運営のポイント(登壇者のコツ)

イベント登壇に慣れていない司会や講師は、ウェビナー当日になるとどうしても緊張してしまいます。緊張のあまり話す内容を忘れる、突然のトラブルにあせるなどの失敗がないように、事前の準備はしっかりしておきましょう。

ウェビナーをスムーズに進めるための司会の役割

ウェビナーにおける司会の役割は「ウェビナー関係者全員が安心してウェビナーに参加できるようにする」ことです。司会の台本には、「当日の連絡事項」「タイムテーブルに応じた司会進行」「休憩の案内」に加え、「質疑応答や複数の登壇者がいるときの話の振り方」についてもまとめておきます。

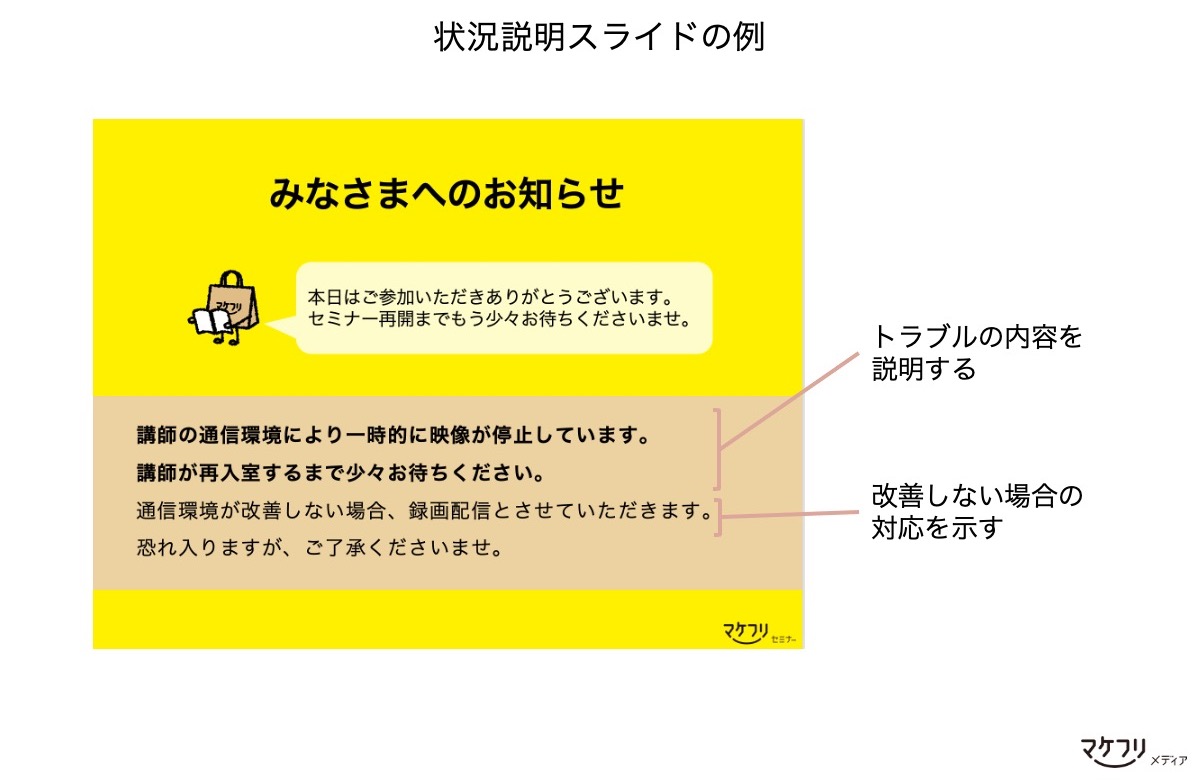

講師側に何かトラブルがあったときには、司会から参加者にアナウンスすることもあります。講師の通信環境が悪く、映像が止まってしまった、ウェビナールームが閉じてしまった、など想定できるトラブルについては、対応策をマニュアルにまとめておくのがおすすめです。

登壇者が講師だけのウェビナーを運営する場合、トラブル対応は運営スタッフが行うこともあるでしょう。急な対応にも困らないように、マニュアルは誰でも閲覧できる場所やフォルダに保管しておきましょう。

ウェビナー司会の台本例や押さえておきたい心構えをまとめました。くわしくは下記の記事をごらんください。

・ウェビナー司会者の台本はこう作る!すぐに使える定型文つき

好印象を与える講師のコツ

ウェビナーを成功させるための講師のコツは3つ「見せ方」「伝え方」「配信環境」です。配信環境については、前章でお伝えした通りです。

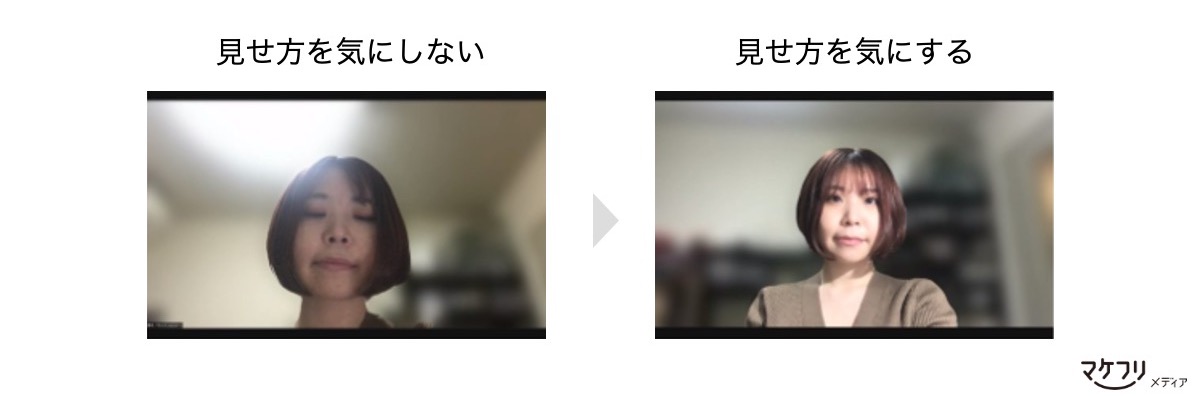

ここでは、すぐに改善できる「見せ方」についてご紹介します。

ウェビナーで講師の見せ方が重要な理由は、お客さまに「明るく好印象な講師だな」と思っていただくためです。講師が正面を向いていて、顔の表情や手振りが明るく映っていれば、少しくらい緊張で硬い表情をしていても、参加者からは印象よく見えます。

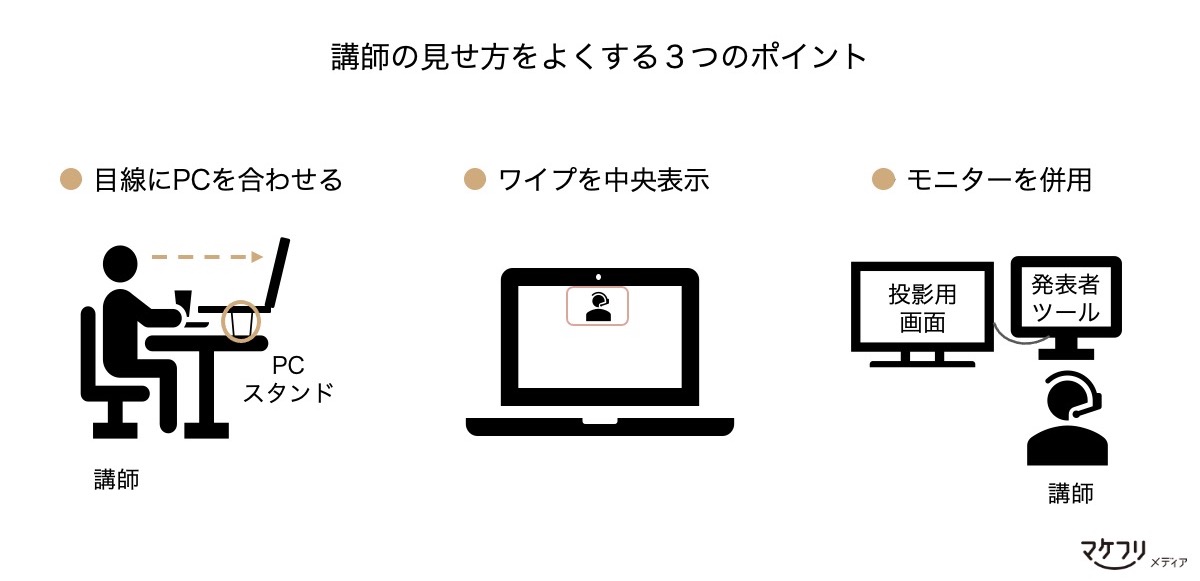

ポイントは2つです。

- PCスタンドやティッシュボックスなどで高さを出して、講師の目線の高さにPCのカメラを合わせる

- 自分の映像を表示したワイプをカメラの真下に配置してワイプを見る

カメラを正面に設置し、その真下にワイプを配置すれば、ワイプに映った自分の表情を見るだけでカメラ目線を演出できます。もしパワーポイントのノートに台本をメモしているなら、その台本ができる限り上部に映るように発表者ツールを調整しておくのもポイントです。ただしZoomウェビナーを使って画面共有をすると、投影用画面と発表者ツールのどちらかしかPC画面に表示できません。ノート部分を見ながら話すなら、モニターを併用して2画面体制で登壇するのがおすすめです。

ウェビナー講師のコツを「見せ方」「伝え方」「配信環境」の3つのポイントに分けてまとめました。くわしくは下記の記事をごらんください。

・ウェビナー講師のコツ14選

・セミナー登壇は誰だってできる「人気講師の登壇体験インタビュー」

お客さま対応に困らないために

ウェビナー開催時によくある問い合わせが、「Zoomの参加方法がわからない」「参加用のURLが見当たらない」「アンケートに回答したが、回答特典の資料が届かない」など、メールで届くものです。

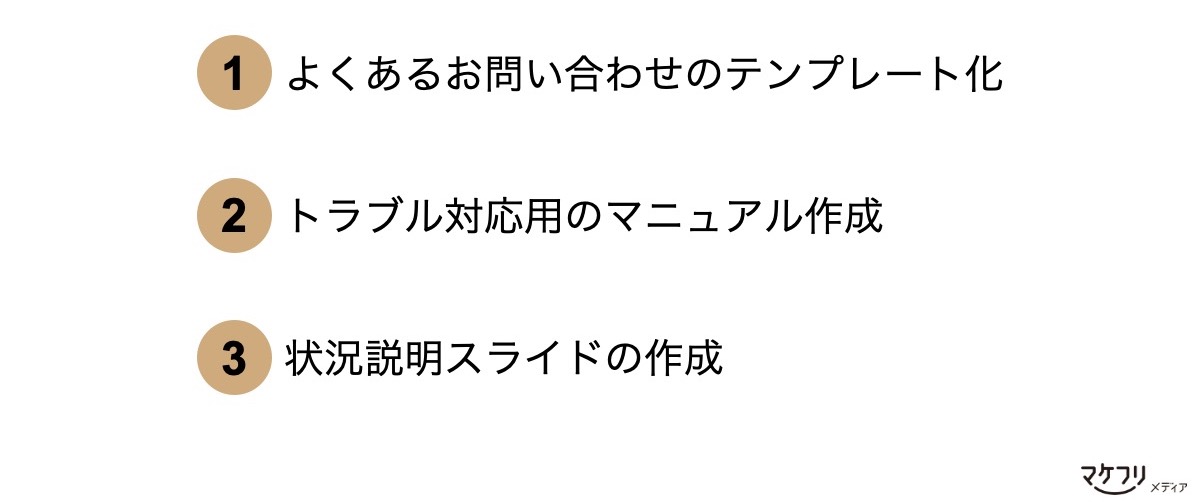

こうした問い合わせは、事前に回答テンプレートを作っておくと、すぐにお客さまへ返信ができるのでおすすめです。

他にも、アンケートのご案内などウェビナー中に運営担当者がかならず送信するメッセージや、よくいただく質問への回答はすぐにチャットに貼れるようにテンプレート化してまとめておきましょう。

私たちが実際によくいただいているお問い合わせと、その回答をテンプレートにしてまとめました。下記のリンクからごらんください。

・ウェビナー運営でよくあるお問い合わせとすぐに使えるテンプレート

ウェビナートラブルには、お客さまからの問い合わせで判明するものの他にも、講師や運営側が原因で発生するトラブルもあります。特に参加者にご迷惑をかけてしまうのが、講師の通信環境の悪化による音声や映像の乱れです。ひどい場合は、ウェビナールームがウェビナー中に強制終了してしまうこともあります。

Zoomウェビナーであれば、講師以外の運営スタッフを共同ホストに設定することで、突然の強制終了を防ぐことができます。また、スタッフが場をつないで、講師が通信環境の改善を試みる時間を稼げます。

急なトラブルにもスムーズな対応ができるように、司会や運営スタッフがどう動くべきか、トラブル対応用のマニュアルを準備しておきましょう。

講師がウェビナールームに復帰するまでは、スタッフのアナウンスやチャットで状況説明をするのに加え、状況を説明したスライドを表示させておくのもよいでしょう。ウェビナーに途中から参加した方や、アナウンスを聞き逃した方もスライドがあれば、今が何の時間なのかがわかり安心できます。

もし、事前のアナウンスで防げるウェビナートラブルがあれば、アナウンス内容をまとめてウェビナー開始前にスライドに表示しておくことをおすすめします。

営業につなげるフォローのために

ウェビナーは実施して終わりではなく、ウェビナー後に商材への興味関心の高まったお客さまを顧客化するのが目的です。この章では商談につなげるためのフォローアップ方法を紹介します。

フォローの有無をアンケートで見極める

アンケートの回答に応じて、「誰が」「どのようなフォローを」実施するか決めておきましょう。回答内容によって振り分けフローを作っておけば、商談の見込み度合いのわからないお客さまリストを全数営業に引き渡すよりもはるかに効率的です。

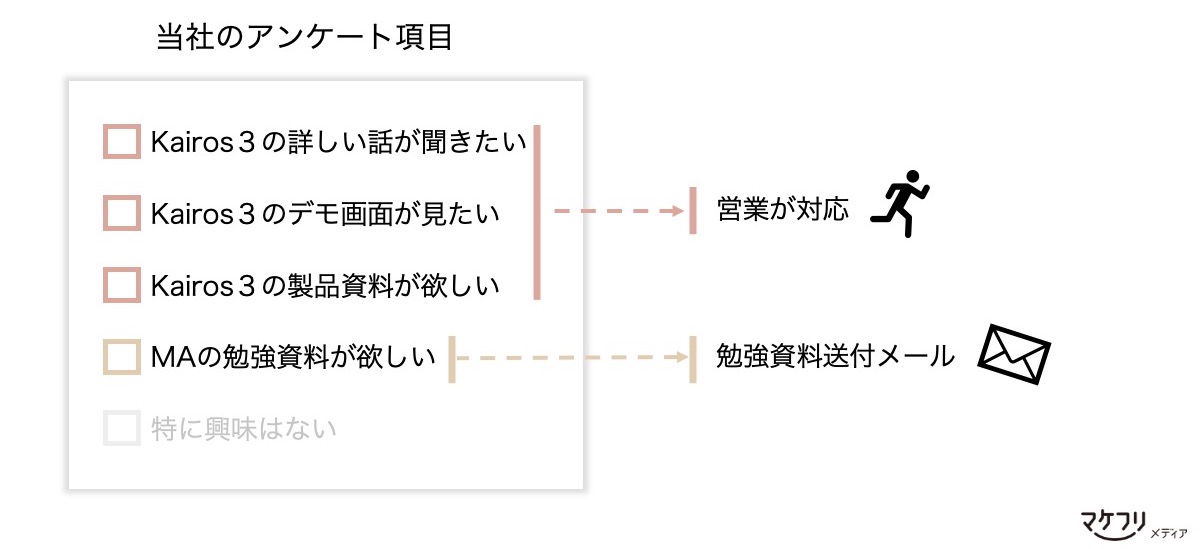

私たちはウェビナー後のアンケートで自社製品についての興味度合いを測る項目を設けています。

上記の項目のうち、「Kairos3 Marketingについて詳しい話が聞きたい」「Kairos3 Marketingのデモ画面が見たい」「Kairos3 Marketingの製品資料が欲しい」を選択したお客さまのリストは営業に渡しています。

「MAの勉強資料が欲しい」を選択したお客さまへは、ステップメールを使って自動でメールを送信し、資料を読んだころに、MA入門セミナーのご案内を送っています。その他の営業に繋げなかったお客さまへも、メルマガなどで定期的に接触し、関係性を作っておくことが大切です。

ウェビナーフォローの方法は下記の記事でまとめています。参考にごらんください。

・商談につながるウェビナーアンケート項目

・Zoomウェビナーのアンケート機能でできること

・営業につなげるためのフォローアップ

長期的なお客さまへのフォローは、ツールを使ったステップメールで自動化するのが効率的です。MAを使えばメール配信を楽に設定できるだけでなく、効率的な営業を仕掛けることもできます。MAについてくわしくは「MAの機能まとめ|基本の「き」」をごらんください。

出席者へのお礼メールで関係性をつなぎ、行動を促す

アンケートで見込みがないと判断したお客さまでも、継続的に情報提供を続けることで今後商談につながる可能性はあります。ウェビナー後は早めに出席者へのお礼メールを送り、次の行動を促しましょう。

お礼メールを送るときのポイントは2つです。

- お礼メールは講師の名前で送信する

- サービス紹介ページやその他のセミナー紹介ページのリンクを貼り、次の行動を促す

セミナー参加者にとって、講師はもっとも身近な存在です。セミナー事務局から送るメールよりも講師から送ったメールの方が開封率は上がりやすくなります。実際、私たちのデータでは、差出人を「セミナー運営事務局」から「講師」へ変更したところ、開封率が1.2倍になりました。

お礼メールはセミナーにご参加いただいたお礼だけではなく、購買行動の次のステップに進むためのリンクを貼るとより効果的です。最適なリンクがない場合も、お役立ち情報やセミナーのポイントのまとめなどを記載して、参加者の復習に活かせるように工夫しましょう。お礼メールに好感を抱いた参加者が、自社に対してより好印象を持ってくださり、セミナーを知り合いや社内の他のメンバーにすすめてくれるかもしれません。

ウェビナーは開催して終わりではなく、申込者数や出席者数などを測定し、目標値と比べてどうだったか分析することが大切です。そうすることで、次のウェビナー開催のための改善につなげられます。ウェビナーの効果の測り方については、下記記事をごらんください。

・ウェビナーの効果測定項目と計算方法のご紹介

・ウェビナーの調査結果まとめ

ウェビナー開催のための応用知識

この章では、ウェビナーをさらに改善するためにおすすめの小技を書いた記事をご紹介します。

定期開催・録画配信でセミナー効率化

ウェビナー運営に慣れたら、ウェビナー内容の録画を使って定期開催を検討しましょう。録画配信を使ってウェビナーを定期開催すると、少ない手間で、長期的により多くのお客さまに接触できます。

さらにお客さま満足度を向上させる双方向ウェビナー

双方向ウェビナーとは、参加者が積極的に行動を起こす「視聴者参加型のウェビナー」のことです。ワークショップのような形式を取らなくても、クイズやチャットを使ってかんたんに実施できます。

お客さまに主体的な参加を促し、満足度向上につながる双方向ウェビナー、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。