BANTとは?営業ヒアリングで役立つフレームワークを紹介

BANT(バント)は、法人営業のヒアリングで用いられるフレームワークです。

本記事では、「営業のBANTとは何なのか知りたい」「BANTを営業ヒアリングで活用して受注の確度を上げたい」「ヒアリングしたBANTの情報を管理したい」とお考えの営業担当者さまに向けてBANTを営業のヒアリングで用いる際のコツや注意点を、質問の例文をまじえながら解説します。

この記事のもくじ

BANT(営業のフレームワーク)とは

BANTは、法人営業でヒアリングをする際に用いられるフレームワークで、Budget(予算)、Authority(決裁権)、Needs(ニーズ)、Timeframe(導入時期)のそれぞれの頭文字をつなげたものです。

BANTのそれぞれの情報を漏れなく聞き出し、把握することで、受注の可能性を見極めることができます。

BANTを営業ヒアリングで活用するメリット

BANTを営業ヒアリングで活用するメリットは2つあります。

BANTの情報によって営業アプローチの優先順位が明確になる

BANTの情報を揃えられれば、営業アプローチの優先順位を決めやすくなります。いつ、どのお客さまに注力すべきかがわかれば、それぞれのお客さまへの最適な打ち手を考えられます。

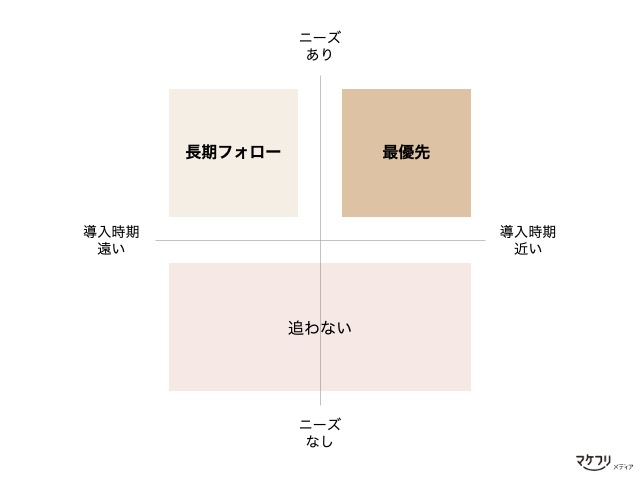

BANTのうち、営業アプローチの優先順位を判断するために重要な情報は、「ニーズ」と「導入時期」です。ニーズがあり、導入時期が決まっていることが、優先すべき案件かどうかを見極める1つの基準になります。

ヒアリングしたBANTの情報をもとに一般的な優先順位をつけるとしたら、下記の順番で考えましょう。

上記の優先順位はあくまで一般的なものです。予算が比較的小さい、決裁者と接点が持てていない場合であっても、優先すべき案件はあります。

たとえば、自社製品が得意とする業種の企業や、今後の販売拡大を考えて優先的に契約いただきたい企業などです。優先順位の決め方は、会社の考え方や時期によってもさまざまです。

お客さまに合った営業提案がしやすくなる

BANTの情報を揃えると、お客さまの課題を的確に解決する営業提案ができるようになります。BANTの情報が揃っていない状態で商談を進めても、自社本位の提案になってしまうでしょう。

お客さまからいただいたBANTの情報を営業提案の根拠として活用し、お客さまに納得していただける提案内容を考えましょう。

参考:BANTの情報が揃わないとどうなる?

BANTのBudget(予算)が揃わなかった場合、ニーズを持っていて決裁権があり、導入時期が明確に決まっているお客さまでも、予算が合わないと受注には至りません。

BANTのAuthority(決裁権)が揃わない場合、商談をした担当者の反応は好感触だったものの、最終的に決裁者に却下されてしまうことが起こりえます。BANTをヒアリングして決裁者を押さえた上で、決裁者も含めた商談を提案するなど、決裁者へのアプローチをしていく必要があります。

BANTのNeeds(ニーズ)が揃わない場合、お客さまの満足のいく提案をすることはできないでしょう。なぜなら、営業担当者は、お客さまのニーズを解決する手段として自社サービスを提案しなければならないからです。お客さまのニーズを把握しなければ、お客さまに刺さる提案をすることはできません。

最後に、BANTのTimeframe(導入時期)が揃っていないと、「まだ必要ないかな…」と導入がどんどん遅れてしまい、導入へのモチベーションが薄れてしまう可能性があります。

このようにBANTの情報は、ひとつでも欠けると、商談を受注につなげることが難しくなってしまいます。

BANTの情報を引き出すコツ

BANTの情報を引き出すコツ

この章では、実際の質問例を交えながら、BANTの情報を営業ヒアリングで引き出すコツをご紹介します。

BANTのBudget(予算)を引き出すには

BANTの「B」は、Budget(予算)です。

予算が100万円の場合と1000万円の場合とでは、提案できる内容が大きく変わります。具体的な提案をする上で、おおよその予算感を把握しておくことは必須です。

予算についてヒアリングするための質問例は以下です。

- 「これ以上であれば検討できない、という価格はどのくらいですか?」

- 「今回のご予算は、◯万円以下かそれ以上かで言うといかがでしょうか?」

営業担当者が予算をヒアリングする上で、注意点すべき点は3つあります。

1つ目は、お客さまとの関係や商談の雰囲気を考慮することです。予算に関する話はデリケートです。初対面でいきなり予算をたずねられると不快に感じるお客さまもいるので注意しましょう。

2つ目は、お客さまが言った予算の金額を鵜呑みにしないことです。高額の売り込みを懸念して、実際の予算よりも少ない金額をお話しされるお客さまもいます。

また、ヒアリングをしていくうちに、お客さまのおっしゃる予算感では、ご要望を実現するのが難しい場合もあります。お客さまの言う金額は、あくまで1つの目安として考えましょう。

3つ目は、大企業では年間の予算が決まっていることが多いものの、中小企業では予算が決まっておらず、融通がきく場合があるということです。

年間の予算が決まっていない中小企業との商談では、製品の価値を訴求するなかで予算を獲得していく必要があります。お客さまの会社の規模や属性に応じて、柔軟に予算の聞き方を変えるとよいでしょう。

BANTのAuthority(決裁権)を引き出すには

BANTの「A」はAuthority(決裁権)です。決裁権をヒアリングするとは、

- 商談相手以外の決裁者の有無

- 決裁者のお名前やご連絡先、判断基準

- 社内の稟議申請などの決裁までのフロー

- その他の社内関係者

などを明らかにすることを意味します。決裁権に関してヒアリングできていると、誰に、どのような流れで営業アプローチすべきか考えやすくなります。

以下のような質問で決裁権について聞いてみましょう。

- 「最終的な決定は〇〇さまがなさるのでしょうか?」

- 「他にご意見を尊重されたい方はいらっしゃいますか?」

- 「今後の進め方として、社内のどのような方にご相談されるのですか?」

- 「社内でご提案なさる際に、何かご協力できることはございますか?」

他に決裁者がいることがわかったら、商談に同席していただけるか、直接ご連絡しても差し支えないか聞いてみましょう。

- 「次回のオンライン商談に、〇〇さま(決裁者)にもご同席いただくことは可能でしょうか?」

- 「私から〇〇さま(決裁者)へ直接ご連絡差し上げることも可能ですが、差し支えないでしょうか?」

あわせて、決裁者の判断基準や、社内検討を進めるために必要なことを聞いていきましょう。

- 「今回、いくつかの会社の中から1社を選定されると思いますが、〇〇さま(決裁者)はどのような選定基準をお持ちでしょうか?」

- 「〇〇さま(決裁者)にご判断いただく上で、必要な書類の準備など、何か私にお手伝いできることはございますか?」

決裁者の判断基準を伺う際に注意点があります。商談相手が決裁権のない担当者だった場合、フローについて深堀りしすぎないようにしましょう。

商談相手本人に決裁権がないからといって、決裁者やフローについてばかり聞くと、商談相手のお客さまを軽視している雰囲気を感じさせてしまいます。「なるべく〇〇さま(担当者)のご負担を減らしたいので」という姿勢で質問すれば、不快感を与えずに情報を聞き出しやすくなります。

また、決裁権のない担当者に対してフローについて質問しづらい時は、現在のフローを聞くのではなく、過去のフローについて聞くのもおすすめです。

- 「今まで、このような製品を導入したときのプロセスはどうでしたか?」

などと聞くと、スムーズに話が進みます。

BANTのNeeds(ニーズ)を引き出すには

BANTの「N」は、Needs(ニーズ)です。

BANTのニーズのヒアリングでは、お客さまが製品に何を望んでいるのか、製品の購入を通して何を実現したいのかを明らかにしていきます。そのために、お客さまが取り組むべき打ち手としての「課題」を一緒に発見する意識で質問しましょう。

ニーズのヒアリングでは、お客さまの「現状」と「理想」をお聞きして課題を明らかにしましょう。発見した課題に対しての打ち手が提案の基盤になっていきます。

現状を聞く質問例

- 「〇〇について、現在はどのように実施しておられるのですか?」

- 「現状の運用で大変なのはどのあたりでしょうか?」

- 「差し支えなければでいいのですが、現状の成果はどのくらいでしょうか?」

理想を聞く質問例

- 「今回、この商品〇〇を導入することによって、最終的にこうなっていたらいいな、という理想の姿や成果をお聞かせいただけますか?」

- 「たとえば〇〇さまが上司に胸を張って成果を報告できるのは何がどうなったときでしょうか?」

- 「100点満点!と言えるのは、何がどのようになったときでしょうか?」

ただし、お問い合わせがきっかけのお客さまへ対応する場合は、理想や現実について伺う前に、お問い合わせの背景や製品に求める要件からご質問するのが自然です。

- 「お客さまに合ったご提案を差し上げたいので、いただいた〇〇というご要望についてもう少し詳しくお聞かせいただいてもよろしいでしょうか?」

- 「商品に対するご要望をいくつか教えていただけますか?」

- 「今回、どのような背景でご検討していらっしゃるのですか?」

背景や要望を掘り下げていけば、理想や現実についてもヒアリングしやすいでしょう。

ニーズについては、できるだけ早い段階で確実にヒアリングしておきましょう。発見した課題によっては、提案のしようがないケースもあるからです。そもそも自社製品で解決できない課題であれば、アプローチを続けても、お互いにとって時間の無駄になってしまいます。

BANTのTime frame(導入時期)を引き出すには

BANTの「T」は、Time frame(導入時期)です。導入時期は、営業担当がアプローチするお客さまの優先順位を決める上で重要な情報です。

導入時期は、以下のように質問しましょう。

- 「この日までに結果を出したいという具体的な予定はありますか?」

- 「もしやるとしたら、いつまでにご利用開始したいですか?」

- 「先ほどのお話を踏まえると、何月頃までに導入できていれば間に合いそうでしょうか?」

上記のようにオープンクエスチョンで聞いてもぼんやりした返答しかもらえない場合は、「今年度」「夏頃」のように、おおよその時期を指定して聞いてみましょう。

参考:BANTCHとは?BANT+αのフレームワーク

BANTCH(バントチャネル)とは、BANTにCompetitor(競合相手)、Human resources(人材)を付け足したフレームワークのことです。

Competitor(競合相手)では、他社よりも良い提案をするために、競合他社がお客さまにどのような提案をしているのかをさりげなく聞き出していきます。

- 質問例:「差し支えなければ、他にも検討している製品はありますか?」「比較のポイントはなんですか?」

Human resources(人材)は、取り扱っているサービスの性質上、決裁者だけでなく、導入後の担当者も把握しておく必要がある場合に、確認しておきたい情報です。

- 質問例:「(もしやるとしたら)担当者はどなたになりますか?」

営業のヒアリングに今日から使える、ヒアリングシートのテンプレートと活用例は「営業ヒアリングシートのテンプレート|各項目も解説」でご紹介しています。ぜひお役立てください。

BANTを営業ヒアリングするときの注意点

「BANTとは何か理解しているし、どんな質問をすればよいかもわかる。それなのに、BANTをうまく引き出せない…。」

そんな営業担当者さまに向けて、この章では、BANTを使った営業ヒアリングを失敗させないための注意点をご紹介していきます。

BANTはニーズから聞く

BANTを営業ヒアリングする際のおすすめの順番は、「N(ニーズ)→T(導入時期)→B(予算)→A(決裁権)」です。

BANTを営業ヒアリングする目的は、お客さまの課題解決に最適な提案をするためです。ニーズ、つまり、お客さまが解決したい課題が提案のベースになります。そのため、BANTのなかでも、ニーズを最初に確認しましょう。

次に聞くべきは導入時期です。ニーズと一緒に、いつまでに実現していてほしいのかを聞いていきます。

予算や決裁権については、商談の比較的後半に聞くことをおすすめします。成約に直結するこれらの情報を商談の最初にヒアリングすると、お客さまが「売り込まれている」と感じるかもしれないからです。ニーズや導入時期についてうかがったあとに、徐々に質問しましょう。

この順番はあくまで1つの目安です。お客さまによっては、商談の最初に予算をお話ししてくれるお客さまもいらっしゃるでしょう。商談を通して、BANTの情報をひと通り揃えられれば問題ありません。

営業担当のヒアリングに対してお客さまが考える時間を作る

お客さまのなかには、リアクションが薄く、表情や相づちから反応が読み取れないお客さまもいらっしゃいます。

このようなお客さまへは、

- 話をたたみかけず、お客さまが考えを整理する「間」を待つ

- 判断材料になるデータや事例を交えて話す

- オープンクエスチョンを活用し、お客さま自身にお話しいただく

などの対応をしてみましょう。

沈黙が生まれても、ネガティブに考えすぎることはありません。沈黙の間に、お客さま自身が考えを整理している場合もあります。考えをまとめているお客さまに対して、営業担当者が矢継ぎ早に話をすると、かえって迷惑に思われてしまうこともあります。

多くの営業担当者がクロージングに苦手意識を持っています。マケフリ記事「営業クロージングとは?成約率を高めるコツを解説|今すぐ使える例文つき」では、クロージングのノウハウをご紹介しています。あわせてごらんください。

BANTをヒアリングするなかで、一緒に課題を見つけていく

お客さまによっては、商談時点でまだ明確に課題を見つけられていないこともあります。

そのようなときは、お客さま自身のやるべきことを明確にするために、一緒に課題を見つける意識で話を進めましょう。他のお客さまからよくいただく課題をぶつけてみるのもひとつの手です。

「すぐに使える営業質問例40選と、よい質問の9つの条件」では、お客さまに快く話していただくための質問例をご紹介しています。ぜひご活用ください。

「営業は「ヒアリング」で決まる!成果アップにつながるヒアリングをしよう」では、「ヒアリングでお客さまから情報を引き出せず、プレゼンやクロージングもうまくいかない」とお悩みの営業担当者さまに向けて、営業ヒアリングの流れやコツを解説しています。

ヒアリングしたBANTの情報はチームで管理しよう

ヒアリングしたBANTの情報はチームで共有し、管理しましょう。共有・管理することで、担当の引き継ぎがスムーズにできたり、BANTの情報を分析し、戦略が立てやすくなったりします。ヒアリングしたBANTの情報をチーム内で管理する手段として、SFA(営業支援システム)などの案件管理ができるツールの導入がおすすめです。

BANTの情報を管理するのに、SFAがおすすめな理由は2つあります。

1つめは、SFAの入力項目をフォーマット化し、項目に沿ってヒアリングをしていくことで、BANTの聞き漏れを防げることです。

BANTをひとつでも聞き漏らしてしまうと、商談を受注につなげるのは難しくなってしまいます。できるだけ少ない労力で情報をまとめる仕組みを整え、BANTの聞き漏れを防ぎましょう。

2つめは、BANTの情報が保存しやすく、検索しやすいことです。

お客さまの導入時期次第では、時間をおいて再度アプローチした方がよい案件もあります。過去に記入したBANTの情報を見つけやすいツールを使えば、効率的に商談の準備をすることができます。

また、情報の引き継ぎが容易になり、特定の営業担当者からしかお客さまへご連絡できないという状況、つまり営業活動の属人化を防げます。

SFAツール、Kairos3 Salesは、営業担当者がヒアリングしたBANTの情報や商談の記録の管理だけでなく、営業担当者のタスク管理や売り上げ予測、日報の提出など、ほかにも営業の見える化に役立てることができます。ご興味ある担当者さまはこちら から資料をごらんください。また「SFAとは?メリットや機能、MA・CRMとの違い|基礎知識基礎知識を解説」では、「SFAでできること」をくわしく解説しています。SFAについてもっと学びたい担当者さまはこちらもあわせてごらんください。