フレームワーク思考を身につけると、仕事がスムーズに進むってホント?

「フレームワークを活用することで、仕事の精度や意思決定のスピードが大きく変わる」

そんな気づきを得たのが、とある日の社内の勉強会でした。

マケフリ編集部では定期的に勉強会を開催しており、その中で「フレームワーク思考」をテーマに取り上げました。それ以来、私たちは日々の業務でも意識しながら活用しています。

この記事では、私たちが勉強会で学んだ3つのフレームワークをご紹介します!ビジネスの現場はもちろん、日常生活にも応用できる、便利なフレームワークです。

この記事のもくじ

フレームワーク思考とは?

- 「この施策、いけそうな気がする!」→ でも、なんでそう思った?

- 「とりあえずこの広告出してみよう!」→ どんな根拠があるの?

- 「営業の提案がうまくいかない…」→ どの部分でつまずいてる?

私たちも、このような問題に直面することがありました。感覚や経験をもとに判断するのも大事ですが、それだけでは施策の成果が安定せず、なぜうまくいったのか、いかなかったのかがわからず、次の一手が見えにくくなってしまいます。

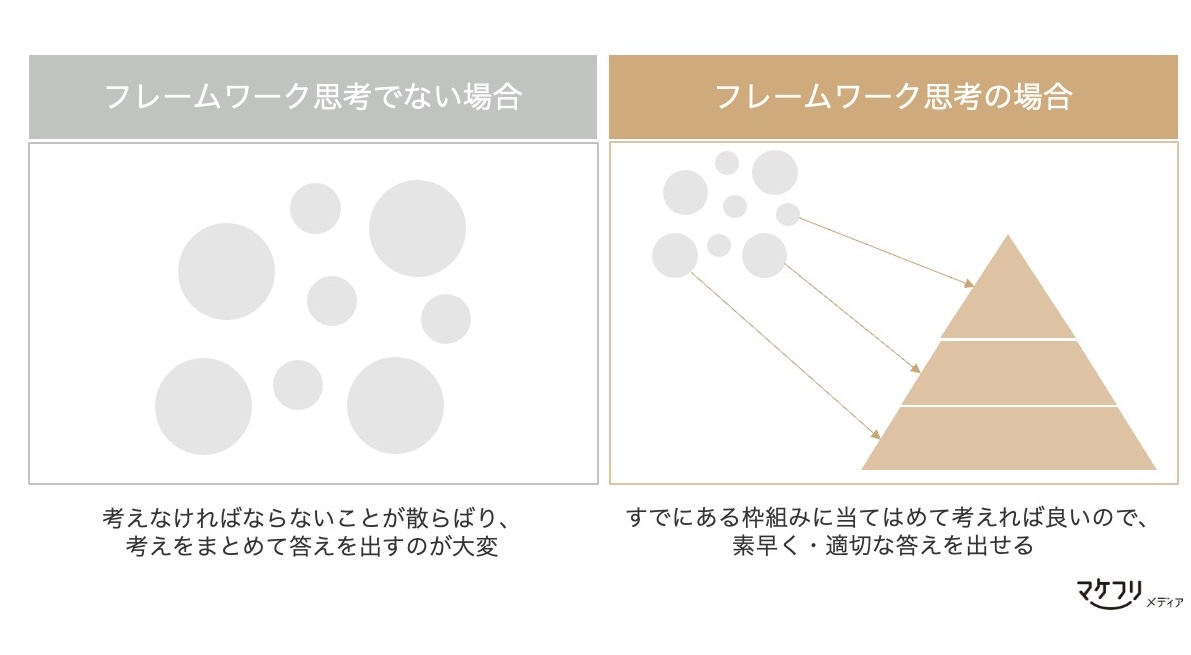

フレームワークとは、複雑な問題や状況を整理し、効果的に解決するための「思考の型」です。フレームワークを使えば、ゼロから考える手間を減らし、思考のスピードと精度を両立できます。

そしてフレームワーク思考とは、いきなり完璧な答えを出そうとするのではなく、「とりあえずこのフレームワークに当てはめて考える」思考です。

つまり、フレームワーク思考とは 「まず整理し、そこから本質を見つける」ための道具なのです。

フレームワーク思考を意識すると何がいいの?

「フレームワークを取り入れると何が変わるの?」と疑問に思うかもしれません。フレームワークを活用すると、以下の3つの大きなメリットがあると学びました。

顧客理解力の向上

営業でもマーケティングでも、顧客のニーズを正しく理解することが重要です。しかし、「こういう傾向があるよね」「なんとなくこうだろう」といった曖昧な解釈で進めてしまいがちです。

フレームワーク思考を取り入れると、お客さまの発言や行動を「事実」と「解釈」に分けて整理できます。たとえば、ウェビナーの参加者が前年比30%減ったとき、単に「関心が低下したのでは?」と考えるのではなく、

- 事実:「参加者が30%減少」

- 解釈の可能性:「告知のタイミングが悪かった?」「競合イベントがあった?」

このように要因を細分化し、適切な施策を考えられます。お客さまの状況を整理する力が向上すれば、マーケティング施策や営業アプローチの精度の向上につなげられます。

説得力の向上

「この提案、うちの会社にとって本当に必要なの?」とお客さまに言われたことはありませんか?

営業の提案、マーケティングの施策が受け入れられるかどうかは、「お客さまが本当に求めているものを理解しているか」にかかっています。

フレームワークを活用すると、顧客の状況や課題を整理し、より相手に刺さる提案ができるようになります。

- なぜこの提案をするのか?

- この提案内容が、どんな成果をもたらすのか?

こうした思考を積み重ねることで、感覚的な提案ではなく、双方にとって納得感のある説明ができます。お客さまの納得感が高まれば、最終的な受注率の向上につなげることができます。

アウトプットの質向上

メンバーごとのスキルや経験の違いによって、アウトプットにばらつきが生まれがちです。フレームワークを共通言語として活用すれば、「この項目を整理すればOK」という共通認識が生まれ、チーム全体の思考の質を底上げできます。

たとえば、成功した施策の要因を抽象化し、他のプロジェクトでも応用することで、成果を再現しやすくなります。「なんとなく良かった施策」を「なぜ良かったのか?」と分解し、仕組み化することで、誰が取り組んでも一定のクオリティを担保できるようになります。

フレームワーク思考を活用すれば、個人の経験や勘に依存することなく、誰もが再現性のある成功パターンを作り出せるのです。

それでは次の章から、実際に私たちが意識しているフレームワークをご紹介していきます!

ワークショップもありますので、フレームワーク思考を一緒に試してみましょう。

フレームワーク1 事実と解釈

「事実」と「解釈」を明確に区別し、適切な意思決定を支援するフレームワークです。

「事実」とは誰が見ても変わらない客観的な情報であり、解釈とは個人の視点や経験によって導かれる主観的な理解や意見です。

たとえば、「営業目標に対して、月次売上が120%達成した」は事実ですが、「チームの努力の成果だ!」「この程度の成長は当然だ」と感じるのは解釈です。

「事実」と「解釈」の違いを明確にしないと、思い込みで判断してしまい、誤った意思決定をしてしまうことがあります。

事実がなければ納得感が生まれず、解釈がなければ十分な理解ができません。両者を整理し、より論理的で納得感のある意思決定ができるようになります。

営業での実践例

商談でお客さまが「50万円の見積もりは高い」と言ったとします。

このとき「見積もりが50万円」は事実で、「高い」はお客さまの解釈です。

「解釈」の部分を特定し「なぜ高いと感じるのか?」を掘り下げることで、ROI(投資対効果)が不明確なことや、他の競合との比較がされていないことなど、価格以外のネックを特定できます。

こうすれば、感覚的な価格交渉ではなく、本来の課題を解決する方向へ話を進められます。

また成約しなかった案件を振り返る際も、事実ベースで分析することで、より精度の高い営業戦略が立てられます。

マーケティングでの実践例

メルマガの開封率が、30%から20%に低下しました。

このとき「開封率が30%から20%に低下」は事実で、「内容が響かなくなった?」「件名が弱い?」などはマーケターの解釈です。

MAツールを活用し、過去に開封率が高かった件名やコンテンツを比較分析することで、何が要因になっているのかを明確にしましょう。感覚的な改善ではなく、データに基づいた改善策を考えることができます。

ワークショップ

「リード獲得数が減少している」という「事実」があったとき、どんな「解釈」を考えますか?そして、その解釈が正しいかどうかを検証するためにどんな事実を集めるべきか、その事実を踏まえたネクストアクションを考えてみましょう。

問題1:「リード獲得数が減少している」という「事実」から考えられる「解釈」を挙げましょう

・

・

・問題2:その解釈を検証するために必要な、新たな事実をリストアップしてみましょう

・

・

・問題3:具体的な次のアクションを決めましょう

・

・

・

「なんでリード獲得数が減ったんだろう?」と仮説を立て、その仮説をどう検証するかを考えることが大事です。では、回答例を見てみましょう!

回答1:「リード獲得数が減少している」という「事実」から考えられる「解釈」を挙げましょう

・従来のアプローチがお客さまに刺さらなくなっている?

・競合が新たなサービス・製品を打ち出している?

・価格や条件面で他社に優位性を取られている?

・需要そのものが減少している?

・お客さまの行動パターンが変化し、これまでの集客手法が通用しなくなった?回答2:その解釈を検証するために必要な、新たな事実をリストアップしてみましょう

・既存のお客さまと、新規でアプローチしているお客さまの属性に変化はあるか?

・競合のプロモーション(広告・イベントなど)に変化はあるか?

・他社の価格・契約条件はどう変化したか?

・市場全体の動向(検索ボリューム・業界ニュース・経済指標)はどうなっているか?

・これまで効果のあったチャネル(SNS・広告・紹介など)のパフォーマンスはどう変化したか?回答3:具体的な次のアクションを決めましょう

・ターゲットを明確にし、新たな訴求軸をテストする

・競合との差別化ポイントを再整理し、強みを強調する戦略を練る

・顧客にとっての価格以外の価値を再定義し、強化する

・新たな市場・ターゲット層を開拓し、新たなニーズを探る

・ 新しい集客チャネル(SNS・ウェビナー・コミュニティなど)の活用を検討する

どうでしたか?「事実」と「解釈」を整理するだけで、意外と見えてくることがあったのではないでしょうか?

事実と解釈を整理することで、「なんとなく」ではなく、論理的で納得感のある意思決定ができるようになるのです。

フレームワーク2 具体と抽象

具体と抽象を行き来することで、情報を整理したり、再現性を高めるフレームワークです。

たとえば、「プレゼンが得意な人」という抽象的な表現を、「短時間で要点を伝えるのがうまい人」「データを活用して説得力のある話ができる人」と具体的にすると、その人の強みが明確になります。

また、成約率が上がった要因として「価格交渉がうまくいった」と具体的にとらえるのではなく、「お客さまの不安を取り除いた」と抽象化すると、他の商談でも応用できます。

営業での実践例

とある営業パーソンが「この営業トーク、うまくいった」と共有し、チーム全体で真似してみることになったとします。なぜうまくいったのかが明確でないと、同じ成果が得られないかもしれません。

成功したトークを具体的な要素(話す順番、相手の反応、提案内容)に分解し、共通点を抽象化してみましょう。「相手の課題を先に引き出すと、共感が生まれやすい」「価格の話を最後に持っていくと、価値を理解した上で検討してもらえる」といった法則が見えてくるはずです。

成功パターンを抽象化しチームで共有すれば、個人の感覚に頼らず、再現性のある営業トークを確立できます。結果として、営業チーム全体の成約率向上にもつながるでしょう。

マーケティングでの実践例

とあるマーケティング施策により、コンバージョン率が向上したとします。

チームは「この施策、すごくうまくいった!」と盛り上がります。しかしなぜ成功したのかがよくわかっていないこと、ありませんか?

施策の成功要因を具体的に洗い出し、その要因の共通点を抽象化すると、成功の本質が見えてきます。

- 「お客さまインタビュー記事をWebサイトに掲載したところ、問い合わせ数が増えた」

- 「セミナー後に導入事例を紹介したところ、商談化率が向上した」

という2つの成功要因があったとき、共通点を抽象化すると「第三者のリアルな声が信頼感を高め、意思決定を後押しする」という法則を導き出せます。

個別施策の成功要因を 抽象化して本質を見つけることで、異なるチャネルでも応用しやすくなるでしょう。

ワークショップ

「セミナー終了後に個別相談を実施したところ、成約率が上がった」という成功施策があります。以下の成功要因から共通点を見つけ抽象化し、他の業務に応用できる形に整理してみましょう。

具体的な成功要因

・セミナーでの説明だけではなく、個別相談でお客さまの課題を深掘りできた

・個別相談の場で、 その場で課題に合った提案ができた

・個別相談が、セミナー参加者の中でも興味関心が高い人と、そうでない人を見極めるフィルターになった

・セミナー後すぐに相談できる機会を作ったことで、お客さまの疑問をその場で解消でき、製品への温度感が高い状態を維持できた

・個別相談の中で、お客さまが自身の課題を整理できたため、決断しやすくなった問題1:成功要因から共通点を見つけ抽象化し、本質的な成功要因を整理しましょう

・

・

・問題2:抽象化した成功要因を別の業務に応用する方法を考えましょう

・

・

・

「具体的な成功要因」から、いくつ共通の成功要因を見つけましたか?では、回答例を見てみましょう!

回答1:成功要因から共通点を見つけ抽象化し、本質的な成功要因を整理しましょう

・興味関心の高いお客さまを見極める仕組みがあると、営業活動の効率が上がる

・お客さまごとの個別の悩みに対応できると、信頼を獲得できる

・情報提供だけでなく、双方向のやりとりがあると、疑問が解消され、意思決定がしやすくなる

・お客さまが自分の課題を整理できる場をつくると、現状への理解が深まり、導入に前向きになりやすい回答2:抽象化した成功要因を別の業務に応用する方法を考えましょう

・営業商談でも、顧客の課題に合わせた個別の提案をすると成約率が上がる?

・製品紹介のセミナー後に、無料トライアルや個別デモを用意すると効果的?

・SNSなどで、双方向のコミュニケーションを取れる仕掛けを作ると良い?

どうでしたか?「成功した施策の具体的な要素」を整理し、「他の施策にも応用できる共通の法則」を見つけられれば、 再現性の高いマーケティング・営業戦略を生み出せます!

フレームワーク3 Why So? So What?

「Why So?(なぜ?)」「So What?(だから何?)」を繰り返し、表面には出てこない本質的な課題を抽出するためのフレームワークです。

たとえば「ウェビナーの申込数が昨年より20%増えた」という事実があるとします。

Why So?(なぜ?) →「告知を強化した?ターゲット層が変わった?」

So What?(だから何?) →「次回も同じターゲットで成功するのか?新たな施策を追加すべきか?」このように、データを表面的に捉えるのではなく、その意味を考えることで、より良い意思決定ができるようになります。

営業チームの活用術

お客さまが「製品に興味はあるが、決断できない」と言っているとします。

価格がネックなのか? 社内の意思決定が進まなかった? 競合と比較し優位性を感じてもらえなかった?のように、なぜ(Why So?)決断できないのかを深掘りしましょう。

その後、価格がネックなら「ROIの観点で価値を伝えるトークを改善する」、意思決定が進まなかったなら「営業段階で、キーパーソンを特定する」、競合と比較されているなら「自社の強みを再整理し、訴求ポイントを強化する」のように、だから何なのか(So What?)ネクストアクションが明確になります。

失注の本当の理由を把握し、次回の商談につなげるための改善点を明確にできます。

マーケチームの活用術

とあるメルマガの開封率が下がったとします。

「件名のインパクト?」「送信タイミング?」「ターゲットリストの枯渇?」など、「Why So?」で開封率が下がった原因の可能性を洗い出します。

その後「So What?」を使い「件名のABテストを行い、最適なコピーを検証する」「開封率の高い時間帯を分析し、配信タイミングを調整する」「ターゲットを再定義し、リストの見直しを行う」といったように、「この学びを次の施策にどう活かすか?」を考えましょう。

成功と失敗の要因を深掘りし本質を抽出すれば、施策の精度を上げられます。

ワークショップ

最近の商談化率が低下しているため、施策を見直す必要があります。「Why So?」で抽出された仮説を参考に、何が言えるか・何をすべきかを考えましょう。

Why So?を用いて抽出した、商談化率が低下した可能性

・ターゲット層がズレている?

・フォローアップのスピードが遅く、熱量が下がっている?

・価格や提供価値で負けている?問題1:So What?を用いて、この仮説から何が言えるかを考えましょう

・

・

・問題2:ネクストアクションを考えましょう

・

・

・

では、回答例を見てみましょう!

回答1:So What?を用いて、この仮説から何が言えるかを考えましょう

・現行のリード獲得チャネルやターゲットの見直しが必要

・インサイドセールスの対応スピードを上げ、トークスクリプトを改善する

・競合との差別化ポイントを整理し、提案の切り口を見直す回答2:ネクストアクションを考えましょう

・現行の獲得チャネルごとに、商談化率の高いリード特性を分析する

・トークスクリプトのブラッシュアップを行い、顧客の課題を深掘りする質問を増やす

・競合の新施策をリサーチし、自社の強みを再整理する

どうでしたか?Why So?(なぜ?)で原因を掘り下げることで、 表面的な問題ではなく本質的な課題を見つけられます。そして、So What?(だから何?)で 具体的な次のアクションを決めれば、データに基づいた施策が実行できるのです。

「Kairos3」がフレームワーク思考を支える

MAツール、SFAツールが一体化した「Kairos3」は、見込み顧客の行動データから商談のやり取り、成約に至るまでのプロセスを一元管理できます。「Kairos3」で可視化されたデータによって、今回ご紹介したフレームワーク思考を実践しやすくなります。

「Kairos3」を活用することで、フレームワーク思考をデータと結びつけ、より精度の高い営業・マーケティング戦略を実現できます。私たちも日々活用しながら試行錯誤しています。

「なんとなくの判断」を減らし、データに基づいた意思決定を、一緒に実践していきましょう!