展示会企画の6つのステップ|企画書テンプレート付き

展示会の企画は、展示会で成果を上げるために重要な要素です。

この記事では、展示会の企画手順を6つのステップに分けてご紹介します。

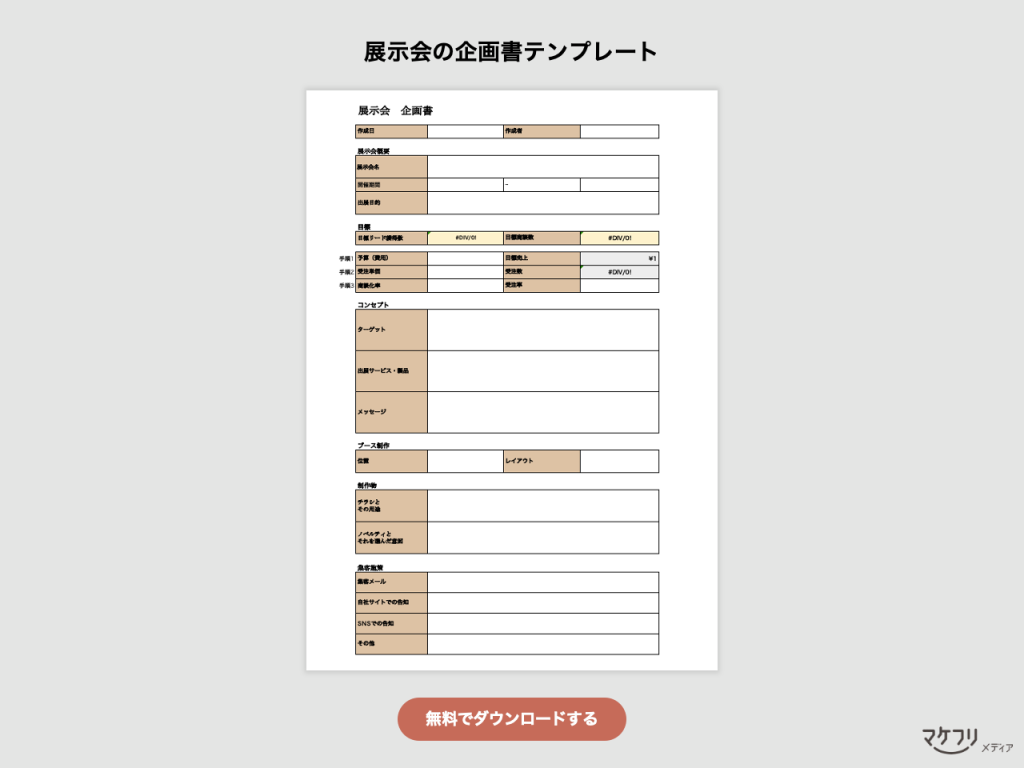

加えて、展示会の企画で役立つ企画書テンプレートを作成しました。下記のバナーから無料でダウンロードいただけますので、展示会企画の際にご利用ください。

この記事のもくじ

展示会企画の6つのステップ

展示会の企画は、下記の6つのステップで実施しましょう。

- 出展目的を決める

- 出展目標を立てる

- コンセプトを決める

- ブースを制作する

- 制作物を決める

- 集客施策を決める

次の章から、展示会の企画の6つのステップを、それぞれくわしく解説します。

展示会の企画1:出展目的を決める

展示会企画の最初のステップは、展示会の出展目的を決めることです。

展示会の目的は大きく3つに分けられます。

- 企業やサービスの認知拡大

- 新規リード・商談の獲得

- 既存顧客の関係性促進

会社によっては、目的を複数設定する場合もありますが、その場合でもメインの目的は考えておきましょう。どの目的に重きを置くかによって、展示会の目標数値(KPI)や、ターゲットなどに大きく関わってくるからです。

参考:出展する展示会の選び方

展示会選びでは、それぞれの展示会の過去のデータや情報を比較して、もっとも出展効果を見込める展示会を選びましょう。代表的な展示会選びのポイントは以下の4つです。

- 来場者数・出展社数・来場者層

- メディアなどでの掲載の有無

- 競合の出展の有無とビジネスパートナー獲得の可能性

- 出展費用

来場者数や出展社数などは、展示会の主催者が過去の実績を公表しているため、かんたんに調べられます。

展示会の企画2:出展目標を立てる

展示会企画の2つ目のステップは、展示会の目標を決めることです。展示会目標とは、ステップ1で決めた目的を数値に落とし込んだ指標です。展示会目標が定まっていないと、出展後に展示会の目的を達成できたか、効果測定を実施できません。

展示会の目標数値を決める

展示会の目標数値は、費用から逆算して算出します。展示会出展を黒字にするためには、費用を上回る効果(売上額)を出す必要があるからです。

とはいえ、目標数値は「売上額(受注数)」にしないようにしましょう。なぜなら、出展展示会によっては情報収集の来場者が多く、すぐには商談につながらないことが多いからです。

そのため、受注数から算出した「リード獲得数」を目標にするのがおすすめです。

目標リード獲得数は、下記の手順で算出します。

- 展示会出展にかかる費用を計算する

- 費用を上回る売上額を出すための受注数を算出する

- 商談からの受注率や名刺獲得からの商談率から目標リード獲得数を算出する

展示会出展の費用は、出展費や、人件費、製作費などの合計です。当社の例ではありますが、具体的には下記のような費用がかかります。

- 小間代

- ブース施工費

- 制作物印刷費

- ノベルティ作成費

- 人件費

- 会場のネット環境費

- 郵送費

- PCレンタル費

- ウェア作成費

次に、費用を上回る売上額を出すために必要な受注数を算出します。

今回は、費用が80万円、受注単価が4万円と仮定すると、80万1円以上の売上が必要であり、その結果、目標受注数は21件以上必要になります。

最後に目標受注数から、目標獲得リード数を算出しましょう。そのために、自社の「商談からの受注率」や「名刺獲得からの商談率」を把握しておきましょう。

展示会の企画3:コンセプトを決める

次に、展示会のコンセプトを決めましょう。ここでいうコンセプトとは、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを決めることです。

そのため、具体的には「ターゲット」「出展するサービス・製品」「メッセージ」を決めましょう。

展示会のターゲットを決める

展示会のターゲットは、展示会の出展目的によって決まります。展示会の出展目的が新規リードや商談の獲得ならば、自社サービスの購入につながる層(顕在層)をターゲットとします。その一方で、展示会の出展目的が認知度向上ならば、自社サービスの購入につながる層とは異なる層(潜在層)をターゲットにすることもあるでしょう。

ターゲットを設定するときは、実在しないターゲット像を設定していないか留意しましょう。自社の都合のいいターゲットを設定してしまうと、誰にも刺さらない展示内容になりかねません。

出展するサービス・製品を決める

ターゲットを設定したら、出展するサービスや製品を決めましょう。

自社サービスが複数ある場合は、想定したターゲットに刺さるサービスを設定します。多くの場合は、自社の戦略に当てはまるサービスを選ぶことになるでしょう。

メッセージを決める

ターゲットや出展サービスを決めたら、ターゲットに刺さるメッセージを考えます。

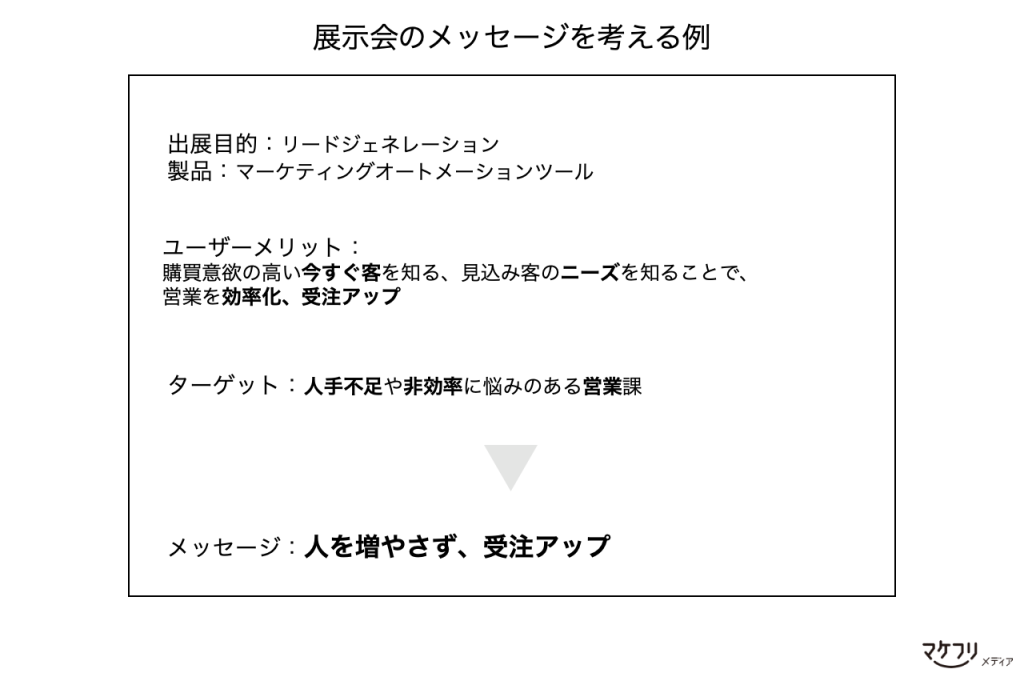

下記の図は、展示会のメッセージを考える例です。

加えて、メッセージを視覚的に伝わりやすくするのも大切です。

- メッセージが目立つ文字サイズにする

- メッセージが目立つ配置にする

- メッセージがぼやけない情報量にする

展示会の企画4:ブースを制作する

展示会企画の4つ目のステップは、展示会ブースを制作することです。

展示会ブースの要素は下記の4つです。

- 位置

- レイアウト

- メッセージ

- デザイン

この章では、ブースの位置とレイアウトに関してご紹介します。メッセージやデザインに関しては、ターゲットによって様々なので、この章では割愛します。

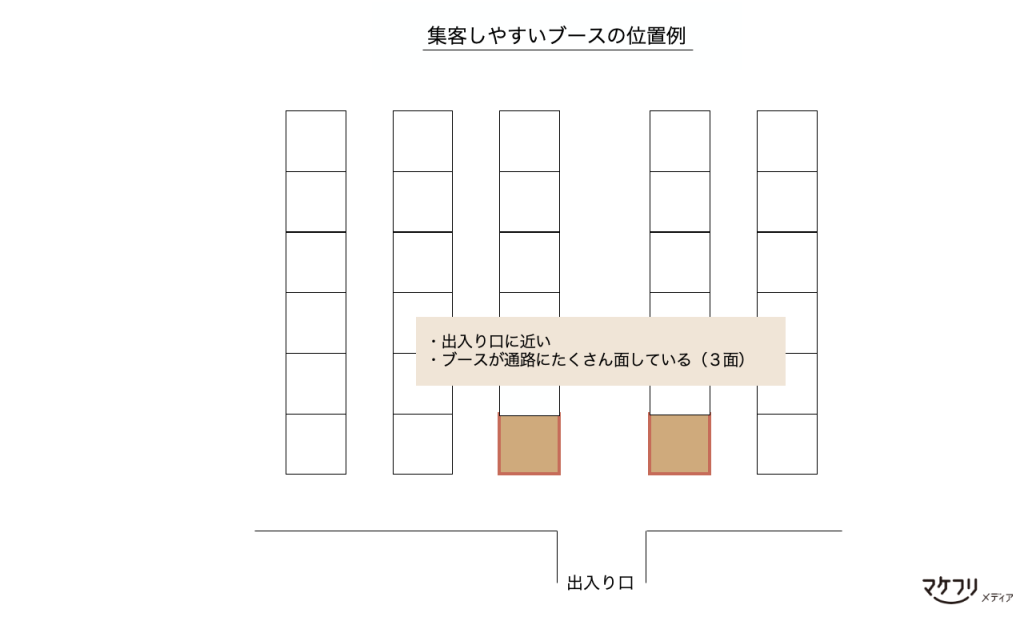

ブースの位置

ブースの位置は、なるべく人通りの多い場所に選びましょう。人通りの多い通路とは、下記の2つの要素が挙げられます。

- 出入り口に近いところ

- ブースが通路にたくさん面しているところ

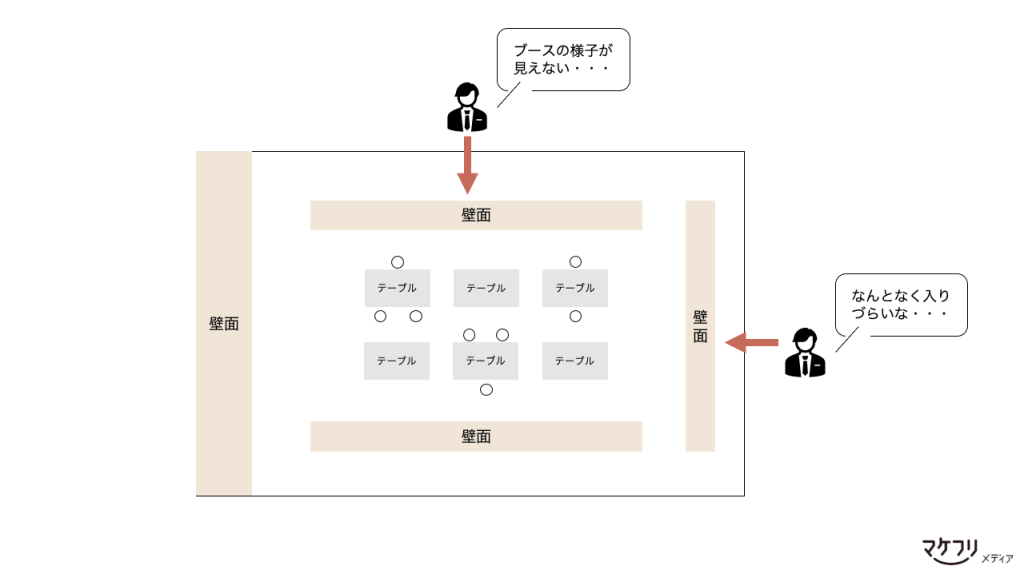

ブースのレイアウト

ブースのレイアウトは、通路からブース内が見渡せるような、開放的なレイアウトをおすすめします。

来場者は、通路から中を見渡せないブースのレイアウトだと「ブースに入りづらい、立ち寄りづらい」と感じてしまいます。

展示会の企画5:制作物を決める

展示会では、ブース内のパネルや来場者に配布するパンフレット、ノベルティなどさまざまな制作物が必要になります。

ノベルティ

ノベルティとは、企業やサービスの認知拡大のために、無償で配るグッズのことです。ノベルティの種類は、ハンカチや、カレンダー、クリアファイル、手提げ袋など多岐にわたります。

ノベルティの種類を選ぶときは、オフィスで使えるグッズにするのがおすすめです。オフィスで使えるグッズだと、来場者だけではなく、来場者の周りの人の認知拡大にもつながるからです。

チラシ

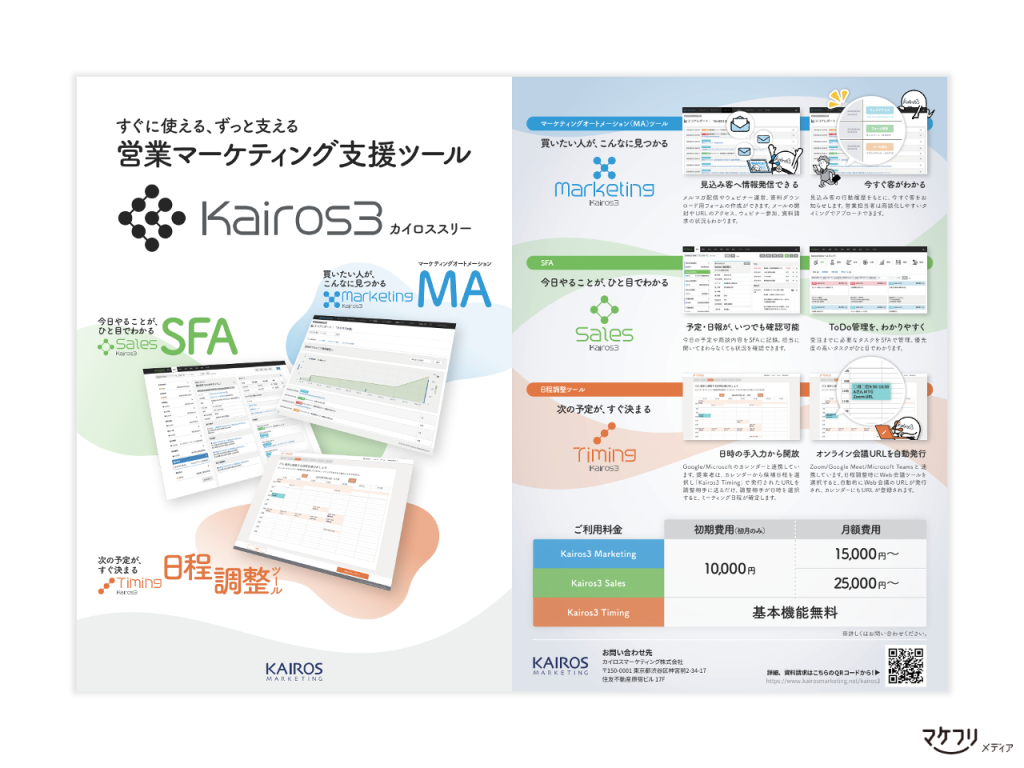

チラシとは、ブースでの展示内容を紹介するチラシのことです。具体的には、製品資料や導入事例、ノウハウ資料などを指します。

チラシは、カタログのような商品説明のための冊子ではなく、リフレットやパンフレットのサイズで作成します。チラシの内容は「何を展示しているのか」「展示内容のユーザーメリット」などが伝わるとよいでしょう。より内容を伝わりやすくするために、大きな文字の、シンプルなデザインであることも大切です。

私たちは、下記のチラシを使っています。

展示会の企画6:集客施策を検討する

展示会企画の6つ目のステップは、展示会の集客施策を決めることです。

集客施策は、以下の3つがあります。

- 案内メールの送信

- 自社サイトの告知

- SNSでの告知

案内メール

展示会の集客施策の1つ目は、案内メールです。案内メールは、すでに名刺情報を獲得しているお客さまへの集客に役立ちます。展示会の案内メールを送ると、自社ブースを「立ち寄りリスト」に加えていただける可能性が高まります。

来場者の「立ち寄りリスト」に入れていただけると、充分な時間、来場者にブースのご案内ができます。また、充分に来場者をご案内できると、くわしくヒアリングができ、展示会後のフォローのために充分な情報を得られます。

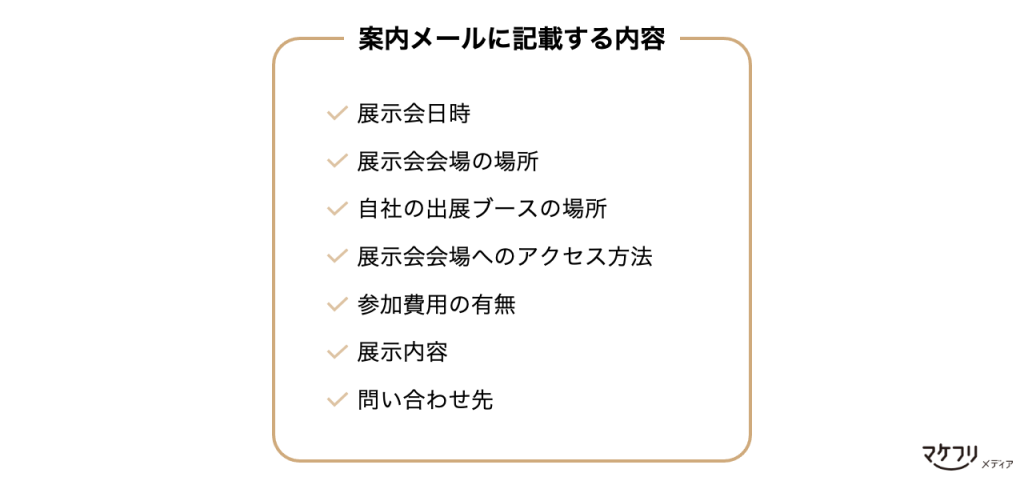

案内メールには下記の内容を記載しましょう。

下記は、案内メールの例ですので、ご参考ください。

件名:△△△△展示会のXXXデモのご案内

株式会社ABC

○○ 様

平素よりお世話になっております。

株式会社XYZの□□でございます。

弊社は<会場場所>にてY月Z日より開催されます△△△△展示会に弊社ブースを出展する運びとなりました。

展示では、既存の<製品1>の体験会に加えて、新製品の<製品2>の実演デモを行っております。

今年は<得意領域など>に趣向をこらして社員で力を合わせて準備いたしました。

みなさまお誘い合わせの上、是非足をお運びいただきますようお願い申し上げます。

———–

△△△△展示会のXXXデモのご案内展示会名称:<参加する展示会の名称>

日時:

場所:<住所や地図>

弊社ブース位置:<あなたのブースの位置>

アクセス:<最寄り駅とそこからの行き方など>

参加費用:<有料・無料か、有料ならいくらか>

展示内容:<あなたのブースの展示内容>

問い合わせ先:担当<営業担当者>

電話03-0000-0000

以上

———–

株式会社XYZ

□□ 太郎

tel: 090-0000-0000

「展示会案内メールに書く内容と例文|基本〜応用まで」では、展示会案内メールの内容や時期、例文をご紹介しています。あわせてごらんくださいませ。

自社サイトでの告知

展示会の集客施策の2つ目は、自社サイトの告知です。自社サイトで告知するとで、サイト訪問者の集客につながることがあります。

参考までに、当社の自社サイトでの展示会出展の告知をご紹介します。ご興味ございましたら、ごらんください。

SNS

展示会の集客施策の3つ目は、SNSでの告知です。自社で所有するSNSアカウントがある場合、SNSで告知するのも1つの手です。SNSは、リツイートを通して幅広い方に知っていただける可能性があります。